ここから本文です。

花豆かんさつにっき(1)

博物館活動センターは、花壇で札幌にゆかりのある植物を植えて、ワークショップとして観察をしたり、収穫した実や茎を工作の材料にしたりしています。

この「花豆かんさつにっき」では、花豆に注目して、どんなふうに育っていくのか、みなさんといっしょに見ていきます!

今回は第1回目!タネまきのようすを紹介するよ!

そもそも花豆(ハナマメ)って?

ここまで、「花豆」と書いていたけど、本当は「ベニバナインゲン」や「シロバナインゲン」って名前だよ。海外から日本にはじめて入ってきたときには、豆ではなく、きれいなお花が注目されていたんだ。

明治時代(150年くらい前)に、札幌の畑でうまく育つかどうかを試してみたら……大成功!

花豆は夏に涼しいところが得意な植物なので、北海道で育てるのにぴったりだったんだ。

※花豆の原産地は南米の高地とされています。

今では、日本で一番多く花豆をつくっているのは、北海道なんです!

花豆かんさつにっき1ページめ

日付:2023年5月13日(土曜日)

天気:晴れ

気温:23℃

場所:博物館活動センターの花壇

今日は、ミニ・ワークショップ「花豆のタネをまこう」でハナマメのタネをまいたよ!

|

まずはハナマメがどんな植物なのか、学芸員の解説を聞きました。 |

|

ハナマメのタネは、まさしく豆そのもの! |

|

山崎学芸員のまき方のお手本を見ながら、ふかふかの土の中にハナマメのタネをまきました。 穴の深さは8cmほど。 |

|

土をかけた後、ぎゅっぎゅっと押すのがタネまきの基本ポイント! タネと土がくっつくようにすることで、うまく芽が出やすくなるよ。 |

|

たまにカラスやハトがタネを掘り返して食べてしまうそう……。

芽が出るまでは1週間ぐらいかかるよ。それまでスタッフがこまめに水やりをするよ。 |

最後に、参加者のみなさんにメッセージカードを書いてもらいました!

看板にして花壇に立てたので、観察する際はぜひみてね!

※ベニバナインゲンとシロバナインゲン:同じハナマメでも色の違いで呼び分けているよ。

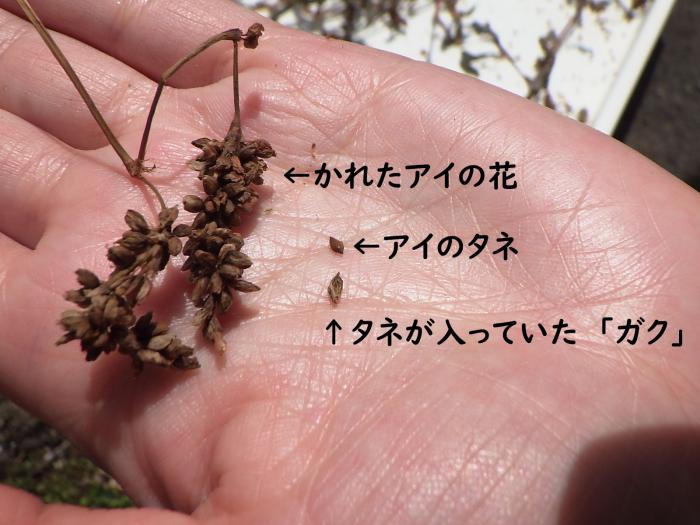

藍(アイ)

ハナマメと一緒に、藍(アイ)のタネもまきました。

タデアイとも言い、藍染めの原料です。

「藍染め」は、アイの青系の色素(色のもとになるもの)を使って、布や糸を染めることだよ!

|

まずはアイの歴史について勉強中……。 明治時代に、札幌でアイの栽培に挑戦した人たちがいたんだよ! 今も「あいの里」の地名として残されています。

|

|

去年(2022年)に育てたアイからとったタネ。 |

|

土に指でミゾを付けて「すじまき」にしたよ。 |

※パンフレットは北区役所から提供いただきました。

アイについては、北区のホームページに詳しく載っています。ぜひご覧ください!

北区役所ホームページ(北区の藍栽培の歴史伝承について載っています)

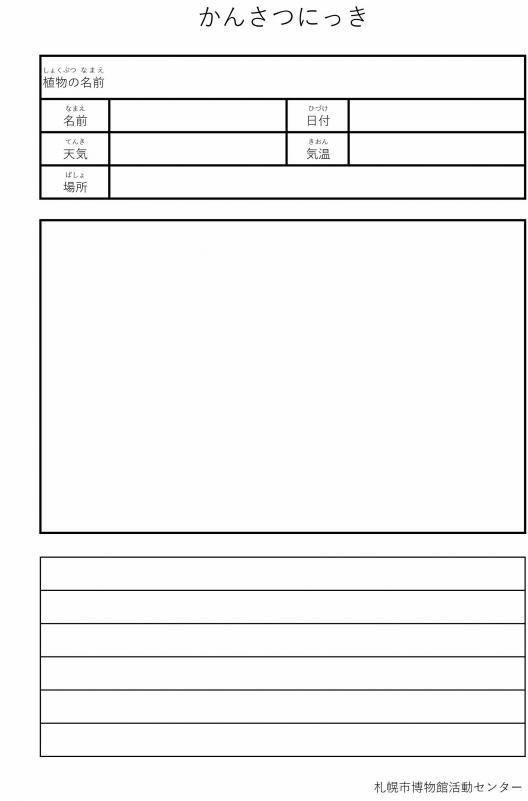

「かんさつにっき」ワークシート

ワークシート(PDF:97KB)をダウンロードして、みんなもかんさつにっきを書いてみよう!

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページについてのお問い合わせ

Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.

(PDF:97KB)

(PDF:97KB)