ここから本文です。

十区十色(じっく・といろ)西区編

札幌市は10区に分かれていて、

それぞれの区にはそれぞれの特徴的な自然や独自の歴史があります。

このコーナーでは、それぞれの区の特徴を、自然史の視点から眺めてみようと思います。

アスファルトの歩道を突き破り直線状に生える植物の正体は?

私の家の近くをJR函館線の高架が通っており、そこを横切る歩道のアスファルトを突き破り毎年イネのような細い葉の植物が勢いよく芽を吹きます。

その植物が歩道を破壊すると考えたのでしょう。ある時、アスファルトをはがし、その下の砂利も敷きなおして新しいアスファルトの舗装が敷かれました。もちろん植物は根こそぎ引き抜かれました。

ところが、翌年、同じ場所に同様に植物が生えだしたのです。しかもよく見ると、その芽はある方向に直線的に伸びています。

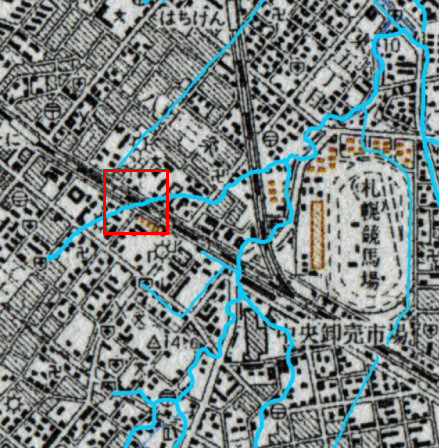

私は、ハッと気づき、古い河川の流れが記録されている地図を広げて確認してみました。

過去の河川跡(明治29年)

発寒川は非常に急流な河川で、下流で扇状地を造りました。古い地形図を見てみると他の扇状地を形成する河川同様、発寒川と琴似川が合流するあたりにも網状河川が流れていたことが分かります。

そしてその植物の生える方向と、かつてそこを流れていた河川の方向がぴたりと一致したのです。この植物は何かを当センターの山崎学芸員に確認したところ、川岸や湿地に生える「ヨシ」という植物であることが分かりました。

「ヨシ」は、地下深く流れる水脈にその命を支えられて生き延びてきたのです。人間の多少の力業(ちからわざ)には屈しない、長い歴史を生き抜いた生命の力強さを感じました。

こんな所に植物?みなさんのまわりにはありませんか?

このページについてのお問い合わせ

Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.