ここから本文です。

植物の学芸員とめぐる!もっと知りたい「ライラック」

目次

ライラックってなに?

ライラックの花

ライラックの花

|

サッポロ カイギュウちゃん |

大通公園を通ったら、ライラックまつりをしていました。 おいしいものがいっぱ~い♪ 「ライラック」って、名前は歌とかで聞いたことがあるけど、何なのかな? |

|

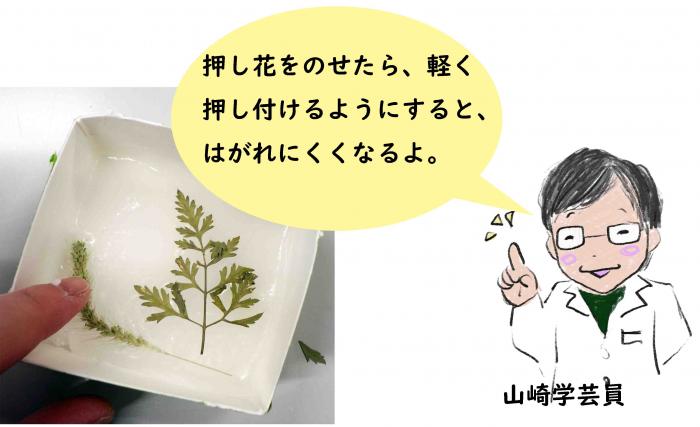

山崎学芸員 |

カイギュウちゃんは花よりダンゴなのかな?(背後から忍び寄る) |

|

うわっ! 植物の研究をしている札幌市博物館活動センターの山崎学芸員! ライラックって花なんですか? |

|

ライラックとは植物の一種です。高さ5メートルくらいになる木で、和名(日本語の呼び方)ではムラサキハシドイ。花からいい香りがしますよ。 |

|

ヘ~! |

|

ライラックのこと、もっと知りたくなったかな?なったよね!? まずは、札幌で最古の木を見ることができる場所へ案内しましょう! |

札幌で最古のライラック

|

北海道大学植物園にやってきました!素敵な洋館があるよ。 |

|

見てほしいのは洋館「宮部金吾記念館」の前にある木。 札幌では、ライラックは1890年、つまり今から130年くらい前に北星学園の創始者サラ・スミスがアメリカから伝えたとされています。そのうちの一株がこの木なんですよ! つまり、「札幌で一番古い」とされるライラックの木です。 |

札幌で一番古いライラックの木

札幌で一番古いライラックの木

|

ちなみに、「日本で一番古い」ライラックは1879年に函館に持ち込まれたものだといわれています。もう1つのライラックまつりの会場にもなっている川下公園(白石区)では、この「日本最古」のライラックの枝から採取し培養された株を見ることができますよ! |

|

さらに!開拓期には、道外や外国から様々な樹種が持ち込まれました。 ハリエンジュ(ニセアカシア)、セイヨウハコヤナギ(ポプラ)、ドイツトウヒなども、ライラックと同時期に持ち込まれた木ですね。 |

|

あ!街路樹として植えられているのを見たことあります! |

ドイツトウヒの木

ドイツトウヒの木

|

ライラックは、1960年に札幌市の人口が50万人を超したことをきっかけに、市民投票によって札幌市の木に選ばれたそうですよ。 |

|

なるほど。あれ?でも、外国から持ってきたってことは、それより前は札幌にライラックは無かったってことですよね?「札幌の木」なのに…? |

|

気がついてしまいましたか…。でも、同じグループの植物が北海道・日本にもあります! センターに戻って標本を見てみましょうか。 |

ライラックのなかまの植物たち

|

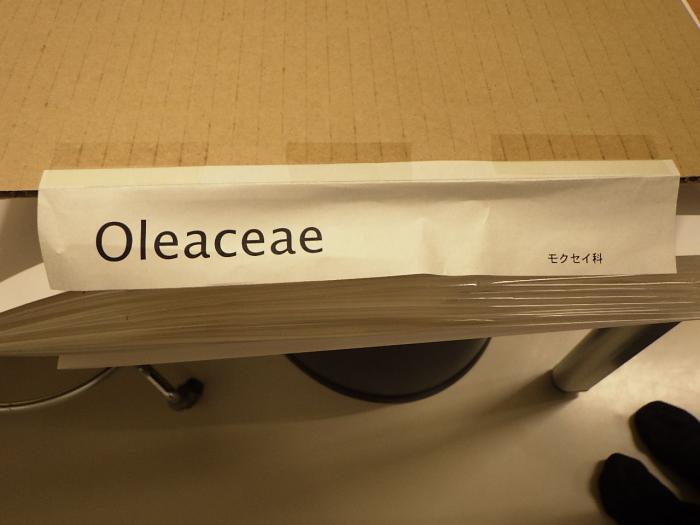

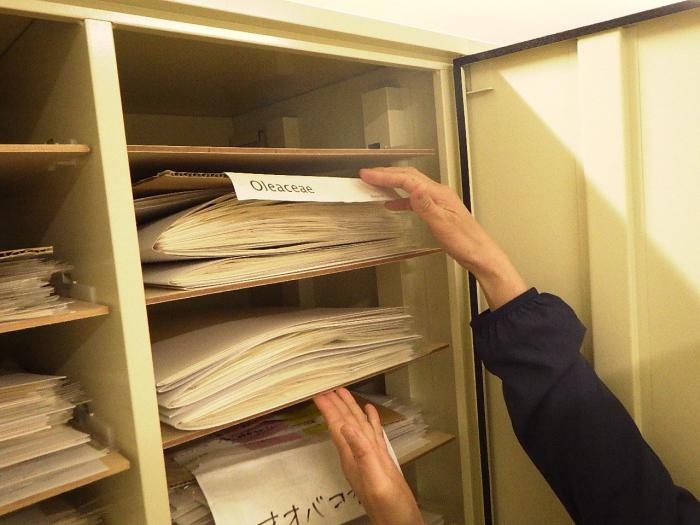

札幌市博物館活動センターに帰ってきました。ふだんは入れない標本庫に入れてもらっちゃった! |

標本庫の中へ

標本庫の中へ

大きな棚がたくさんあります!

大きな棚がたくさんあります!

ここにライラックのなかまが…!

ここにライラックのなかまが…!

|

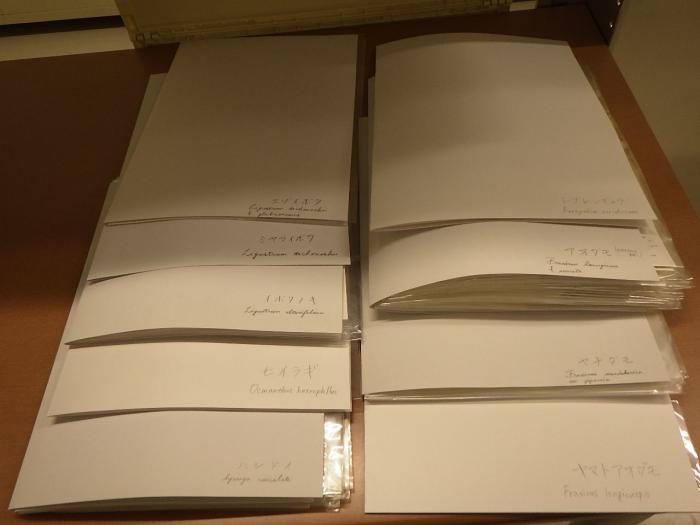

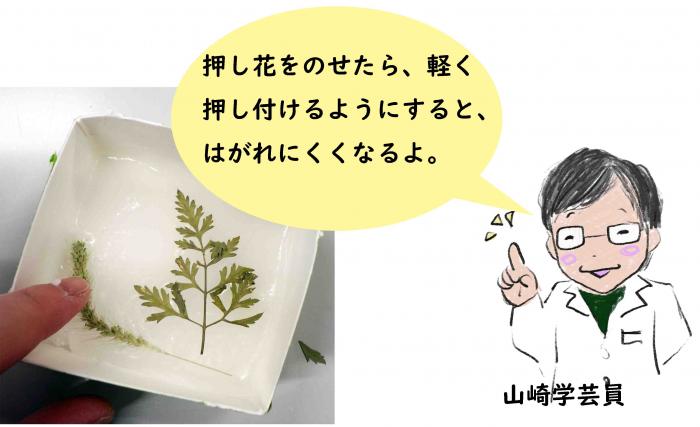

ここにあるのが、ライラックと同じグループの植物です。「Oleaceae」と書いていますがこれは世界共通の呼び方(学名)で、日本語では「モクセイ科」というグループですね。 |

手で示しているのがモクセイ科の植物標本

手で示しているのがモクセイ科の植物標本

センターの収蔵庫には9種類ありました!

センターの収蔵庫には9種類ありました!

|

こんなに種類があるんですか!? |

|

ライラックはモクセイ科の中で、さらにハシドイ属というグループに分けられた中の一員で、このハシドイ属だけで世界に30種類近くあるんですよ。 |

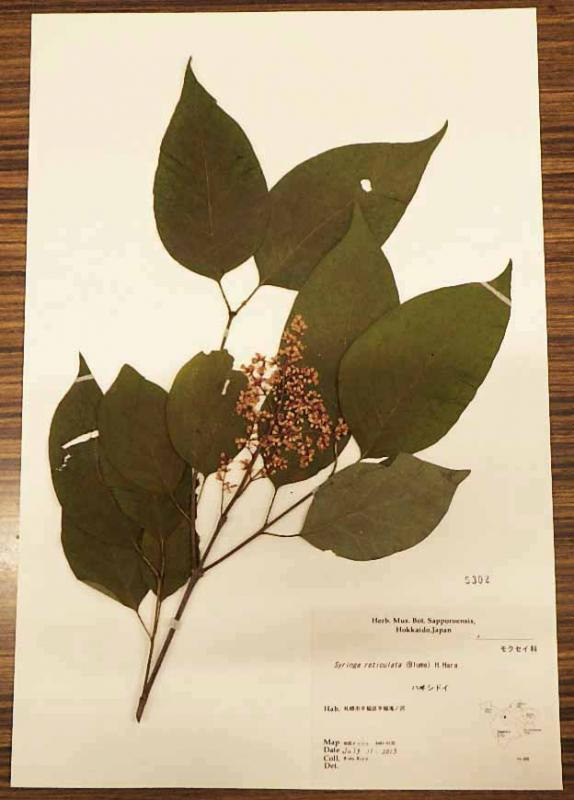

ハシドイの標本

ハシドイの標本

花(標本)

花(標本)

|

この標本がまさにハシドイという植物で、北海道にもとから分布していました。初夏に白い花が咲きますよ! よく燃えるので、パチパチ火の粉が跳ねることから、アイヌ語では、「プシニ」(跳ねる木)とよぶ地域もあるそうです。

さきほどの北大植物園には、クラーク博士がアメリカに持ち帰ったハシドイの木から株を分けた「里帰りハシドイ」もありましたね。 |

北大植物園の「里帰りハシドイ」

北大植物園の「里帰りハシドイ」

|

札幌で一番古いライラックと、道を挟んで向かい側にあった木ですね! |

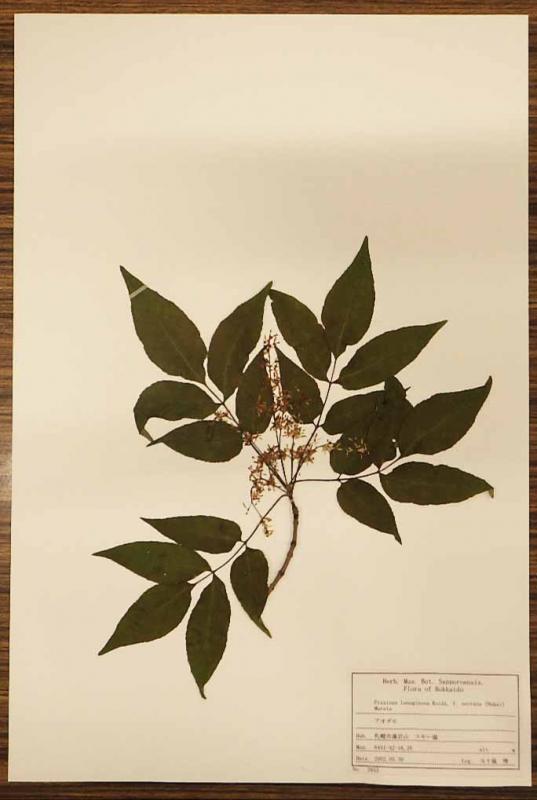

アオダモの標本

アオダモの標本

花(標本)

花(標本)

実(標本)

実(標本)

|

こっちの標本はアオダモという植物で、北海道に自然に生えています。こちらも白い花を咲かせます。野球のバットの材料としても有名ですね。 |

|

アオダモの花はよく見るとライラックとはちょっと違う形をしているけど…。 ライラックも、ハシドイやアオダモも、「モクセイ科」というグループなんですね。モクセイ…木星? |

|

「木犀」ですね。「金木犀(キンモクセイ)」なら聞いたことがありますか? キンモクセイも同じモクセイ科ですが、中国原産とされています。 モクセイ科の有名な植物には、オリーブやジャスミン、ヒイラギもありますよ。 花にいい香りがあるものが多いグループですね。 |

|

ということは、アオダモのバットからもいい匂いが!? |

|

いえ、バットは香り付きじゃないと思います! |

|

そっか!花以外も香るわけじゃないんだね。 じゃあ、花が咲いた後のライラックの木は、どうなっていくんだろう? |

花が咲いていないときも見どころあり!?

ライラックの果実

ライラックの果実

|

10月ごろにカプセル状の果実が茶色くなり、縦に裂けて中からタネがこぼれ落ちてきます。 上の写真は、タネが落ちたあとの果実です。 |

ライラックの冬の枝

ライラックの冬の枝

|

そして、葉が落ちた冬の姿はこんな感じ! うろこのような形の硬い皮に包まれた芽がついていて、これを「冬芽(ふゆめ)」と呼んでいます。 ライラックの芽は、「対生(たいせい)」といって、枝に対して同じ高さで両側に1つずつ着いているのが特徴です! 冬でも、他の木とすぐに見分けられますよ♡ |

春先、ふっくらしてきた冬芽

春先、ふっくらしてきた冬芽

|

植物たちの冬ごもり~木の冬芽と草のロゼット~で、冬芽について詳しく紹介しているよ~! |

|

そして、だんだん暖かくなると…。 |

これは…?

これは…?

|

何かが出てきた! 葉っぱと…ぶどう? |

|

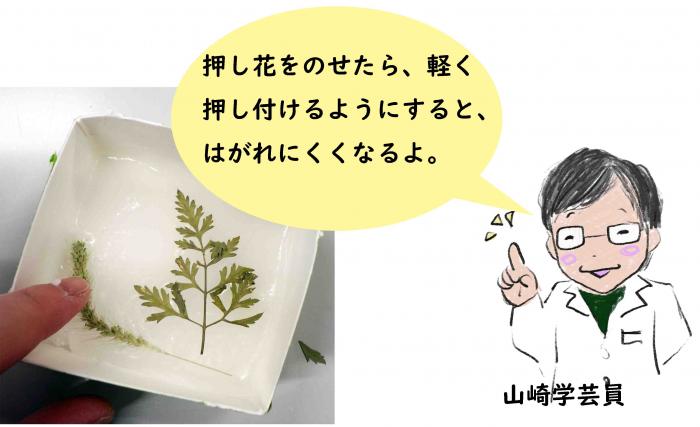

むらさき色に見えるのは、花のつぼみだね。 寒い冬を冬芽の形で乗り越えたら、こんなふうに葉や花の芽がでてきます! |

|

ここからまた花が咲くんだね。小さな芽の中にこんなにたくさんのつぼみが入っているなんて…。 ライラックって、春夏秋冬通して見てもおもしろいね! |

参考

ホームページ

川下公園

「ライラックのお話」に品種についても詳しく載っています。ライラックまつりのもう一つの会場です。

公益財団法人札幌市公園緑化協会

ライラックを見ることが出来る公園を紹介しています。

北海道大学植物園

園内で見られる植物を知ることが出来ます。

文献

「札幌文庫38札幌の木々」(北海道新聞社,1986)

「改訂新版日本の野生植物5ヒルガオ~スイカズラ科」(平凡社,2017年)

写真協力

平岸高台小学校にて、ライラックとドイツトウヒの写真を撮影させていただきました。

このページについてのお問い合わせ

Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.