市立札幌病院公式ホームページ > 診療科・部門 > 診療科 > リハビリテーション科

ここから本文です。

更新日:2025年11月4日

リハビリテーション科

リハビリテーション部について

~急性期治療と並行して介入し、住み慣れた生活の場に速やかに戻れるよう“治し支えるリハビリテーション”を提供します~

リハビリテーション部は、理学療法、作業療法、言語聴覚療法の3部門で高度急性期病院および地域医療支援病院におけるリハビリテーションに従事しています。理学療法は起きる、座る、立つ、歩くなどの基本的な動作獲得への関わり、作業療法は患者さんの「その人らしい」生活の実現に向けた関わり、言語聴覚療法はコミュニケーションや摂食嚥下に対する関わりを得意としています。

私たちは患者さんの一日でも早い社会復帰を目指し、多職種連携によるチーム医療を大事に取り組んでいます。また、継続加療が必要な方には次の療養先へシームレスにつなげることができるよう前方・後方支援病院にも力を入れています。

基本理念

つねに“やさしさ”をもって、新しくかつ良質なリハビリテーション医療を提供するともに、市民の皆さんが安心して入院治療に専念できるように支援します。

取り組み

高度急性期病院および地域医療支援病院としての役割を理解し、その組織に所属するリハビリ専門職としての責任と誇りをもって、限られた期間だけでなく、その先も視野に入れ、対象者の希望や想いを叶えるよう、可能性を追求するよう取り組みます。

- 理学療法部門 Department of Physical Therapy

- 言語聴覚療法部門 Department of Speech Therapy

- 作業療法部門 Department of Occupational Therapy

リハビリテーション室 施設案内

3階:理学療法室、心臓リハビリテーション室

理学療法室

心臓リハビリテーション室

2階:作業療法室、ADL訓練室

作業療法室

ADL訓練室

2階・7階:言語聴覚療法室

2階言語聴覚室

7階言語聴覚室

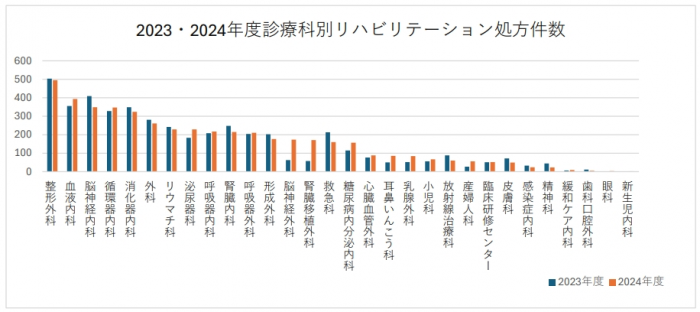

2023・2024年度診療科別リハビリテーション処方件数

理学療法部門 Department of Physical Therapy

理学療法とは病気、けが、高齢、障害などによって運動機能が低下した状態にある人々に対し、運動機能の維持・改善を目的に運動、温熱、電気、水、光線などの物理的手段を用いて行われる治療法です。

詳しくはこちらをご参照ください。http://www.japanpt.or.jp/general/pt/physicaltherapy/ (日本理学療法士協会HP)

当院の理学療法部門

地域の基幹病院である当院は、三次救命救急センターを擁する急性期病院であり、人工呼吸器をつけている方の処方があります。一方で、がん拠点病院でもあるため、周術期から終末期の患者さんまで様々な患者さんの理学療法も行っています。日常生活を行ううえで基本となる動作をサポートする専門家である理学療法士は、医師の治療と並行して、看護師等の他部門と連携し協業的に早期介入しています。また、患者さんには一日でも早く住み慣れた場所に戻り、新しい生活を再開していただくことを目指しています。

「早期身体機能回復」の視点 ~365日リハビリへの取り組み~

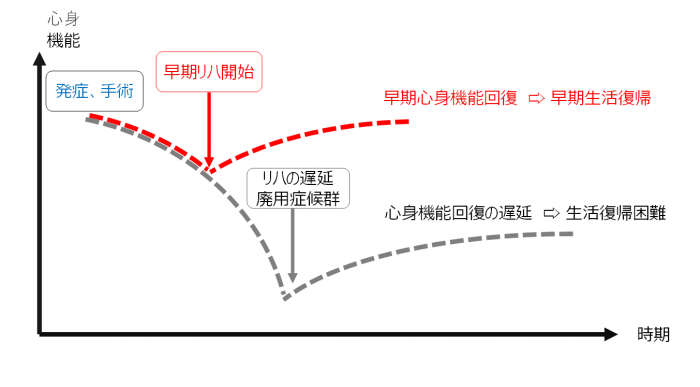

原疾患は体力を消耗させ、さらに安静臥床などの低活動状態が持続すると、患者さんは種々の心身機能の低下をきたす廃用症候群(生活不活発病)が生じ、元通りの生活復帰を営む心身機能への改善が困難となります。治療が終了した患者さんが、過度の安静臥床の結果、体力が戻らず長いリハビリ期間を経ても以前の生活に復帰が困難となることがあり得ます。

当院のような急性期総合病院では365日いつでも休みなく、体力回復の遅延や過度の安静状態を予防するための早期身体機能回復の視点をもって、患者さんのリハビリが進んでゆくことが重要と考えています。発症早期、術後早期の時期は病態が不安定な時期でもあるため、医師、看護師をはじめ、多職種で情報共有を進めながら安全で円滑な初早期のリハビリが進むよう取り組んでいます。理学療法部門では、患者さんが早期に心身機能回復にむけた離床(ベッドから離れて体を動かすこと)や、基本動作練習、運動療法などを開始できるよう介入、支援しています。

2013年から土曜日における理学療法士の介入を開始し、2016年からは大型連休も介入しています。リハビリ介入対象診療科については、2020年度からは整形外科、脳神経内科/外科、救命センターをはじめ、外科系内科系の全診療科となっております。なお勤務する療法士の数に制約があり、対象の方を限定しての介入とさせていただいています。

理学療法の対象

|

整形外科 |

脊椎疾患、変形性関節症、下肢の骨折など |

|

神経内科 |

パーキンソン病、脊髄小脳変性症、慢性炎症性脱髄性神経炎など |

|

脳神経外科 |

脳出血、脳梗塞、脳腫瘍、硬膜下血腫など |

|

形成外科 |

四肢切断、熱傷、コンパートメント症候群、外傷など |

|

呼吸器内科、外科 |

肺炎、急性および慢性呼吸不全、気胸、呼吸器がんの周術期など |

|

消化器内科、外科 |

消化器がん、消化器疾患の治療中や周術期など |

|

循環器内科 心臓血管外科 |

急性および慢性心不全、開心術(狭心症、弁膜症)周術期、 大血管術(大動脈瘤、大動脈解離)周術期など |

|

救命救急センター |

敗血症、多発外傷、蘇生後脳症、熱傷など |

|

その他 |

膠原病、血液疾患、糖尿病、急性および慢性腎不全(透析、腎移植)、がん終末期など |

理学療法の内容

- 身体運動機能に直接働きかける手法

関節可動域運動、筋力・筋持久力増強運動、神経筋促通(麻痺の回復など)、平衡バランス機能回復運動、呼吸理学療法、運動耐容能(心肺持久力)運動、物理療法(疼痛緩和等)など - 運動動作能力向上を目指す手法

姿勢保持(座位、立位)、基本動作練習(寝返り、起き上がり、立ち上がり)、移乗練習、移動練習(車椅子、歩行)、階段昇降練習、日常生活動作練習、など - 生活復帰(適応)にむけた調整(環境調整やサービス導入)や指導

ケアマネージャーとの連絡相談(介護保険、住宅環境、サービスなど)、自主練習方法指導、など

(当院では地域連携センターと連携して行なっています)

救命救急センターにおける早期歩行練習場面 心疾患患者に対する運動負荷試験場面

救命救急センターにおける呼吸理学療法場面

義足患者の理学療法場面

維持透析中の運動場面

心臓手術翌日の離床(歩行)練習場面

足潰瘍患者に対する足底圧評価の指導場面

臀部褥瘡患者に対する座圧評価の指導場面

学会などによる専門領域の認定資格

日本理学療法士協会

- 登録理学療法士 10名

- 認定理学療法士 運動器 2名

神経筋障害 1名

脳卒中 1名

循環 1名

呼吸 1名

介護予防 2名 - 専門理学療法士 呼吸 3名

心血管 3名

糖尿病 3名

神経 1名 - フレイル対策推進マネージャー 1名

日本糖尿病療養指導士認定機構

- 日本糖尿病療養指導士CDEJ 1名

日本胸部外科学会/日本呼吸器学会/日本麻酔科学会

- 3学会合同呼吸療法認定士 2名

日本心臓リハビリテーション学会

- 心臓リハビリテーション上級指導士 1名

- 心臓リハビリテーション指導士 1名

日本循環器学会

- 心不全療法士 1名

日本腎臓学会

- 腎臓リハビリテーション指導士 3名

日本救急医学会

- ICLSインストラクター 1名

- ICLSコース修了 3名

がんのリハビリテーション研修修了者 18名

臨床実習指導者講習会 修了者 12名

言語聴覚療法部門 Department of Speech Therapy

言語聴覚療法とは、コミュニケーションに支障をきたしている方、食べる・飲み込むことに支障をきたしている方、聴覚障害による聴こえに支障をきたしている方に対し、検査および訓練、指導、助言などを行うことを言います。

詳しくはこちらをご参照ください。https://www.japanslht.or.jp/what/ (日本言語聴覚療法士協会HP)

当院の言語聴覚療法部門

「コミュニケーション/摂食嚥下機能改善」の視点

(1)コミュニケーション機能改善に対する視点

コミュニケーションには言語、聴覚、発声・発音、認知などの各機能が関係しています。しかし、病気や交通事故、発達上の問題などでこのような機能が損なわれることがあります。コミュニケーションの障害は、脳卒中後の失語症、声や発音の障害、聴覚障害、ことばの発達の遅れなど多岐に渡り、小児から高齢者まで幅広く現れます。

失語症(言葉が出てこない・理解できないなど)、構音障害(発音が上手くできないなど)や音声障害(声がかすれる、声が出づらいなど)などのコミュニケーション障害は、周囲の人々と意思疎通をはかる際に、「自身の思いが伝わらないこと」や「相手の言っていることがわからないこと」など支障をきたすことが多くなります。それにより、他者と会話をすることで日常生活を楽しむという当たり前のことができず喪失感を感じ、コミュニケーション意欲が低下してしまう恐れがあります。

言語聴覚士は、それらのコミュニケーション障害全般に対する機能に対し検査・評価を行い、コミュニケーションの状況に応じた訓練、指導、助言、その他の援助を行い自分らしい生活が構築できるよう他職種との連携のもと患者さんに向き合います。障害があっても日常生活を円滑に過ごせるようにより良いコミュニケーション手段を検討し、ご家族や病院職員に対し患者さんとの関わり方などを指導し、代替手段の獲得を目指します。

(2)摂食嚥下機能改善に対する視点

摂食嚥下障害とは、「食物を認識して口に取り込む」、「噛む」、「飲みこむ」などに問題があることをいいます。脳卒中や神経難病、外科術後の後遺症などのさまざまな疾患の他、加齢や薬剤の副作用によっても起きることがわかっています。

言語聴覚士は摂食嚥下機能障害に対する機能訓練に加え、安全に少しでも経口摂取を楽しめる手段を検討します。そのために、医師または歯科医師の指導のもと、嚥下造影検査・嚥下内視鏡検査などの他覚的嚥下機能検査やスクリーニングテストによって評価をします。その結果から、安全に経口摂取するための姿勢や食事形態、一口量の調整をし、適切な訓練・指導を行っています。

また、言語聴覚士のみの対応ではなく病棟看護師による摂食機能療法を平成28年度より開始し、摂食嚥下機能障害を理解し患者さんのケアに活かせるよう職員向けの学習会を開催しています。令和2年度には「市立札幌病院摂食栄養サポートチーム(KNST:Kuchikarataberu Nutrition Support Team)」を立ち上げ、医師・歯科医師・看護師・薬剤師・臨床検査技師・医事課職員・管理栄養士・理学療法士・言語聴覚士のメンバー構成で、患者の摂食嚥下機能・栄養状態の回復を通じて、他職種連携による医療を提供できるよう取り組み、食事場面から豊かな生活が送れるように患者さんとご家族を支援しています。(KNSTカンファレンスは週1回開催)

嚥下造影検査の様子

摂食嚥下に関する看護師対象学習会

言語聴覚療法の対象

|

脳神経内科 |

パーキンソン病、脊髄小脳変性症などの神経難病や 脳梗塞、脳出血などによるコミュニケーション障害、嚥下障害 |

|

救命救急センター |

救命後(抜管・気管切開)のコミュニケーション障害、嚥下障害 |

|

消化器内科・外科 |

がん、消化器疾患術後の廃用症候群によるコミュニケーション障害、嚥下障害 |

|

脳神経外科 |

脳梗塞、脳出血、脳腫瘍等術後のコミュニケーション、嚥下障害、高次脳機能障害 |

|

呼吸器内科 |

誤嚥性肺炎、呼吸不全など呼吸器疾患によるコミュニケーション障害、嚥下障害 |

|

歯科口腔外科 |

頭頸部がん(舌、口腔底、咽頭等)術後の嚥下障害、コミュニケーション障害 |

|

放射線治療科 |

頭頸部がん(咽頭、喉頭、食道等)に対する放射線治療中~後の音声障害や嚥下障害、コミュニケーション障害 |

|

その他 |

胸部外科術後、発達障害、認知症などによるコミュニケーション障害、嚥下障害 |

言語聴覚療法の内容

- コミュニケーションに対して

脳卒中後や口腔癌術後などに起こる話しにくさ(構音障害)や言葉が出にくい・理解できない(失語症)などに対して、「聴く・話す・読む・書く」の練習を行います。また、神経難病の病状進行によりコミュニケーションがとりにくい方のために、代替となるコミュニケーション方法を検討・ご提案します。 - 摂食嚥下機能に対して

安全に口から食べ続けられるように、看護師と連携し安全に訓練を行います。

退院時は、安全に食べられる方法や食事の形態について管理栄養士と連携しご提案します。 - 認知高次脳機能に対して

注意・記憶・遂行機能などの機能低下が日常生活に支障をきたしていないか、作業療法士とともに評価し患者さんやご家族に適切な方法や工夫をご提案します。

食事評価

嚥下訓練

コミュニケーション訓練

その他

聴覚障害の方に対する補聴器の処方、設定などは当科では行っておりません。

学会などによる専門領域の認定資格

- 日本摂食嚥下リハビリテーション学会認定士 2名

- がんのリハビリテーション研修修了者 4名

- 臨床実習指導者講習会修了者 2名

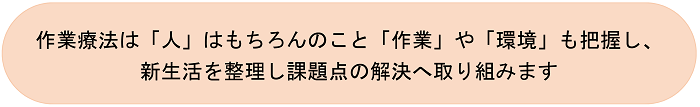

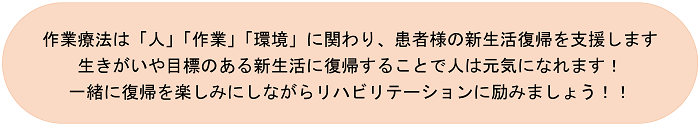

作業療法部門 Department of Occupational Therapy

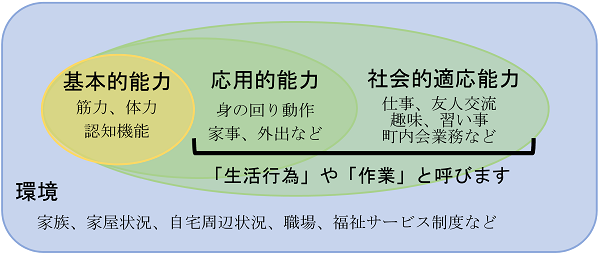

作業療法とは基本的な動作能力から、社会の中に適応する能力まで改善し、「その人らしい」生活の獲得を目標にするリハビリのひとつです。

詳しくはこちらをご参照ください。https://www.jaot.or.jp/ot_job/ (日本作業療法士協会HP)

当院の作業療法部門

高度急性期病院である当院では、「急性期リハビリテーション」を実践しています。「急性期」は手術や治療をして間もない時期ですが、患者さんの状態によっては術後翌日よりリハビリを開始しています。

当院の作業療法部門では、将来の生活を見据えて、その時の症状に合わせながら身体や精神の基本的な機能の改善を図るとともに、新たな機能低下(いわゆる廃用症候群)を予防します。急性期から作業療法を始めることにより、速やかな生活行為の向上を図ります。

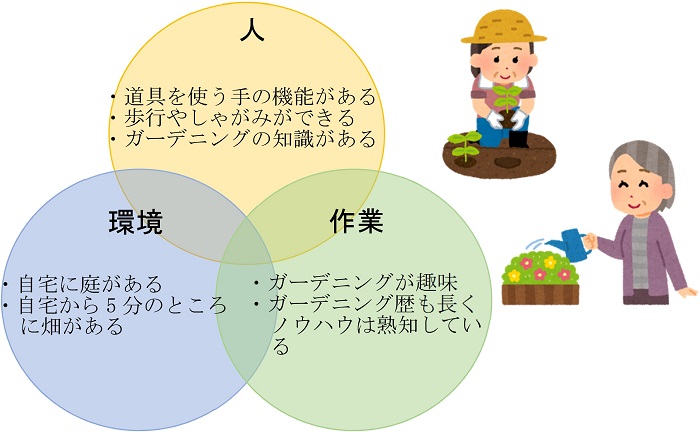

「生活行為向上」の視点 ~退院後生活の再構築・復帰そして継続~

Q 退院するために大事なことは何でしょう

医師の許可が出た? 病気が治った? 歩けるようになった? 一人でトイレに行けるようになった? 元気になった?

A 病気を克服、または病気と共存しながら、新しい生活を築き上げることです!!

トイレや着替えといった身の回り動作だけでなく、洗濯や掃除、ゴミ出しや買い物など幅広い「生活行為」が必要となります。人によっては、友人と外食したり習い事をしたり、仕事やボランティアをしている人もいます。

このような生活に関わる全ての「生活行為」を「誰が」「どこで」「どのように」行うのかを整理し課題点を解決することで、自分らしい新しい生活を送ることができます。

また「退院後の生活行為を向上する」ことは「生活を維持する」ことであり生活の質(QOL)を高めることです。そしてそれは「介護予防」や「介護度の悪化予防」にも繋がります。

高齢化(健康寿命の延伸)に伴って、長生きする代わりにいろいろな病気と共存しながら、筋力低下や認知機能低下とも付き合っていかなければなりません。少子化に伴い家族構造が縮小化し、高齢者の一人暮らしや高齢夫婦の二人暮らしなども増えています。身体がつらくても家事をしなければならなかったり、パートナーの介助や介護をしなければならない人もいます。また共働き世帯の増加に伴い、子世帯の協力が得られにくいこともあります。

例として

|

人 |

肺炎で入院した80代女性。 肺炎は改善したが体力が低下した。 身の回り動作はできるが、家事や買い物をする体力はない。 体力の改善は今後も見込める。 |

ご本人の希望

|

|

作業 |

家事や買い物などは全てご本人が役割としている。 買い物以外の外出は通院くらいで、夫と自宅でのんびりと生活していた。 買い物に行った時は友人と立ち話を楽しんでいた。 |

|

|

環境 |

80代の夫(持病あり)と二人暮らし。 長女夫婦がいるが共働きのため家事の協力は得らえない。 スーパーまで徒歩15分。 ご本人の介護認定は要支援2。 |

|

病院でのリハビリ |

|

退院後生活 |

|

|

作業療法の対象

作業療法は、脳卒中や神経難病などの脳血管疾患や、骨折や外傷などの運動器疾患、肺炎などの呼吸器疾患、術後に伴う廃用症候群、がんなど心身の障害を持つ幅広い疾患の方々が対象となっています。

|

脳神経内科 |

パーキンソン病、脊髄小脳変性症、慢性炎症性脱髄性神経炎など |

|

整形外科 |

上肢・手指の骨折、腱損傷、変形性関節症、脊髄損傷、頚椎症など |

|

リウマチ科 |

全身性エリテマトーデス、多発性筋炎、関節リウマチなど |

|

脳神経外科 |

脳出血、脳梗塞、脳腫瘍、硬膜下血腫など |

|

消化器内科、外科 |

がんや消化器疾患などの手術や治療に伴う廃用症候群など |

|

その他 |

多発外傷、蘇生後脳症、熱傷、発達障害など |

作業療法の内容

(1)参加への働きかけ

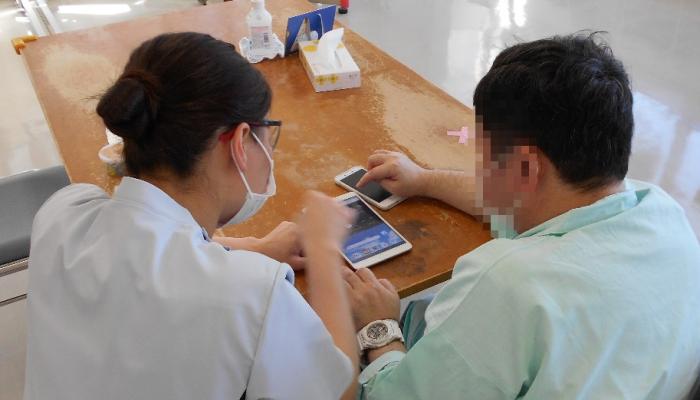

●社会復帰に対して

職場復帰や主婦としての家庭復帰に向けて、心身機能(身体機能や作業能力、学習能力、注意力、問題解決能力など)を評価し、動作指導や仕事内容の検討を行います。

デスクワークの練習(PCやタブレット操作など)

家事動作練習場面(包丁操作など)

(2)活動への働きかけ

●日常生活活動面に対して

食事、更衣、整容、排泄、入浴などの身辺動作について、その人にあった適切な方法を練習します。

食事動作練習場面

更衣動作練習場面

●趣味・余暇活動に対して

作業を通して余暇活動の充実を図ることで、その人らしい生き方の実現を目指していきます。

余暇活動の一例(裁縫や手工芸など)

(3)心身機能への働きかけ

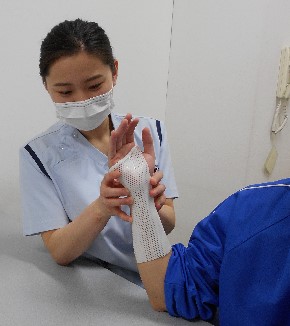

●身体機能面に対して

筋力、関節可動域、感覚機能などの維持・改善を図るとともに、円滑な動きや耐久性の獲得を行うことで、日常生活活動や社会参加に必要な適応能力の改善が期待できます。

骨折や腱損傷に対しては、装具(スプリント)を作製することで術後の安静獲得や、関節可動域の改善を図ります。

肩関節の関節可動域の運動

棒体操

装具作製

●認知・高次脳機能面に対して

注意力、記憶力、計算能力、遂行機能などを評価し、入院生活や日常生活の妨げとなっている場合は、練習をしたりご本人やご家族に適切な指導や介助方法を提案したりします。

評価場面の様子

●心理面に対して

長期入院や障害により、失われやすい精神活動や生活に対する意欲の維持・改善を図ると共に、傾聴、相談、他患との交流を通して、不安を和らげたり、生活意欲の向上を働きかけたりします。

(4)環境への働きかけ

●住環境の調整に対して

生活環境(手すりの設置や台所の高さなど)を整え、その方が効率良く活動できるように環境調整を検討することも作業療法の役割です。また、退院後の福祉サービス導入といった社会資源の利用等を検討したり、ご家族への介助方法の指導も行います。

トイレの便座や手すりの位置や高さを検討している場面

学会などによる専門領域の認定資格

日本作業療法士協会

- 認定作業療法士 2名

- 専門作業療法士(がん分野) 1名

- MTDLP(生活行為向上マネジメント) 4名

日本ハンドセラピィ学会

- SW-test講習会修了 2名

がんのリハビリテーション修了者 7名

臨床実習指導者講習会修了者 6名

新採用者教育・臨床実習に関して

新採用者教育

教育理念

- リハビリテーションを担うプロフェッショナルとして、チーム医療の中で専門性を発揮できる人材を育成すること。

- 急性期総合病院において多岐に渡る患者さんの重症度や病態を捉え、明確な問題点並びに目標を設定したうえで、診療できる人材を育成すること。

当科が目指すセラピストの理想像

- ジェネラリスト、そしてスペシャリストを目指すセラピスト

- 自己研鑽を欠かさず、後輩育成の視点を持ったセラピスト

- 連携を大切にして信頼されるセラピスト

主な取り組み

- 新人指導担当者を配置しクリニカルクラークシップで教育

- 新人症例カンファレンス(週1回実施)

- 新採用者講習会

- 新採用者実技指導(OSCE)

- 学会演題発表の支援

- 臨床実習指導者の育成

研修の様子

講習会

実技指導

新採用者アウトカム 1~3年目職員の到達目標

| 経験 年数 |

1年目 | 2年目 | 3年目 (新人到達目標) |

4年目~ | |

|---|---|---|---|---|---|

| 臨床 | 3年間の目標 |

重複障害がある場合も、助言を受けながら実践ができること |

土曜日勤務に参画できる カンファレンスを担当する |

||

| 年間目標 | (運・脳・廃用・がん)を担当できる *がん周術期は除く |

(呼吸or心臓)を担当できる がん周術期を担当できる |

(呼吸or心臓)、救命救急センターを担当できる | ||

| 取り組み |

基本的な診療業務をサポート下で行う opeカン 運・脳カンファ(サブ)を担当 |

(呼吸or心臓)をサポート下で経験させる (呼吸or心臓)カンファ(サブ)を担当 |

(呼吸or心臓)、救命救急センターをサポート下で経験させる (呼吸or心臓)カンファ(サブ)を担当 |

||

| 達成度 | ◎ ○ △ ▼ | ◎ ○ △ ▼ | ◎ ○ △ ▼ | ||

| 学術 | 3年間の目標 |

1症例を独力でまとめ発表できること |

自ら学び・研究し臨床に還元できる |

||

| 年間目標 | 科内報告会で発表できる | 学術発表(病院学会)できる | 学術発表(病院学会・道学会)できる | ||

| 取り組み | サポート下で臨床像を捉え、振り返りを行う | サポート下で臨床現場での疑問を検証してゆく | 極力自力でテーマを選択し、遂行する | ||

| 達成度 | ◎ ○ △ ▼ | ◎ ○ △ ▼ | ◎ ○ △ ▼ | ||

| 教育 | 3年間の目標 |

臨床実習生を担当し、助言や協力を得ながら要綱を元に指導を実践できること |

|||

| 年間目標 | 学生に対し自分の考えを述べられる | 長期実習・評価実習で指導者をサポートし経験を積む |

見学実習を指導者の助言のもとに担当できる CVとして症例に関する指導ができる |

長期実習でOB・SVの助言のもと担当できる SVとして学生担当の一連の流れを経験する |

|

| 取り組み | 学生Mt参加(各実習)、学会に参加する | 長期実習、評価実習(SVのサポートをする) | 見学実習(自力で担当)、長期実習CV | 長期実習SV | |

| 達成度 | ◎ ○ △ ▼ | ◎ ○ △ ▼ | ◎ ○ △ ▼ | ||

当科では、1~3年目職員を新人期間と定義して、臨床・学術・教育(臨床実習)の3本柱でサポートを実施しています。各年数で達成目標を設定し取り組んでいます。

- 臨床:各年数で担当する疾患を設定し、年数に応じて重症度の高い患者もサポート下で経験してもらいます。3年間終了時には、全科の疾患を対応でき、休日リハビリに参画できることを目標にしています。また、カンファレンスを通じて、多職種連携の重要性を経験してもらいます。

- 学術:学術は、臨床と切り離せない重要な分野で、臨床での疑問解決やより良い医療を提供していくために必要となります。そのため、学術は年1回まとめて発表することを目標にし、経験してもらいます。

- 教育:学生教育には、積極的に参加してもらい段階的に指導の経験をしてもらいます。

今後、後輩育成を担う人材になるため、スーパーバイザーのサポートやケースバイザー等を担当し、学生と共に成長してもらう。

当科は、これからの地域医療を担う人材を育成するため、新採用者のサポートに力を入れて取り組んでいます。

臨床実習

教育理念

リハビリテーションに携わる医療従事者として、チーム医療の中での役割と責任を理解し、患者さんに寄り添った関りができる人材を育成すること。

当科で学んでいただきたいこと

実習全体を通して(クリニカルクラークシップ)

- 患者さんを尊重し、共感的態度をもって、より良い信頼関係を構築することが出来る。

- リハビリテーション業務に必要な評価から治療に至る事前準備に取り組める。また、課題克服に向けた補填作業を行うことが出来る。

- リハビリテーションにおける療法士の役割と責任について理解し、それを自分の言葉で表出することが出来る。

対象患者

〇当院は急性期総合病院であり、多種多様な疾患を経験・勉強することができます。

整形外科、脳神経内科、脳神経外科、呼吸器内科・外科、循環器内科・心臓血管外科、消化器内科・外科、救命救急センター、緩和ケア内科、その他

*高度急性期医療から終末期にかけて幅広くリハビリテーション医療を提供しています。

実習受け入れ状況(2024年度)

- 北海道大学

- 札幌医科大学

- 北海道医療大学

- 北海道文教大学

- 日本医療大学

- 東北文化学園大学

- 北海道千歳リハビリテーション大学

- 学校法人西野学園 札幌医学技術福祉歯科専門学校

- 学校法人西野学園 札幌リハビリテーション専門学校

- 学校法人吉田学園専門学校 北海道リハビリテーション大学校

*上記育成校より、PT9校、OT2校受け入れ

学会・研究会等発表演題

令和6年(2024年)

| 演題名 | 出題者名 | 所属 | 学会名 | 発表月日 | 発表地 |

|---|---|---|---|---|---|

|

心臓リハビリテーションにおける評価と治療 |

杉浦 宏和 |

市立札幌病院 リハビリテー ション科 |

日本理学療法士協会臨床実践基礎講習会 |

2024年 1月20日 -21日 |

Web |

|

高齢心臓手術患者における入院関連能力低下(HAD)と予後との関連 |

杉浦 宏和 高橋 正浩 内山 博貴 坂田 純一 中村 雅則 |

市立札幌病院 リハビリテー ション科 市立札幌病院 心臓血管外科 |

第44回札幌市病院学会 |

2024年 2月3日 |

札幌 |

|

作業療法で留意したい内部障害とリスク管理 |

杉浦 宏和 |

市立札幌病院 リハビリテー ション部 |

第54回北海道作業療法学会学術大会 ワークショップ |

2024年 6月23日 |

千歳 |

|

当院での取り組み高齢心臓血管外科患者・院内他職種連携 |

杉浦 宏和 |

市立札幌病院 リハビリテー ション部 |

第11回日本循環器理学療法学会サテライトカンファレンス |

2024年 6月27日 |

Web |

|

高齢心臓手術患者における入院関連能力低下の重症度と予後との関連 |

杉浦 宏和 高橋 正浩 坂田 純一 中村 雅則 |

市立札幌病院 リハビリテー ション部 |

第30回日本心臓リハビリテーション学会学術集会 |

2024年 7月15日 -16日 |

神戸 |

|

間質性肺疾患患者における入院関連能力低下の発生率と関連因子の検討 |

栗本 俊明 |

|

第10回 日本呼吸理学療法学会学術大会 |

2024年 9月7日 |

|

|

人工股関節抜去術後感染に対して大腿骨骨幹部中央でのGirdlestone手術を施行したネマリンミオパチーの一例 |

高橋 拓真 |

|

第12回 日本運動器理学療法学会学術大会 |

2024年 9月14日 |

|

|

当院における高齢消化器癌手術後患者の排尿動作自立遅延に関する検討 |

石井 陽史 |

|

第58回日本作業療法学会 |

2024年 11月9日 |

|

|

経カテーテル的大動脈弁置換術患者におけるオステオサルコペニアと予後との関連 |

杉浦 宏和 高橋 正浩 浅川 直也 |

市立札幌病院 リハビリテー ション部 |

日本心臓リハビリテーション学会 第9回北海道支部地方会 |

2024年 11月16日 |

札幌 |

|

高齢心臓外科手術患者における入院関連能力低下の重症度と予後との関連 |

杉浦 宏和 高橋 正浩 坂田 純一 中村 雅則 |

市立札幌病院 リハビリテー ション部 |

第8回日本循環器理学療法学会学術大会 |

2024年 11月23日 -24日 |

仙台 |

|

腎移植患者の理学療法について |

池田 光 |

|

第8回 空知理学療法士学術大会 |

2024年 12月14日 |

|

|

慢性腎不全の理学療法概論 |

表 亮介 |

|

第8回 空知理学療法士学術大会 |

2024年 12月14日 |

|

|

慢性腎臓病(CKD)患者における 運動処方について |

小枝 和洋 |

|

第8回 空知理学療法士学術大会 |

2024年 12月14日 |

令和5年(2023年)

| 演題名 | 出題者名 | 所属 | 学会名 | 発表月日 | 発表地 |

|---|---|---|---|---|---|

|

急性期病院からみた 集中治療後症候群 |

高橋 正浩 |

市立札幌病院 リハビリテーション科 |

第94回 北海道内部障害リハビリテーション研究会 |

2023年 3月18日 |

札幌 |

|

脳梗塞により左半側空間 無視および構成障害を呈した 設計士が、早期復職を 達成した作業療法経験 |

鳥潟 あやめ | 市立札幌病院 リハビリテーション科 | 第53回北海道作業療法学会学術大会 |

2023年 6月24日 -25日 |

札幌 |

|

シンポジウム 「Frailtyと心臓血管外科手術」 挿術(EVAR)における術後骨格 筋量減少の予後への影響と リスク因子の検討 |

杉浦 宏和 | 市立札幌病院 リハビリテーション科 | 第29回日本心臓リハビリテーション学会学術集会 |

2023年 7月15日 |

横浜 |

|

高齢心臓手術患者における術後 嚥下障害が入院関連能力低下 および予後に及ぼす影響 |

杉浦 宏和 | 市立札幌病院 リハビリテーション科 | 第61回全国自治体病院学会 |

2023年 8月30日 |

札幌 |

|

当院の摂食嚥下障害患者に 対する多職種連携ケア体制構築 の取り組みについて |

青野 裕範 | 市立札幌病院 リハビリテーション科 |

第61回全国自治体病院学会in北海道 |

2023年 8月31日 |

札幌 |

| 当院における“がん患者リハビリテーション料”算定患者に対する作業療法の介入実態に関する検討 | 石井 陽史 | 市立札幌病院 リハビリテーション科 | 第61回全国自治体病院学会 |

2023年 8月31日 |

札幌 |

|

高齢心臓外科手術患者における ポリファーマシーとフレイルの 併存が予後に及ぼす影響 |

杉浦 宏和 | 市立札幌病院 リハビリテーション科 | 第7回日本循環器理学療法学会学術大会 |

2023年 9月2日 |

東京 |

|

腹部大動脈ステントグラフト 内挿術(EVAR)における術後 骨格筋量減少の予後への影響と リスク因子の検討 |

杉浦 宏和 | 市立札幌病院 リハビリテーション科 | 第7回北海道千歳リハビリテーション科学学会 |

2023年 9月7日 |

千歳 |

|

内腸骨動脈塞栓併用による 腹部大動脈瘤ステントグラフト 内挿術後の殿筋跛行合併には 殿筋の筋質が関連する |

杉浦 宏和 |

市立札幌病院 リハビリテーション科 |

第8回日本心臓リハビリテーション学会北海道支部地方会 |

2023年 11月25日 |

旭川 |

|

足底圧評価に基づいた多職種 連携によって屋外歩行に耐えうる潰瘍部位の減圧に成功した糖尿足病変患者の一例 |

竹嶋 優輝 |

市立札幌病院 リハビリテーション科 |

第4回日本フットケア・足病医学会年次学術集会 |

2023年 12月22日 |

沖縄 |

令和4年(2022年)

| 演題名 | 出題者名 | 学会名 | 発表月日 |

|---|---|---|---|

|

腎移植レシピエントにおける長期的な リハビリ介入効果について |

池田 光 |

第55回 日本臨床腎移植学会 |

2022年 2月23日 |

|

集中治療を要したCOVID-19患者の 退院時歩行自立の関連因子の検討 |

高橋 正浩 杉浦 宏和 提嶋 久子 |

第49回 日本集中 治療医学会学術集会 |

2022年 3月18日-20日 |

| 非挿管COVID-19患者における覚醒下腹臥位療法non-respondersの実態に関する検討 |

杉浦 宏和 高橋 正浩 小山 昭人 |

第73回 北海道 理学療法士学術集会 |

2022年6月 |

| 高齢心臓外科手術患者における入院関連能力低下は退院後心血管イベント発生の独立した危険因子である |

杉浦 宏和 坂田 純一 柳清 洋佑 杉山 博太郎 中村 雅則 |

第6回 日本循環器 理学療法学会学術大会 |

2022年9月 |

| 吸器疾患の身体機能向上に今何が必要か? ~臨床的特徴とその対策~ |

高橋 正浩 |

第8回 日本呼吸 理学療法学会学術集会 |

2022年 9月23日 |

| 続発性自然気胸患者における 入院関連機能障害の発生率と危険因子の検討 |

三上 紗矢 杉浦 宏和 高橋 正浩 小山 昭人 新井 航 高杉 太暉 櫻庭 幹 |

第8回 日本呼吸 理学療法学会学術大会 |

2022年 9月23日 |

|

血液透析患者に対する当院での腎臓 リハビリテーションの取り組みと課題 |

小枝 和洋 島本 真美子 |

第99回 北海道透析療法学会 |

2022年 11月12日 |

|

肺癌手術患者における術後 サルコペニア進行の予測因子 |

杉浦 宏和 高橋 正浩 小山 昭人 櫻庭 幹 新井 航 田中 明彦 |

第8回 日本呼吸 理学療法学会学術大会 |

2022年11月 |

|

高齢心臓外科手術患者における 入院関連能力低下と予後との関連 |

杉浦 宏和 坂田 純一 柳清 洋佑 杉山 博太郎 中村 雅則 |

第7回 日本心臓 リハビリテーション 学会北海道支部地方会 |

2022年11月 |

論文等

令和6年(2024年)

| 論文名 | 著者名 | 所属 | 雑誌名 (書名) |

発表年 | 巻 | ページ ~ |

|

|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

腎移植患者における術後1年の下肢筋力変化に影響する因子の検討 |

池田 光 杉浦 宏和 清藤 豊士 塩野 裕 佐々木 元 田邉 起 |

市立札幌病院 リハビリテーション科 |

日本臨床腎移植学会雑誌 | 2024 | 12 | 93 |

99

|

令和5年(2023年)

| 論文名 | 著者名 | 所属 | 雑誌名 (書名) |

発表年 | 巻 | ページ ~ |

|

|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

肺癌手術患者における術後サルコペニア進行の予測因子に関する検討 |

杉浦 宏和1) 高橋 正浩1) 新井 航2) 高杉 太暉2) 櫻庭 幹2) |

1)市立札幌病院 リハビリテーション科 |

The Hokkaido Journal of Physical Therapy:北海道理学療法 | 2023 | 40 | 24 |

32

|

| Association between Hospital-acquired Disability and Clinical Outcomes in Older | Hirokazu Sugiura, Masahiro Takahashi, Junichi Sakata |

Departmentof Rehabilitation, Sapporo City |

Physical Therapy Research | 2023 | 26 | 98 | 105 |

| Patients Who Underwent Cardiac Surgery | Hiroki Uchiyama, Masanori Nakamura |

General Hospital, Japan. |

|||||

| 高齢急性心不全患者における栄養関連指標GNRIと退院時ADLとの関連 |

杉浦 宏和 小山 昭人 山田 祐輝 鳥羽 真弘 |

市立札幌病院 リハビリテー ション科 |

心臓リハビリテーション | 2023 | 29 | 50 | 59 |

| 肺癌手術患者における術後サルコペニア進行の予測因子に関する検討 |

杉浦 宏和 高橋 正浩 新井 航 高杉 太暉 櫻庭 幹 |

市立札幌病院 リハビリテー ション科 |

北海道理学療法 | 2023 | 40 | 24 | 32 |

令和4年(2022年)

|

論文名 |

著者名 | 所属 | 雑誌名 (書名) |

発表年 |

巻 | ページ ~ |

|

|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

非挿管COVID-19患者に おける覚醒下腹臥位療法non-respondersの実態に 関する検討 |

杉浦 宏和 高橋 正浩 小山 昭人 |

市立札幌病院 リハビリテ ーション科 |

北海道理学 療法 |

2022 | 39 | 70 | 76 |

|

高齢心臓外科手術患者 におけるShort Physical Performance Batteryと 入院関連能力低下との関連 |

杉浦 宏和1)#坂田 純一2) 柳清 洋佑2) 杉山 博太郎2)中村 雅則2) |

1)市立札幌病 院リハビリテ ーション科 院心臓血管外 科 |

理学療法学 |

2022 | 6 | 389 | 398 |

職員募集

詳細は職員募集ページをご確認ください。

Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.