ホーム > 健康・福祉・子育て > 健康(からだ・こころ) > 感染症・予防接種 > 感染症別の情報 > STD(性感染症)

ここから本文です。

STD(性感染症)

STD(SexuallyTransmittedDiseases)とは、性行為を介して皮膚や粘膜から感染、伝播する疾患の総称をいいます。

日本で多くみられるSTDは、以下の疾患などです。

| 各区健康・子ども課(保健センター) | 電話番号 (電話受付/月~金8時45分~17時15分) |

|---|---|

|

中央区健康・子ども課 |

011-205-3357 |

|

北区健康・子ども課 |

011-757-1181 |

|

東区健康・子ども課 |

011-711-3211 |

|

白石区健康・子ども課 |

011-862-1881 |

|

厚別区健康・子ども課 |

011-895-1881 |

|

豊平区健康・子ども課 |

011-822-2472 |

|

清田区健康・子ども課 |

011-889-2049 |

|

南区健康・子ども課 |

011-581-5211 |

|

西区健康・子ども課 |

011-621-4241 |

|

手稲区健康・子ども課 |

011-681-1211 |

関連通知

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づき、「性感染症に関する特定感染症予防指針(平成三十年一月十八日厚生労働省告示第十号)」が策定されています。詳細につきましては、性感染症(厚生労働省ホームページ)を御確認ください。

STDの主な疾患

梅毒

※平成30年度から、エイズ(HIV)検査と同時に梅毒検査が受けられるようになりました。

どんな病気なの?

梅毒トレポネーマの感染によって起こります。

患者の皮膚および粘膜からの滲出液、唾液、精液、血液、膣分泌液などが感染源です。性行為による感染が主体ですが、汚染された物品を介した間接的な感染もまれにみられます。

治療せずに放置しておくと重症化したり、妊婦の場合は胎児に感染することがあります。

現状は?

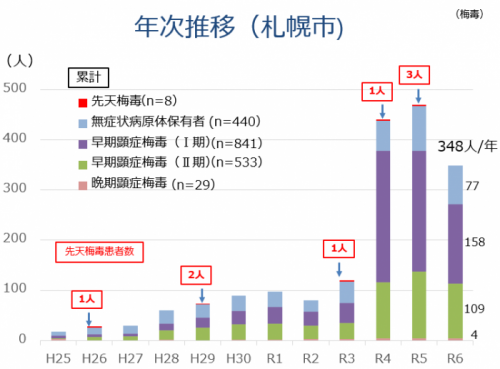

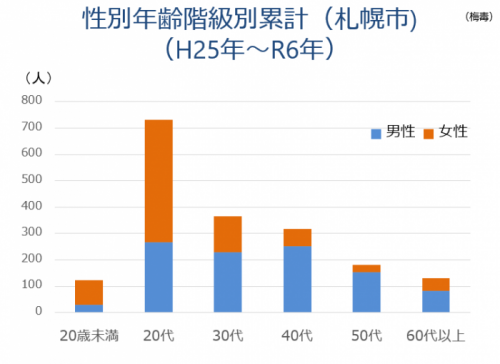

札幌市の届出件数は、全国の傾向と同様、平成24年頃から急増している状況です。特に20代が突出して多く、男性は20代~50代と幅広く、女性は20代で特に多くなっています。

令和6年の届出は348件であり、過去最高であった令和5年の469件よりも減少しました。しかし、依然、全国的にも報告数が多く、注意が必要な状況が続いています。

症状は?

梅毒の症状は時期によって異なりますが、感染していても症状が全くなかったり消失したり、段階的な症状の出方を示さない場合もあります。

- 第1期(感染後1~3週間) 陰部・唇、口の中、肛門などにしこりができます。これは間もなく表面が潰瘍状になるといわれます。また関係するリンパ節が腫大し硬く触れるようになります。しこりはそのまま吸収されて進行しないこともあり、約3週間で自然に消えてしまいます。女性の場合には、しこりが膣や子宮頸部に生じたときは、全く気付かずに終わり、2期ではじめて異常に気付くことさえあります。

- 第2期(感染してから約3カ月~) 発熱や頭痛、バラ疹とよばれる発疹が体幹・四肢・手のひらに出現してきます。これは扁平な隆起性丘疹のこともあり、また、乳頭状に増殖して潰瘍化し、悪臭を放つようなものは扁平コンジロームとも呼ばれています。

- 第3期(感染してから3年以降) ゴム腫と呼ばれるゴムのような腫瘤が皮膚や筋肉、骨などに出現し、周囲の組織を破壊してしまうことがあります。

- 第4期(感染してから10年以降) 心臓、脳、神経、血管などが侵され、大動脈瘤、大動脈破裂、進行麻痺、認知症などの重篤な症状が現れます。第4期まで進行すると治療しても完治が難しく、後遺症が残ることが多いです。最悪の場合、日常生活が困難になり死に至ることもあります。ただし、現代では早期発見、早期治療が進んでいるため、第4期まで進行することはまれです。

<妊娠中の梅毒感染は特に危険>

妊婦が梅毒に感染すると、胎盤を通じて胎児にも感染し、死産や早産のリスクや生まれてくる子どもの神経や骨などに異常をきたすことがあります。

生まれたときに症状がなくても、遅れて症状が出ることもあります。

検査は?

血液検査

治療法は?

- 皮膚科、泌尿器科、婦人科、産婦人科へ早めに受診しましょう。

- 内服期間は病気の進行具合により異なるため、医師に確認しましょう。

- 現在症状が無くても、治療が必要なことがあります。

- ペニシリン系の抗菌薬(飲み薬・注射)を投与後、採血をして治療効果※を確認します。

※治療後の採血結果では、TP抗体は「陽性」が持続しますが、RPRは下がります。 - 医師が治療を終了とするまでは、薬の服用は確実に続けましょう。

- 適切な予防策(コンドームの使用、パートナーの治療等)が取られていなければ、再び梅毒に感染する可能性があります。

梅毒を予防しよう!

あらゆる性行為の際にはコンドームを正しく使用しましょう。

ただし、コンドームが覆わない部分の皮膚などで感染することがあります。100%予防できると過信せず、皮膚や粘膜に異常があった場合は性的接触を控え、早めに医療機関を受診して相談しましょう。

「わたしたちの医療医TV」で学ぼう

梅毒についてテレビで紹介されました。

- 放送日:令和6年12月7日(土曜日)11時40分から11時45分

- 番組名:わたしたちの医療医TV【正しく理解しよう「梅毒」】

- 放送局:北海道テレビ放送(HTB)

HTB医TV公式YouTubeチャンネルから放送内容を視聴することが可能です。

なお梅毒に感染するとHIV感染症に感染しやすくなります。HIV感染症について詳しくはエイズのページをご確認ください。

医療機関の皆様へ

梅毒診療ガイド(第2版)(PDF:1,500KB)を掲載しています。ご覧ください。

本ガイドは一般社団法人日本性感染症学会、厚生労働科学研究費補助金新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業「三鴨班」および「山岸班」が共同で作成したものです。

HIV感染症・エイズ

どんな病気なの?

「HIV」※1はウィルスの名前です。「HIV感染症」はHIVに感染している状態です。

「AIDS(エイズ)」※2とは、HIVに感染して免疫力が低下し、特定の様々な疾患を発症した状態をいいます。よって、HIV感染症とエイズはイコールではありません。

※1 HIV(Human Immunodeficiency Virus):ヒト免疫不全ウイルス

※2 AIDS(Acquired Immunodeficiency Syndrome):後天性免疫不全症候群

症状は?

HIVに感染しても、すぐにエイズになるわけではありません。HIVに感染してからエイズを発症するまで5年から10年ほどかかります。HIVに感染すると、免疫の仕組みの中心である白血球の1種、「ヘルパーTリンパ球(CD4陽性細胞)」が破壊され、免疫力が低下します。

感染から数週間以内にインフルエンザに似た症状(発熱・筋肉痛・頭痛など)が現れる場合がありますが、自然に治まります。その後、自覚症状のない時期が通常は数年から十数年続きますが、その間に免疫力が徐々に低下していきます。

やがて免疫不全の状態になり、「日和見感染症」※3を発症するようになります。特に「指標疾患」※4を発症した場合、エイズと診断されます。

※3 日和見(ひよりみ)感染症:本来なら自分の免疫力で抑えられるような肺炎などの病気

※4 指標疾患:ニューモシスティス肺炎、カポジ肉腫など

検査は?

血液検査

治療法は?

抗HIV薬によってウイルスの増殖を抑え、エイズの発症を防ぎます。HIV感染症の治療薬・治療法は飛躍的に進歩しており、現在では1日1錠の服薬で済む薬が主に使用されています。早期に感染を知り、治療を開始し継続することにより、エイズの発症を防ぐことが大切です。

札幌市ではエイズ検査を実施しています。エイズについてより詳しい情報を知りたい方はエイズのページをご覧ください。

性器クラジミア感染症

どんな病気なの?

病原体は、クラミジア・トラコマティスで、従来から目の病気(トラコーマ)やそ径リンパ肉芽腫の病原体として知られていましたが、近年は陰部クラミジア・非淋菌性尿道炎等尿路や性器の粘膜細胞への感染が注目されています。

非淋菌性尿道炎の約半数がクラミジア感染症と考えられ、淋菌との混合感染も多く、また、自覚症状の無い感染者も多くみられます。

症状は?

男性

感染後2日~6週間(通常7~14日)で半数くらいに下記の症状があらわれます。

- 排尿時の軽い痛みを感じる

- 尿道からうみが出たり、かゆみ・不快感がある

- 精巣のあたりが腫れて熱が出ることがある

- 不妊の原因になることもある

女性

- 症状はほとんどない(おりものが増える、軽い下腹部の痛み程度)

- のどの違和感を起こすことがある

- 進行すると不正出血や性交した時の痛みがある

- 卵管周囲の癒着を起こすと、卵管狭窄や卵管閉塞症となり子宮外妊娠や不妊の原因となる

- 妊娠中の場合は流早産の原因となったり、新生児が産道感染により眼瞼結膜炎や肺炎などを起こし死に至ることもある

検査は?

尿、尿道や子宮頸部からの分泌物、おりものを調べる(PCR検査等)

治療法は?

抗菌薬の内服が有効です。いったん治癒しても再感染する可能性がありますので、セックスパートナーと一緒に治療を受ける必要があります。

尖形コンジローマ

どんな病気なの?

尖形コンジローマはヒトパピローマ(ヒト乳頭腫)ウイルスの感染により、性器周辺に生じる腫瘍です。ヒトパピローマウィルスの中には発ガンと関わっているものもあります。

症状は?

男性

感染後、数週間から2~3か月を経て、下記の症状があらわれます。

- 亀頭や陰のう、肛門のまわりに白、薄ピンク、茶色のイボができる

- イボの数が増え鶏のとさかのようになる

- 自覚症状はほとんどない(かゆみや軽い痛みを感じる程度)

女性

感染後、数週間から2~3か月を経て、下記の症状があらわれます。

- 外陰部、膣、肛門のまわりに白、薄ピンク、褐色のカリフラワー様のイボができる

- イボの数が増え鶏のとさかのようになる

- 自覚症状はほとんどない(かゆみや軽い痛みを感じる程度)

尖形コンジローマ自体は良性の腫瘍ですが、時に、悪性腫瘍(がん)に移行することもあります。

検査は?

医師による診察

治療法は?

コンジローマを外科手術により切除したり、電気焼灼・レーザーメスによる蒸散法・液体窒素による凍結療法があります。

軟膏の局所塗布もしますが、再発しやすいので定期的な検診が必要です。

性器ヘルペス

どんな病気なの?

病原体は単純ヘルペスウイルス(HSV)で、性器付近に発病したものを「性器ヘルペス」、口唇周囲に発病したものを「口唇ヘルペス」といいます。

ヘルペスウイルスは、症状消失後も神経節に潜伏し、疲労やストレス・風邪・外傷等で免疫機能が低下したときに再発します。

症状は?

単純ヘルペスウイルス初感染の70~80%が無症状といわれてます。症状が出る場合には下記のような症状があらわれます。

男性

感染後、2~10日後に下記の症状があらわれます。

- 性器や肛門に痛みやかゆみのある1ミリから2ミリほどの水疱や潰瘍ができる

- 足の付け根のリンパ節に腫れや痛みがあり、尿道から分泌物が出ることがある

- 初めて感染したときには発熱を生じることもある

女性

感染後、2~10日後に下記の症状があらわれます。

- 大陰唇や小陰唇から、膣前庭部、会陰部にかけて痛みやかゆみのある水疱や潰瘍ができる

- 足の付け根のリンパ節の腫れや痛みがあり、排尿時痛や排尿障害が起きることがある

- 初めて感染したときには発熱を生じることもある

- 妊婦が感染している場合には、産道感染等により新生児がヘルペスウイルス感染症にかかり、致命的になることもある

水疱はすぐ破れ潰瘍となります。次いでかさぶたを形成しいったん治癒します。これが数週、数ヶ月の潜伏期を経て再発してきます。この再発が繰り返されるのが性器ヘルペスの特徴です。再発時の症状は軽く、皮膚症状のみで、約2~3週で自然軽快します。

検査は?

水ぶくれの一部をこする検査(顕微鏡での観察、抗原検査、PCR検査)

治療法は?

抗ウイルス剤の内服や軟膏の塗布があります。対症療法として、局部の痛みに消炎鎮痛薬や局所麻酔剤が使われます。1~2か月おきに再発を繰り返す場合、継続的に抗ウイルス薬を内服する場合もあります。

淋病(淋菌感染症)

どんな病気なの?

病原体は淋菌で、感染原因はほとんど性的接触によるものです。

淋菌の生命力は弱いので、患者粘膜から離れると数時間で感染力を失い、乾燥・低温等によって死滅します。

症状は?

男性

感染後2~9日の潜伏期間を経て下記の症状があらわれます。

- 排尿時の激しい痛み

- 尿道からやや黄色い白く濁った膿が尿と一緒に出る

- 精巣のあたりが腫れて熱が出ることがある

- 放置すると頻尿と排尿困難となり、排尿の終わりに出血するようになる

女性

感染後数日で下記の情報があらわれます。

- おりものが増える、熱が出る、下腹部の痛みが出る、のどの違和感を起こすことがあるが、症状がないもしくは軽いため気づかないことも多くある

- 進行すると不正出血や性交した時の痛みがみられる

- 放置すると子宮内膜炎、卵管炎、卵巣炎等を起こし、不妊の原因になることもある

男女とも、尿道でなく、直腸や咽頭に感染する場合があります。

検査は?

尿、尿道や子宮頸部からの分泌物、おりものを調べる(培養検査、PCR検査等)

治療法は?

抗菌薬が有効ですが、薬剤耐性菌も多いので、感受性のチェックが必要です。

治療しなかった場合でも、数ヶ月で症状は自然に消えることがありますが、感染が続いていれば、他人に淋菌を感染させることもあります。セックスパートナーと一緒に治療を受ける必要があります。

また、慢性化する場合もあり、関節炎・心膜炎・肺気腫などを起こすこともありますので、治療中は症状がなくなったからといって、自己判断で治療を中断せず、医師の指示があるまできちんと通院する必要があります。

関連サイト

厚生労働省の健康・医療分野、性感染症のページです。

全国の性感染症検査・相談窓口の情報サイトです。

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページについてのお問い合わせ

※ 緊急の対応が必要な場合は、直接お電話にて御連絡を願います。

Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.