ホーム > 健康・福祉・子育て > 健康(からだ・こころ) > 感染症・予防接種 > 予防接種 > 予防接種全般について

ここから本文です。

予防接種全般について

予防接種とは?

予防接種とは、ワクチンを接種して、免疫(感染症に対する抵抗力)をつくることをいいます。

赤ちゃんはお母さんから免疫をもらっていますが、発育とともに自然に失われていきます。そのため、予防接種により免疫をつくり、感染症を予防することが重要です。

札幌市では、予防接種法に基づいて定期予防接種を実施しています。

子どもは発育とともに外出の機会が多くなり、感染症にかかる可能性が高くなりますので、特に保育園や幼稚園など集団生活に入る前に、できるだけ予防接種で免疫をつけましょう。

定期の予防接種と任意の予防接種について

予防接種には、予防接種法に基づき、市町村が実施する定期予防接種とそれ以外の任意予防接種があります。

定期予防接種は、対象となる疾病にかかりやすい時期を考慮して接種対象者が決められており、接種対象者(保護者)は予防接種を受けるよう努力する義務があります。対象者の接種費用は原則無料です(高齢者インフルエンザワクチン、高齢者新型コロナワクチン、高齢者肺炎球菌ワクチン及び高齢者帯状疱疹ワクチンを除く。)

任意予防接種は、本人や保護者の判断により接種するものです。接種費用は自己負担となります。

定期予防接種について

定期予防接種の種類と対象者

| ワクチン | 接種対象者、接種回数、接種間隔 | |

|---|---|---|

| BCGワクチン | 1歳に至るまで⇒1回 | |

|

五種混合ワクチン (ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ、ヒブ混合) 四種混合ワクチン (ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ混合) |

【接種間隔】 20日以上の間隔をあけて3回接種後、3回目から6か月以上の間隔をあけて4回目を接種する。

※令和6年4月1日から、「四種混合ワクチン」・「ヒブワクチン」が一つになった「五種混合ワクチン」が定期接種の対象になりました。 |

|

|

二種混合ワクチン (ジフテリア、破傷風) |

11歳以上13歳未満⇒1回 | |

|

麻しん単独ワクチン 風しん単独ワクチン |

|

|

|

ヒブワクチン ※接種開始時期により接種回数が異なります ※令和6年4月以降に予防 接種を開始される方は、 五種混合ワクチンでの 接種になります |

【接種間隔】生後12か月までに27日以上の間隔をあけて3回接種後、3回目の接種から7か月以上あけて4回目を接種

【接種間隔】生後12か月までに27日以上の間隔をあけて2回接種後、2回目の接種から7か月以上あけて3回目を接種

|

|

|

小児用肺炎球菌ワクチン ※接種開始時期により接種回数が異なります |

【接種間隔】生後24か月までに27日以上の間隔をあけて3回接種し、3回目の接種から60日以上あけ、かつ生後12か月以降に4回目を接種

【接種間隔】生後24か月までに27日以上の間隔をあけて2回接種し、2回目の接種から60日以上あけ、かつ生後12か月以降に3回目を接種

【接種間隔】60日以上の間隔をあけて接種 生後24か月~60か月に至るまでに接種開始⇒1回 |

|

| 水痘 |

【接種間隔】1回目の接種後、3か月以上の間隔をあけて2回目を接種 ※水痘(水ぼうそう)にかかったことがある場合は対象外 |

|

|

※ワクチンの種類、接種開始時期により接種回数が異なります |

※平成9年度~平成20年度生まれの女子で、令和4年4月1日~令和7年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した方への経過措置があります。詳細はこちらをご確認ください。

|

|

⇒1回目と2回目の間隔を27日以上空けて2回接種

⇒1回目から3回目の間隔を27日以上空けて3回接種 |

||

| 日本脳炎ワクチン |

【接種間隔】 6日以上の間隔をあけて2回接種後、2回目から6か月以上の間隔をあけて3回目を接種する

※特例措置があります。詳細は日本脳炎ワクチンのページをご覧ください |

|

| B型肝炎ワクチン |

【接種間隔】 27日以上の間隔をおいて2回、その後1回目の接種から139日以上の間隔をおいて3回目を接種 |

|

| 高齢者インフルエンザワクチン |

⇒実施期間中に1回 |

|

| 高齢者新型コロナワクチン | ||

| 高齢者肺炎球菌ワクチン |

⇒1回 ※令和6年4月1日から、接種日時点で65歳の方が定期接種の対象になりました。 ※65歳以上の5歳刻みの方を対象とする経過措置は、令和5年度で終了しました。 ※過去に一度でも23価肺炎球菌ワクチンを受けたことのある方は対象外です。 |

|

| 高齢者帯状疱疹ワクチン (令和7年4月1日から定期接種開始) |

⇒実施期間中に生ワクチンは1回、組換えワクチンは2回 |

定期予防接種の実施場所

BCGワクチンは各区保健センターで、その他の予防接種は医療機関で実施しています。

定期予防接種実施医療機関については、医療機関名簿(子どもの予防接種)のページ及び医療機関名簿(高齢者の予防接種)のページでご案内しております。

定期予防接種の費用

接種対象者が、市内の予防接種実施医療機関で接種した場合の費用は下記のとおりです。

※市外の医療機関で接種する場合は全額自己負担となります。

令和7年度接種料金

- 高齢者インフルエンザワクチン:1,400円

- 高齢者新型コロナワクチン:7,800円

- 高齢者肺炎球菌ワクチン:4,400円

- 高齢者帯状疱疹ワクチン:生ワクチン4,500円、組換えワクチン10,800円/回(2回接種で21,600円)

- 上記1~4以外の定期予防接種:無料

※接種料金(自己負担)免除制度については、高齢者インフルエンザワクチンのページ、高齢者新型コロナワクチンのページ、高齢者肺炎球菌ワクチンのページ及び高齢者帯状疱疹ワクチンについてのページを御確認ください。

任意予防接種について

任意予防接種は、医師と相談の上、接種者や保護者の判断により接種するもので、接種費用は自己負担となります。主な任意の予防接種の種類と、接種時期などは下表のとおりです。

また、定期予防接種の対象となるワクチンを接種対象者以外が接種する場合は任意予防接種となります。

|

主な任意予防接種の種類 |

ワクチンの接種対象者 |

接種回数 |

|---|---|---|

|

おたふくかぜワクチン ※札幌市では、接種費用の一部費用助成を行っています。詳しくはおたふくかぜ任意予防接種の一部費用助成のページをご覧ください。 |

1歳以上 |

1回 |

|

季節性インフルエンザワクチン ※インフルエンザについては、こちらをご覧ください。 ※乳幼児におけるインフルエンザワクチンの有効性については、厚生労働省「令和6年度インフルエンザQ&A」の「Q24」に記載があります。

|

6か月以上 |

※市販されている一部のワクチンは1歳以上の接種となります。 |

|

新型コロナワクチン ※新型コロナについては、こちらをご覧ください。 |

6か月以上 |

※接種についての詳細は接種医にご相談ください。 |

|

RSウイルスワクチン ※RSウイルス感染症については、こちらをご覧ください。 |

・60歳以上 ・妊婦 |

1回 |

ワクチンの種類と特徴

生ワクチン

細菌やウイルスの毒性を弱めたもので、接種をすると、その病気にかかった場合と同じような免疫をつくります。接種後、軽い発熱や発疹の症状が出ることがあります。

|

(生ワクチンを用いる予防接種) BCG、麻しん風しん、水痘、おたふくかぜ、ロタウイルスなど |

不活化ワクチン

菌やウイルスを殺し免疫をつくるのに必要な成分を取り出して病原性をなくしてつくったものです。不活化ワクチンの場合は、一定の間隔で複数回接種することにより免疫ができます。

|

(不活化ワクチンを用いる予防接種) 五種混合(DPT-IPV-Hib)、四種混合、(DPT-IPV)、三種混合(DPT)、二種混合(DT)、不活化ポリオワクチン、ヒブ、肺炎球菌、HPV、インフルエンザ、日本脳炎、B型肝炎、帯状疱疹(シングリックス)など |

※新型コロナワクチンについては下記のページでご確認ください。

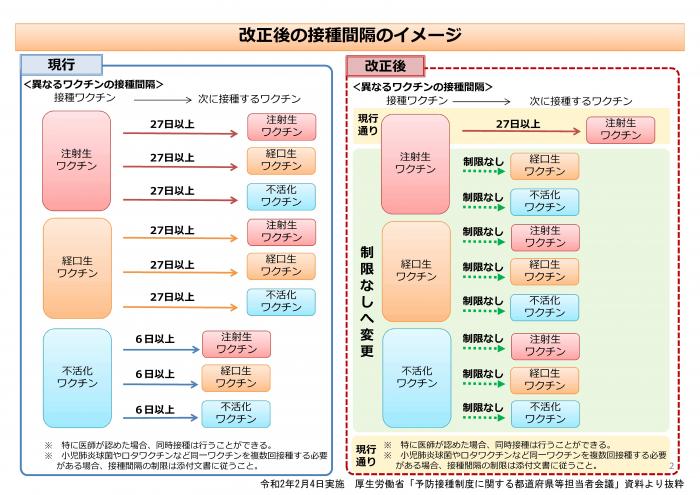

別の種類の予防接種を受ける場合の接種間隔

令和2年10月1日より、別の種類の予防接種を受ける場合の接種間隔が変更されました。

従来は生ワクチンなら接種してから27日以上、不活化ワクチンなら接種してから6日以上の間隔をあけないと次のワクチンを接種することができませんでした。

しかし、定期接種実施要領の改正に伴い、今後は注射の生ワクチン間のみ接種してから27日以上あけることとし、その他のワクチンについては制限がなくなりました。

(注意点)

- 上記の制限撤廃は、四種混合、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン等、同じ種類のワクチンを何回か接種する場合は対象外ですので、今まで通りそれぞれ決められた期間を守って接種してください。

- 新型コロナワクチンと他のワクチンとの同時接種は医師が特に必要と認めた場合に可能です。また、他のワクチンとの接種間隔に制限はありません。詳細は下記の厚生労働省のページでご確認ください。

副反応について(疑い含む)

予防接種をして、ワクチンが免疫をつくる以外に引き起こす身体的反応を「副反応」といいます。

副反応はどのワクチンでも起こる可能性があり、接種を受けた方の体質や体調が影響して症状がでることもあります。

予防接種後に現れる症状のすべてが予防接種の副反応とは限りません。たまたま同時期に発生した疾病(紛れ込み反応)の場合もあります。

予防接種後、接種を受けた方の様子に気になることがあれば、医師に相談し、必要に応じて診察を受けてください。

定期予防接種を受けた方の症状が「予防接種後副反応疑い報告基準」に該当する場合は、診察した医師から厚生労働省に「予防接種後副反応疑い報告書」が提出されます。

接種を受けた方または保護者の方についても、定期予防接種後に発生した健康被害について、必要に応じて、市町村に報告する制度があります。

定期予防接種の健康被害救済制度について

定期の予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、予防接種法に基づく健康被害救済制度の給付を受けられる場合があります。

(参考リーフレット「ご存じですか?予防接種後健康被害救済制度」(PDF:852KB))

任意予防接種の健康被害救済制度について

任意の予防接種により生じた健康被害につきましては、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく医薬品副作用被害救済制度の対象となる場合があります。

また、札幌市が実施または費用助成した任意の予防接種によって死亡または予防接種法に定める障害3級相当以上の障害を負った場合、症状と接種との因果関係が認められれば、札幌市が加入している全国市長会予防接種事故賠償補償保険によって所定の給付を受けることができます。独立行政法人医薬品医療機器総合機構による救済制度と併せて給付を受けることが可能であり、因果関係の認定は原則として独立行政法人医薬品医療機器総合機構の判断を参考にします。

関連リンク「健康被害救済制度」(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)

札幌市外で定期予防接種を希望される場合について

詳しくは「市外の医療機関で定期予防接種を受ける方へ」のページをご確認ください。

お問い合わせ先

新型コロナワクチンについて

新型コロナワクチンについてのご相談は下記にお問い合わせください。

<担当>札幌市保健所感染症総合対策課(予防接種担当):電話番号:011-211-8189(受付時間:平日8時45分~17時15分年末年始を除く)

新型コロナワクチン以外について

定期予防接種を実施している医療機関や予防接種についてのご相談は各区の保健センターにお問い合わせください。

| 各区健康・子ども課(保健センター) |

電話番号 |

|---|---|

|

中央区健康・子ども課 |

011-205-3351 |

|

北区健康・子ども課 |

011-757-1185 |

|

東区健康・子ども課 |

011-711-3211 |

|

白石区健康・子ども課 |

011-862-1881 |

|

厚別区健康・子ども課 |

011-895-1881 |

|

豊平区健康・子ども課 |

011-822-2469 |

|

清田区健康・子ども課 |

011-889-2047 |

|

南区健康・子ども課 |

011-581-5211 |

|

西区健康・子ども課 |

011-621-4241 |

|

手稲区健康・子ども課 |

011-681-1211 |

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保健所感染症総合対策課(予防接種担当)

〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目WEST19ビル3階

電話番号:011-211-8189

FAX番号:011-622-5168

※緊急の対応が必要な場合は、直接お電話にて御連絡を願います。

Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.