ホーム > 健康・福祉・子育て > 健康(からだ・こころ) > 感染症・予防接種 > HPV(ヒトパピローマウイルス)ワクチン

ここから本文です。

お知らせ

【高校1年生相当の女性の方へ】(平成21年4月2日から平成22年4月1日生まれ)

公費によるHPVワクチンの接種は令和8年3月末までです。

接種は合計3回で、完了するまでに約6か月かかるため、接種を希望する方は

令和7年9月中に1回目の接種を開始することをご検討ください。

<接種場所>

- 予防接種医療機関名簿のページ

- 札幌医科大学付属病院のページ(9月9・16・30日(火曜日)15時~17時に実施)

- 土日・平日夕方も対応している医療機関(PDF:471KB)

※高校1年生相当の方に加え、他の年齢の方も無料で接種できる場合がありますので、詳しくは下記対象者欄をご覧ください。

HPV(ヒトパピローマウイルス)ワクチン

- ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症・子宮頸がんとは

- HPVワクチンの定期接種について(対象者・接種費用・接種方法・接種場所・持ち物・資料)

- よくあるQ&A

- HPVワクチンの接種による効果と副反応

- 13歳以上16歳未満のお子様の保護者の同伴について

- 市外で接種する場合

- 接種対象者及び保護者の皆様へ

- 子宮頸がん検診について

- 医療機関の皆様へ

ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症・子宮頸がんとは

性的接触のある女性の50%以上が一生に一度はヒトパピローマウイルス(以下、HPV)に感染するといわれており、HPVの感染によって一部の人は子宮頸がんに罹患します。日本では年間に約1万人が子宮頸がんにかかり、約3,000人が亡くなっています。

子宮頸がんは、子宮の頸部(子宮の出口に近い部分)にできるがんで、若い世代の女性に多く発症するのが特徴です。20歳代から罹患者数が増え始め、30歳代までに年間約1,000人の女性が治療で子宮を失い、妊娠ができなくなってしまいます。

一生のうちで子宮頸がんになる人は、1万人あたり125人で、これは1クラス=約35人の女子クラスとして換算した場合、2クラスに1人くらいは子宮頸がんになる計算です。そして、子宮頸がんで亡くなる人は1万人あたり34人で、10クラスに1人ほどはいるということになります。

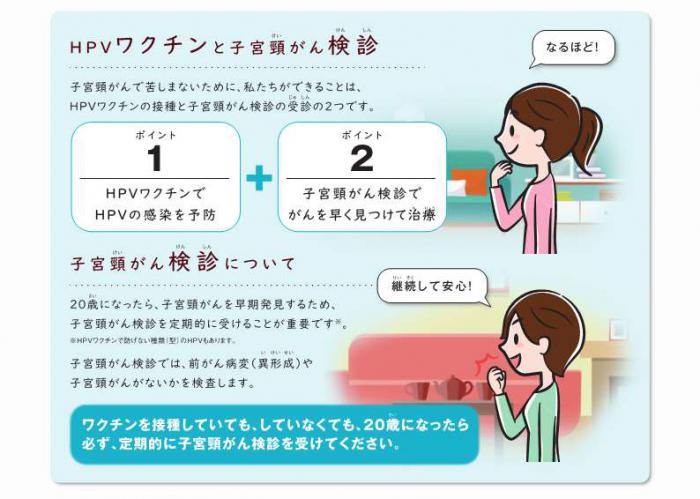

子宮頸がんを予防するためにできることが2つあります。1つ目は、HPVワクチンを接種することでHPVの感染を予防すること。そしてもうひとつは、子宮頸がんを早期に発見し、治療するため定期的に子宮頸がん検診を受けることです。

HPVワクチンの定期接種について

接種日時点で札幌市に住民登録があり、小学6年生~高校1年生の年齢に相当する女性

※令和7年度は平成21年4月2日~平成26年4月1日生まれの女性が対象です。

※標準的な接種時期は中学1年生相当です。

なお、平成9年4月2日~平成21年4月1日生まれの女性で、令和4年度から令和6年度の間に1回以上接種している方には、経過措置が設けられています。詳細はHPVワクチンのキャッチアップ接種についてのページをご覧ください。

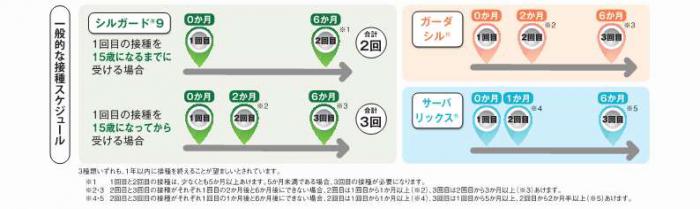

接種方法

3種類のワクチンがあり、原則として同一のワクチンを2回または3回接種します。標準的なスケジュールでは6か月で接種完了し、標準的なスケジュールで接種することが難しい場合も、1年以内に接種を終えることが望ましいとされています。接種間隔等を考慮し、計画的に接種してください。

2価ワクチン

3回

1ヶ月の間隔をおいて2回接種後、1回目の接種から6か月の間隔をおいて1回接種

1回目の接種から1か月以上の間隔をあけて2回目を接種し、1回目の接種から5か月以上かつ2回目の接種から2か月半以上の間隔をあけて3回目を接種(1年以内に3回の接種を完了することが望ましいとされています。)

4価ワクチン

3回

2か月の間隔をおいて2回接種後、1回目の接種から6か月の間隔をおいて1回接種

2回目の接種は1回目の接種から1か月以上の間隔をおいて、3回目の接種は2回目接種から3か月以上の間隔をおいて接種することができます。(1年以内に3回の接種を完了することが望ましいとされています。)

9価ワクチン

2か月の間隔をおいて2回接種後、1回目の接種から6か月の間隔をおいて1回接種

2回目の接種は1回目の接種から1か月以上の間隔をおいて、3回目の接種は2回目接種から3か月以上の間隔をおいて接種することができます。(1年以内に3回の接種を完了することが望ましいとされています。)

※15歳未満で1回目を接種する場合に限ります。

1回接種後、6か月の間隔をおいて2回目を接種

※通常6か月~12か月の間隔をおいて接種しますが、6か月以上の間隔をおいて接種できない場合、2回目の接種は1回目の接種から少なくとも5か月以上の間隔をおいて接種することができます。(13か月後までに接種を完了することが望ましいとされています。)

※5か月未満で2回目を接種した場合には、3回目の接種を実施します。

2価・4価ワクチンと9価ワクチンの交互接種について

HPVワクチンは、同じ種類のワクチンで接種を完了することが原則ですが、2価または4価ワクチンを用いて1回または2回接種した方が、9価ワクチンにより残りの回数の接種を行う接種方法(交互接種)についても、安全性と免疫原性が一定程度明らかになっていることや海外での取扱いを踏まえ、適切な情報提供に基づき、医師と被接種者等がよく相談した上であれば、実施して差し支えありません。

2価ワクチンと9価ワクチンでは接種間隔が異なっていますが、交互接種を行う場合、9価ワクチンの接種間隔で行います。

1回目から2か月の間隔をおいて2回目接種、1回目の接種から6か月の間隔をおいて3回目接種

※上記の接種方法では接種できない場合、2回目の接種は1回目の接種から1か月以上の間隔をおいて、3回目の接種は2回目接種から3か月以上の間隔をおいて接種することができます。(1年以内に3回の接種を完了することが望ましいとされています。)

資料

- 説明書(兼同意書)(PDF:1,057KB)

- 予診票(PDF:876KB)※予診票を印刷する場合は片面印刷としてください

よくあるQ&A

| Q.HPVワクチンは絶対に受けなければなりませんか? | |

|

A.HPVワクチンは、国内外の研究結果から、接種による子宮頸がんの予防効果などのメリットが、副反応などのデメリットよりも大きいことが確認されているため、市民の皆さまへ接種をお勧めしています。しかし、接種はあくまでご本人の意思に基づき受けていただくものであり、接種対象者やその保護者の同意なく、接種が行われることはありません。実際に接種を受ける際は、ワクチンの効果とリスクを十分に理解した上で、受けるかどうかご判断ください。 |

| Q.予診票はどうやって入手することができますか? | |

|

A.HPVワクチン実施医療機関に用意してあります。また、こちらの予診票(PDF:876KB)をダウンロードの上、印刷して使用することもできます。※予診票を印刷する場合は片面印刷としてください |

| Q.無料で受けることができる期間はいつまでですか? | |

|

A.定期接種の対象者(小学6年生~高校1年生の年齢に相当する女性)は高校1年生相当の年度の最終日(3月31日)まで無料で接種を受けることができます。 なお、平成9年4月2日~平成21年4月1日生まれの女性で、令和4年4月1日~令和7年3月31日の間に1回以上接種している方には、経過措置が設けられています。詳細はHPVワクチンのキャッチアップ接種についてのページをご覧ください。 なお、無料の接種期間を過ぎた場合は任意接種となり接種費用は全額自己負担(※)になりますので、ご了承ください。 |

| Q.標準的な接種方法だと無料の接種期間を過ぎてしまいます。接種間隔を短くする接種方法はありますか? | |

|

A.標準的な接種方法では、6か月で3回の接種が完了となりますが、標準的な接種方法をとることができない場合は、本人または保護者と接種医とで十分に相談した上で、6か月よりも短い期間(最短4か月で3回接種)で接種を完了することもできます。短い期間で接種を完了することを希望される場合は、事前に接種を受けられる予定の医療機関へお問い合わせください。 (※)9価ワクチンの場合、1回の接種で30,000円前後の接種費用がかかります。 |

その他のQ&Aについては、厚生労働省のHPVワクチンに関するQ&Aをご参照ください。

HPVワクチンの接種による効果と副反応

HPVワクチンについては世界保健機関(WHO)が接種を推奨し、多くの先進国では公的接種されています。

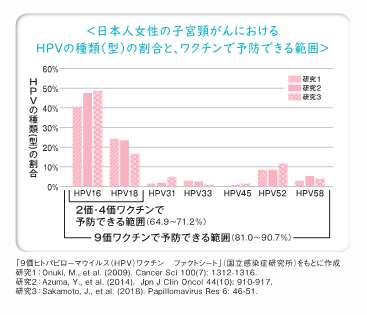

2価ワクチン(サーバリックス)と4価ワクチン(ガーダシル)は、子宮頸がん全体の50~70%の原因とされる2種類(16型・18型)のヒトパピローマウイルス(HPV)に予防効果があります。

9価ワクチン(シルガード9)は、HPV16型と18型に加え、ほかの5種類(31型、33型、45型、52型、58型)のHPVの感染も防ぐため、子宮頸がんの原因の80~90%を防ぎます。

副反応

比較的軽度の副反応は、一定の頻度で起こることが知られており、ワクチン接種後に、発熱や接種した部位の痛み・腫れ、注射の痛み・恐怖・興奮などをきっかけとした失神などの症状について報告があります。

| 副反応に 占める頻度 |

2価ワクチン (サーバリックス) |

4価ワクチン (ガーダシル) |

9価ワクチン (シルガード9) |

|---|---|---|---|

|

多 |

注射部の痛み・発赤・腫れ、疲労感 |

注射部の痛み | 注射部の痛み |

|

↑ |

注射部の痒み、腹痛、筋痛・関節痛、頭痛など |

注射部の腫れ、紅斑 |

注射部の腫れ、紅斑、頭痛 |

|

↓ |

じんましん、めまい、発熱など |

注射部の痒み・出血・不快感、頭痛、発熱など |

浮動性めまい、悪心、下痢、そう痒感、発熱、疲労、内出血など |

|

少 |

注射部の知覚異常、感覚鈍麻、全身の脱力など | 注射部の硬結、手足の痛み、筋肉のこわばり、腹痛・下痢など | 嘔吐、腹痛、筋肉痛、関節痛、出血、血腫、倦怠感、注射部の硬結など |

|

頻度不明 |

手足の痛み、失神、リンパ節症など | 疲労感、倦怠感、失神、筋痛・関節痛、嘔吐など | 感覚鈍麻、失神、手足の痛みなど |

※サーバリックス添付文書(第14版)、ガーダシル添付文書(第2版)、シルガード9添付文書(第1版)より改編

また、ワクチン接種後に見られる副反応が疑われる症状については、接種との因果関係を問わず収集しており、定期的に専門家が分析・評価しています。その中には、稀に重い症状の報告もあり、具体的には以下のとおりとなっています。

| 病気の名前 | 主な症状 | 報告頻度 |

|---|---|---|

| アナフィラキシー | 呼吸困難、じんましんなどを症状とする 重いアレルギー |

約96万接種に1回 |

| ギラン・バレー症候群 | 両手・足の力の入りにくさなどを症状とする 末梢神経の病気 |

約430万接種に1回 |

| 急性散在性脳髄炎 (ADEM) |

頭痛、嘔吐、意識の低下などを症状とする 脳などの神経の病気 |

約430万接種に1回 |

| 複合性局所疼痛症候群 (CRPS) |

外傷をきっかけとして慢性の痛みを生ずる 原因不明の病気 |

約860万接種に1回 |

※厚生労働省HP「HPVワクチンに関するQ&A:問2-14」より抜粋

ワクチン接種後の注意

ワクチン接種後に副反応と思われる体調の変化があった場合は、速やかに接種医療機関等の医師や保健所にご相談ください。

接種後に気になる症状が現れたときは以降の接種を中止、延期することが可能です。

接種後に生じた症状に係る協力医療機関

厚生労働省では、HPVワクチンについて接種後に生じた症状(主として痛み、しびれ、脱力など)について、適切な医療を提供するため、協力医療機関を指定しております。

協力医療機関の受診に際しては、必ず地域の医療機関からの予約申し込み紹介が必要となります。

直接受診することはできませんので、気になる症状がある時には、まずワクチンを接種した医療機関など、地域の医療機関を受診してください。

協力医療機関の詳細は、厚生労働省「ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に生じた症状の診療に係る協力医療機関について」のページをご確認ください。

また、協力医療機関の予約申し込みについては、「ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に生じた症状の診療にかかる医療機関について」のページをご確認ください。

※予防接種後に生じた健康被害に関する救済制度については、こちらのページをご確認ください。

13歳以上16歳未満のお子様の保護者の同伴について

※16歳以上の方については、保護者の同伴及び同意は不要です。

- 保護者の方は、あらかじめ「説明書及び同意書」をよく読んで、裏面の「保護者自署欄」に署名をしてください。

- 「予診票」の保護者自署欄にも署名をしてください。

- 接種当日は、接種を受けるお子様が、1.2.の両方を持参して医療機関にご提出ください※保護者の方は必ず説明書をよく読み、その内容を十分理解した上でお子様の接種について判断してください。同意書と予診票に保護者の署名がない場合、予防接種を受けることはできません。

市外で接種する場合

札幌市に住民票のある方が市外で予防接種を受ける場合は、市外の医療機関で定期予防接種を受ける方へのページをご覧ください。

接種対象者及び保護者の皆様へ

ワクチンの有効性及び安全性等について十分にご理解いただいた上で、接種について判断をしていただきますようお願いいたします。

なお、ワクチンの有効性及び安全性については、厚生労働省作成のリーフレットをご覧いただくとともに、相談窓口もご活用ください。

リーフレット

- 高校1年相当(今年4月1日時点で15歳)の女の子と保護者の方へ(PDF:700KB)(厚生労働省作成_令和7年7月改定)

- 【概要版】小学校6年~高校1年相当の女の子と保護者の方へ大切なお知らせ(PDF:5,889KB)(厚生労働省作成_令和7年2月改訂)

- 【詳細版】小学校6年~高校1年相当の女の子と保護者の方へ大切なお知らせ(PDF:7,202KB)(厚生労働省作成_令和7年2月改訂)

- HPVワクチンの接種を受けた方へ(PDF:2,490KB)(厚生労働省作成_令和4年2月改訂)

HPVワクチン相談窓口

(1)北海道の相談窓口

受付日時:月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時30分まで(祝日、年末年始を除く)

電話:011-206-0359

電話:011-204-5752

(2)厚生労働省の相談窓口(令和7年4月1日から電話番号が変わりました)

受付日時:月曜日から金曜日 午前9時から午後5時まで(祝日、年末年始を除く)

個別勧奨の再開について

そのため、札幌市においても接種対象者への個別通知による積極的な接種勧奨を差し控えておりました。

その後、令和3年11月12日の厚生労働省の検討部会において、最新の知見を踏まえ、改めてHPVワクチンの安全性について特段の懸念が認められないことが確認され、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認められました。

また、安全性評価を引き続き行っていくことや接種後に生じた症状の診療に係る協力医療機関の体制強化等を行うという、今後の対応の方向性も踏まえ、積極的な接種勧奨を差し控えるという当該状態を終了させることが妥当とされたところです。

以上を踏まえ、令和3年11月26日付け厚生労働省通知により、前述の平成25年通知が廃止され、個別勧奨が再開となりました。

【発出】令和3年11月26日_ヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種の今後の対応について(PDF:102KB)

子宮頸がん検診について

HPVの感染を防ぐことで、将来の子宮頸がんを予防できると期待されていますが、ワクチンで防げないHPV感染もあります。子宮頸がんを早期に発見し治療するため、20歳になったら定期的に子宮頸がん検診を受けることが大切です。

子宮頸がん検診をはじめとする「がん検診」の詳細は、札幌市がん検診のページをご覧ください。

医療機関の皆様へ

HPVワクチンの実施医療機関の皆様におかれましては、接種を希望される方へのワクチンの有効性及び安全性についての説明にご配慮いただきますようお願い申し上げます。

また、ワクチン接種後に生じた症状に係る協力医療機関の予約申し込み紹介をする場合には、「ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に生じた症状の診療にかかる医療機関について」のページを御確認ください。

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保健所感染症総合対策課(予防接種担当)

〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目WEST19ビル3階

電話番号:011-211-8189

FAX番号:011-622-5168

Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.

(PDF:1,530KB)

(PDF:1,530KB) (PDF:953KB)

(PDF:953KB) (PDF:696KB)

(PDF:696KB) (PDF:696KB)

(PDF:696KB)