災害に備える(自助・共助) > 企業の防災 > 一斉帰宅抑制

ここから本文です。

一斉帰宅抑制

帰宅は慎重に

大規模な地震が発生した際に大勢の人が一斉に帰宅を始めると、混乱が増幅したり、火災や建物倒壊などに巻き込まれるおそれがあります。

また、道路に群衆があふれたり、渋滞の発生によって緊急車両の通行できなくなるなど、救命・救助活動の妨げになるおそれもあります。

災害発生直後は「むやみに移動を開始しないこと」を基本原則とし、周囲の状況が落ち着き、道路状況などの安全が確認できたら帰宅を検討するなど、一斉帰宅の抑制にご協力ください。

1.二次災害

屋外では建物からの落下物や落雪、走行車両との接触、建物やブロック塀の倒壊など、二次災害に遭う危険性があります。

2.運行停止

大規模な地震が発生した時などは交通機関の運行停止や遅延に伴い、駅周辺に大勢の人が滞留し、集団転倒などにより負傷する可能性があります。

3.大渋滞

多くの人が車両で避難することで渋滞が発生し、緊急車両が通行できなくなるなど、救命救助活動の妨げになるおそれがあります。

従業員は一旦職場に待機

施設の安全が確認できれば、職場に待機するようにし、従業員が職場にとどまれるよう、待機場所や装備などを準備しましょう。

周囲の状況が落ち着き、道路状況などの安全が確認できた後に、帰宅について慎重に検討するようにしましょう。

【待機場所の運営に必要なもの】

毛布、簡易トイレ、床に敷くマット、段ボール、照明、ホワイトボード、飲料水、食料など

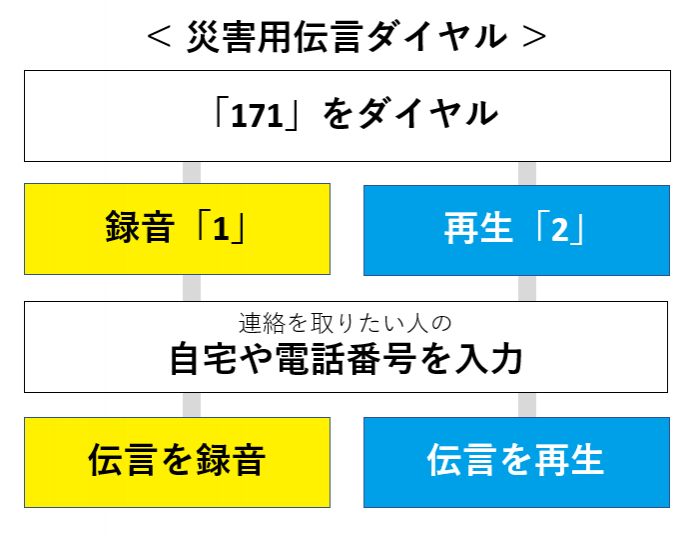

安否確認・情報収集

災害発生時は、電話を使用する人が殺到し、被災地域では電話がつながりにくくなる可能性があります。

職場への連絡手段、家族との安否確認手段等をあらかじめ決めておくことが、災害発生時は重要となります。

<災害時用伝言版(WEB171)>

URL:https://www.ntt-east.co.jp/saigai/web171/

※災害用の連絡方法にはWEB版もあります。

帰宅困難者の発生

【出典:東京都帰宅困難者対策ハンドブック】

平成23年3月11日に発生した東日本大震災では、首都圏においては鉄道の多くが運行を停止するとともに、道路において大規模な渋滞が発生し、バスやタクシーなどの交通機関の運行にも支障が生じました。

その結果、発生時刻が平日の日中であったことと相まって、鉄道などを使って通勤・通学をしている人々の帰宅手順が閉ざされ、首都圏において約515万人(内閣府推計)に及ぶ帰宅困難者が発生しました。

その際、「むやみに移動を開始しないこと」という基本原則が守られなかった実態や、事業者が早期帰宅を促したこと、帰宅困難者を受け入れる施設の不足が明らかとなりました。

札幌市でも、「札幌駅・大通駅周辺地区都市再生安全確保計画」において、大規模地震発生時における帰宅困難者数等の推計を行っており、平日最大で9万6千人の帰宅困難者が発生することが見込まれています。

そのため、札幌市においても「むやみに移動を開始しないこと」という基本原則がとても重要となりますので、災害発生直後は、周囲の状況が落ち着き、道路状況などの安全が確認できたら帰宅を検討するなど、一斉帰宅の抑制にご協力ください。

【札幌市一斉帰宅抑制啓発用リーフレット】

「STOP‼一斉帰宅」(pdf)

参考:平成30年北海道胆振東部地震発生時における帰宅困難者の発生状況

平成30年9月6日3時7分、北海道胆振地方中東部の深さ377kmを震源とするマグニチュードド6.7の地震が発生しました。

札幌市では、この地震により東区において震度6弱を観測したほか、市内の広い範囲でで震度5弱以上の強い揺れに見舞われ、死者2名、負傷者298名もの人的被害が発生するとともに、清田区では液状化現象により多くの住宅に被害が及び、多くの箇所で道路の隆起や陥没、断水などが発生しました。

地震の概要

- 発生:平成30年9月6日(木曜日)3時7分

- 震源:北海道胆振地方中東部、深さ37km、マグニチュード6.7

- 最大震度:震度7(厚真町)

- 人的被害:死者44名、重症者51名、中等症者8名、軽症者726名

- 住家被害:全壊491棟、半壊1,181等、一部損壊47,108等

(令和3年9月6日現在)

公共交通機関の運行停止状況

- JR:全線運休(9月7日から順次運行再開)

- 地下鉄:全線運休(9月7日運転再開)

- 路面電車:全線運休(9月7日運転再開)

- バス:全線運休(9月7日から順次運行再開)

- 航空機(新千歳空港):国内線・国外線全便欠航(9月7日から順次運行再開)

【北海道胆振東部地震の際の札幌駅前通地下歩行空間の様子】

帰宅困難者の発生及び一時滞在施設の開設

公共交通機関の運休や航空機の欠航、停電に伴う宿泊施設の利用不可等に伴い、札幌駅や大通駅周辺を中心に旅行者(外国人を含む)などの帰宅困難者が発生しました。

これに伴い、6施設を一時滞在施設として開設しました。

【北海道胆振東部地震の際の市民交流プラザの様子】

このページについてのお問い合わせ

Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.