ホーム > 健康・福祉・子育て > 食の安全・食育 > 食の安全情報 > 覚えて防ごう!食中毒の基礎知識 > ノロウイルスによる食中毒

ここから本文です。

ノロウイルスによる食中毒

ノロウイルスは、手指や食品を介し、口から人の体内に入り、嘔吐、下痢等の症状を起こすウイルスです。

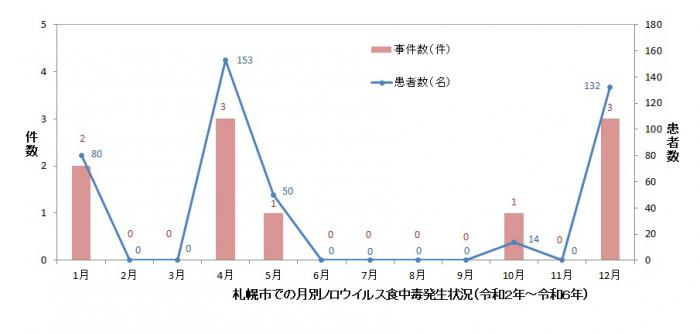

ノロウイルスによる食中毒は、特に11月から3月の冬季に多く発生し、そのほとんどが調理従事者を介した食品の汚染が原因と考えられます。

食中毒を予防するため、食品取扱事業者の方はもとより、ご家庭でも「手洗いの徹底」などの対策を心がけましょう。

ノロウイルスは、一般的なアルコールでは消毒効果が低いため、注意が必要です。

ノロウイルスは、食品を介して感染する「食中毒」としてだけでなく、人から人へと感染する「感染症」の側面からも注意が必要です。ノロウイルス等による感染性胃腸炎に関する情報は、以下のページをご覧ください。

ノロウイルスの基礎知識

主な症状

感染してから24時間~48時間(平均36時間)後に、吐き気、おう吐、腹痛、下痢(水のような下痢)、発熱(38℃以下)などの症状が現れます。

- 通常1~3日程度で症状はなくなりますが、抵抗力の弱い子どもや高齢者の方などでは、重症化することがあります。

- 症状が治まった後も、1週間から長いときは1か月程度、便の中にウイルスを排泄することがあります。

特徴

- 感染力が非常に強く、少ないウイルス量(100個以下)でも感染し、発症します。

(通常の食中毒菌は、数十万から数百万個で発症)

※感染者の便やおう吐物には大量のウイルスが含まれ、例えば便の場合1g当たり数億個と言われています。単純計算すると、0.1gの便で数百万人もの感染を起こすことが可能ということになります!! - 二枚貝の内臓(中腸腺)に蓄積することがあります。

- 人の腸の中でのみ増殖し、食品中で増えることはありません。

- 他の細菌などに比べて熱や薬剤への抵抗力が高く、アルコール消毒などでは効果が期待できません。

感染経路

ノロウイルスの主な感染経路は、次の3つに分類されます。

経路1:食品から人へ【食中毒】

ノロウイルスに汚染された二枚貝を生で、あるいは十分に加熱しないで食べることにより感染することがあります。

経路2:人から食品を介して人へ【食中毒】

ノロウイルスに感染した人が、手をよく洗わずに調理をすることで、手や調理器具から食品にウイルスが移り、この食品を食べた人が感染することがあります。近年、このような二次汚染が原因の食中毒が増えています。

経路3:人から人へ【感染症】

ノロウイルスに感染した人の便やおう吐物が手につき、ドアノブやタオルなどを介して感染することがあります。

また、おう吐物などで汚染された場所を十分に消毒しないと、残ったウイルスが空気中に飛散し、感染することがあります。

ノロウイルスの予防方法

しっかり「手洗い」!

十分な時間(30秒以上)をかけて手を洗いましょう。

- 特に「調理前」「食事前」「トイレの後」などは、しっかり洗いましょう。二度洗いも効果的です。

- 手洗いの後に使用するタオル等は、清潔なものを使用しましょう。

- 正しい手の洗い方など、詳しくは、≪基本は「手洗い」!≫をご覧ください。

しっかり「加熱」!

食材は、中心部まで十分に加熱しましょう。(目安は85℃~90℃で90秒間以上です。)

- ノロウイルスは、湯通し程度の加熱では死滅しません。

- ノロウイルスによる汚染は、食材の鮮度とは関係ありません。「新鮮だから安全」は間違いです。

しっかり「消毒」!

調理器具は、十分に洗浄した後、熱湯(85℃1分間以上)や塩素系漂白剤(塩素濃度200ppmの次亜塩素酸ナトリウム液)、亜塩素酸水(遊離塩素濃度25ppm)で消毒しましょう。

- ノロウイルスに対しては、アルコールや逆性石けんは、効果が期待できません。

- 塩素系漂白剤を用いた消毒液の作成方法や消毒方法については、≪調理器具などの消毒の仕方≫(PDF:113KB)をご覧ください。

- 塩素系漂白剤を用いた消毒液は時間が経つと効果が減っていきます。使用する直前に作り、早めに使い切るようにしましょう。

- 消毒液を保管しなければならない場合は、誤って飲むことがないように、消毒液の入った容器に「消毒液」と明記して保管しましょう。

感染の拡大防止について

ノロウイルスによる感染を広げないため、下痢やおう吐物の処理などについて、十分に気をつけましょう。

- 便やおう吐物を処理するときは、使い捨てのマスクと手袋を着用しましょう。

また、処理した後は、よく手を洗い、うがいをしましょう。 - 便やおう吐物に汚染された場所は、塩素系漂白剤、亜塩素酸水による消毒を徹底しましょう。

- ドアノブ、蛇口、手すり、子どものおもちゃなど、感染した人が「手を触れるところ」にもウイルスが付着する可能性があります。消毒液を染み込ませたペーパータオル等で消毒しましょう。

- 下痢などの症状がある人は、一番最後にお風呂に入るか、シャワーのみにしましょう。

嘔吐物の処理方法等については、消毒液の作製方法/おう吐物の処理方法(pdf)をご覧ください。

食品を取り扱う営業者の方へ

- 調理器具はもとより、トイレやドアノブ、水道の蛇口など、多数の人が触れる場所は、洗浄・消毒を徹底してください。

※熱湯(85℃1分間以上)、次亜塩素酸ナトリウム(塩素濃度200ppm)、亜塩素酸水(遊離塩素濃度25ppm)による消毒が有効です。 - 下痢や吐き気などの症状がある人は、食品を直接取り扱う作業に従事させないでください。

また、下痢などの症状がなくなっても1週間から1か月程度ウイルスの排泄が続くことがあるので注意が必要です。(ノロウイルスに感染していると診断された場合は、リアルタイムPCR法等高感度の検便を実施し、ノロウイルスを保有していないことが確認されるまでの間は、調理作業は控えることが望ましいです。) - ノロウイルスの遺伝子型によっては、迅速診断検査キットの検出感度が必ずしも十分ではなく、検体の状態により陰性と判定されることがあると報告されていますので、検査結果の解釈にあたって注意が必要です。

- ノロウイルスに感染していても、症状が出ない場合があります。常日頃から「手洗い」などの予防対策を徹底しましょう。

相談窓口

食中毒については、札幌市保健所食の安全推進課、広域食品監視センター又は各区保健センター健康・子ども課にご相談ください。

関連リンク

- ノロウイルスに関する情報(厚生労働省のページ)

- 食品衛生ニュースキッチンメール(札幌市パンフレット)

- 感染性胃腸炎(ノロウイルス感染症など)の予防と知識(感染症総合対策課のページ)

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページについてのお問い合わせ

こちらのフォームは掲載内容に関するお問合せにご利用ください(対応・回答は開庁日のみとさせていただきます。)。

食中毒の発生や不良食品に関する個別のご相談は直接相談窓口までお願いいたします。

Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.