ホーム > 観光・産業・ビジネス > 建築・測量・道路 > 建築物・建築確認 > 建築確認・検査・許可・認定 > 建築確認・検査 > がけ附近における建築に関する制限について

ここから本文です。

がけ附近における建築に関する制限について

札幌市では、がけ附近に計画することを理由とした建築基準法に基づく独自の制限(いわゆる「がけ条例」)を定めておりません。

また、建築物をがけ崩れなどの災害から守るため、建築基準法第19条第4項に基づく指導を行うため、「札幌市がけ附近における建築物の建築に関する指導要綱(以下、「旧がけ地要綱」という。)」を定めておりましたが、令和5年(2023年)5月31日をもって廃止しました。

ただし、建築基準法第19条(敷地の衛生及び安全)第4項において敷地内の安全性は確保されなければならないため、建築物を設計する建築士が安全性を担保するために、旧がけ地要綱を参考にすることも考えられます。

※旧がけ地要綱の廃止については、「がけ附近における建築について」(開発指導課ホームページ)をご確認ください。

※建築物とがけの間に一定の距離を確保する必要があるかどうか等は設計者判断となりますのでご留意ください。

※土砂災害特別警戒区域や宅地造成及び特定盛土等規制法などは、別途適法性の確認が必要です。

旧がけ地要綱の内容

定義

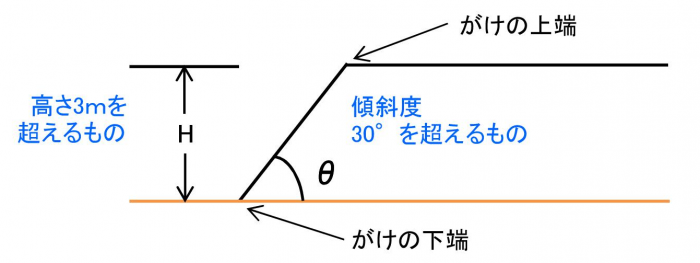

「がけ」とは

斜面が水平面に対し30°を超える角度をなす傾斜地で、かつ、その高さ(下端から上端までの垂直距離)が3mを超えるものをいいます。(下図参照)

また、「がけ」は人工がけと自然がけに分けられます。

人工がけ

開発行為や宅地造成等規制法の許可、道路整備事業、河川改修事業等による擁壁や法面保護コンクリート工、緑化工等

自然がけ

人工がけ以外のもの

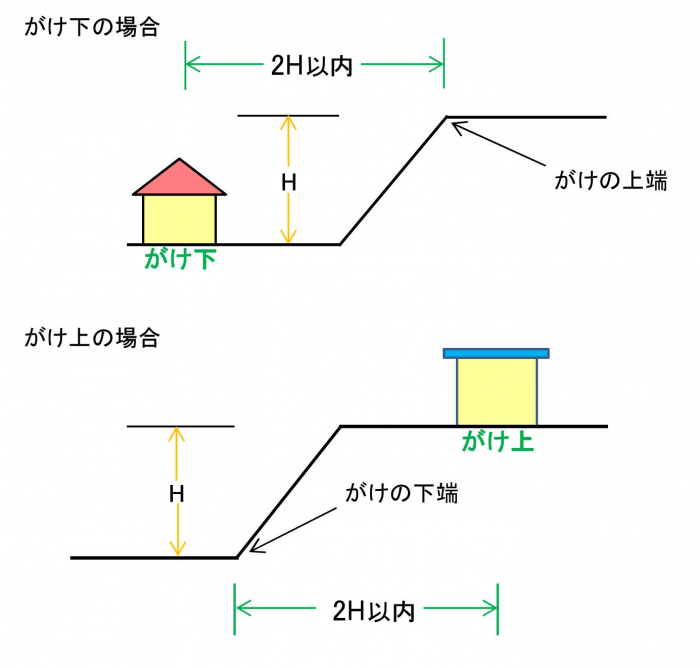

「がけ附近」とは

がけ下に建築をする場合はがけの上端から、がけ上に建築をする場合はがけの下端から、がけの高さの2倍以内の水平距離を有する範囲(以下、「がけ地要綱による範囲」という。)をいいます(下図参照)。

このがけ地要綱による範囲に建築物が入る場合にがけ地要綱に該当します。

がけ附近に建築物を建築する場合の内容

がけ下の土地に建築物を建築する場合

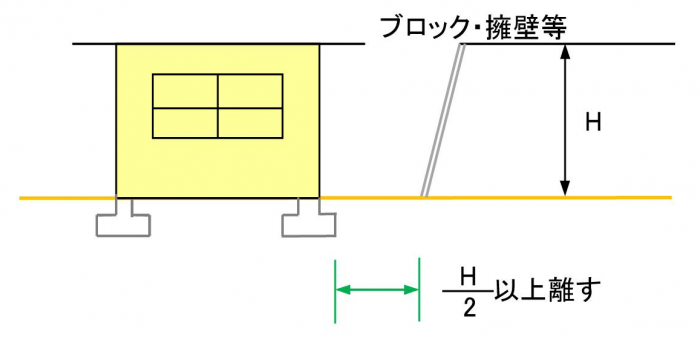

人工がけの場合

がけの下端から建築物の基礎端部までがけの高さの半分(H/2)以上離す。

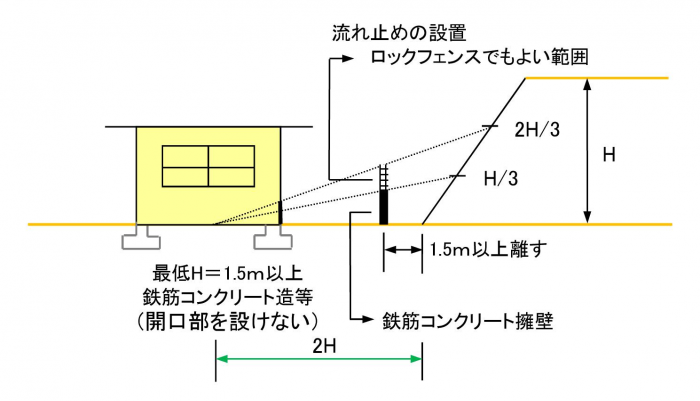

自然がけの場合

建築物外壁を鉄筋コンクリート造等の堅牢化(最低高1.5m)とし、かつ窓等の開口部を設けない構造にする、または建築物とがけの間に流れ止めを設置する(がけの下端部からがけの高さの2倍の位置より高さの2H/3とH/3の位置から結んだ線で下部をコンクリート造、上部をロックフェンスとする)。

がけ上の土地に建築物を建築する場合

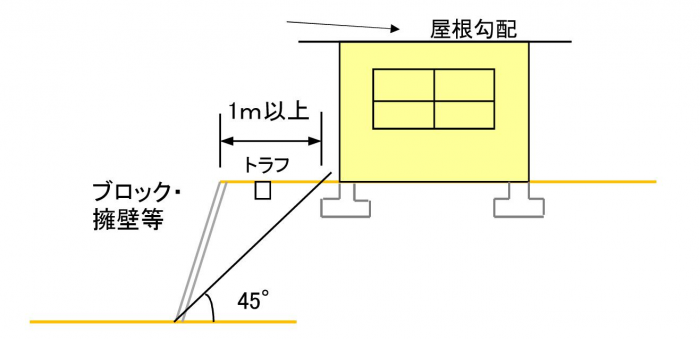

人工がけの場合

- 建築物の基礎(布基礎、杭等)を、水平面に対して45°の線より深くすること

- がけの上端より建築物の基礎端部まで1m以上離すこと

- がけ面に屋根勾配を向けないこと

- がけに影響を及ぼさない排水形態とすること(排水施設の設置等)

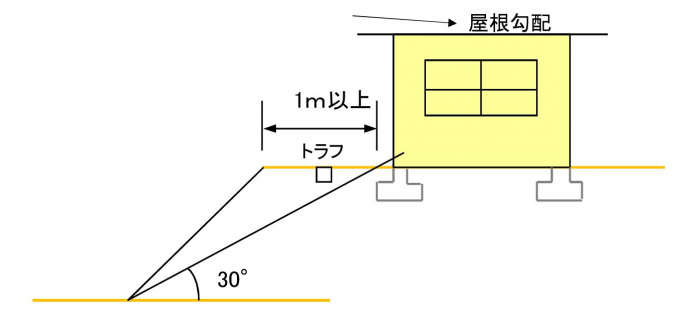

自然がけの場合

- 建築物の基礎(布基礎、杭等)を、水平面に対して30°の線より深くすること

- がけの上端より建築物の基礎端部まで1m以上離すこと

- がけ面に屋根勾配を向けないこと

- がけに影響を及ぼさない排水形態とすること(排水施設の設置等)

このページについてのお問い合わせ

Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.