脳と体の健康を守る!認知症・生活習慣病のリスクを減らす「MIND食」

「イベント続きで暴飲暴食が続いてしまって…。」「忙しくて食事バランスは気にしていられない。」実は、こうした食生活の偏りは、将来の生活習慣病や認知症のリスクを高めてしまう可能性があります。

そんな時、日々の食事を整えるコツが「マインド(MIND)食」です。

マインド食とは、地中海食※1と高血圧予防のDASH食※2を組み合わせた食事法で、“認知症の発症リスクを最大で50%以上も下げる可能性がある”として注目されています。

マインド食では、具体的に以下のような食品の摂取が推奨されています。

★摂取すべき食品

・緑黄色野菜・その他の野菜・ナッツ類・ベリー類・豆類・全粒穀物・魚・鶏肉・オリーブオイル(主要な油として)

★控えるべき食品

・赤身肉、肉加工品・チーズ・バター、マーガリン・菓子類・菓子パン・ファストフード、揚げ物

完璧を目指す必要はありません。「ご飯を玄米に替える。」や「調理油をオリーブオイルにする。」など、少しの工夫から始めるだけでも効果が期待できます。日々の食事に良質な油や野菜を意識して取り入れることが、将来の健康を守る確かな一歩となります。

以下のリンクに具体的なおすすめレシピもご紹介♪

今日できることから、さっそく始めてみませんか?

※かかりつけ医師から食事の指示が出ている方は、医師や管理栄養士にご相談ください。

※1 地中海食…地中海沿岸地域の伝統的な食生活を基にした、健康的でバランスの取れた食事スタイルです。野菜・果物・魚介類・オリーブオイルを中心に構成され、生活習慣病の予防につながるとされています。

※2 DASH食…「高血圧を防ぐ食事法(Dietary Approaches to Stop Hypertension)」の略で、塩分を控えつつ、ミネラルや食物繊維を豊富に摂ることで血圧を下げることを目的とした食事スタイルです。アメリカで開発され、日本でも高血圧予防に推奨されています。

参考情報(レシピ掲載)

【管理栄養士監修】マグロの地中海風サラダのレシピ(外部サイト)

睡眠の質を上げる4つの方法<その3> アクティブスリープ指導士・フリーアナウンサー 佐藤麻美さんからのメッセージコラム

札幌市と連携してウェルネスの推進に取り組む株式会社SHAREを通じて、フリーアナウンサーの佐藤麻美さんからメッセージコラムが届きました!

こんにちは、フリーアナウンサーの佐藤麻美です。

前2回では睡眠の質を高める方法として、ベッドを睡眠の場と記憶させること、眠くないうちにベッドに入らないことをお伝えしました。今回は3つめのポイントである起床時間の整え方についてお話しします。

★その3:起床時間をそろえる★

私たちの脳は、朝の光を浴びてから約16時間後に眠気がおとずれる仕組みを持っています。つまり、起きる時間を一定にすると自然と寝つく時間も整い、睡眠の質が高まります。私たちを起こしてくれるのが「コルチゾール」というホルモンなのですが、実は子どもが朝起きにくいのは、活発な性ホルモンがコルチゾールの働きを阻害してしまうためなのです。これは8歳~20代前半まで続き、中でもピークは10歳~15歳。我が家の中1長男も起きないわけです(笑)

ただし、改善の余地はあります。コルチゾールは言語に反応する特性があり、起きたい時間を言葉にすると、その3時間前から分泌が始まります。寝る前に起床時間を3回唱えると目覚めが良くなるというデータもあり、2週間ほど続けると効果が出やすくなります。

さらに、夜中に目が覚めても時計を見ないことも重要。時刻を認識すると、脳がその時間に反応し、翌日以降も同じ時間に目覚めやすくなります。目が覚めた時こそ、起きたい時間を静かに言語化する習慣をつけてみてください。

睡眠の質を上げる4つの方法<その2> アクティブスリープ指導士・フリーアナウンサー 佐藤麻美さんからのメッセージコラム

札幌市と連携してウェルネスの推進に取り組む株式会社SHAREを通じて、フリーアナウンサーの佐藤麻美さんからメッセージコラムが届きました!

こんにちは、フリーアナウンサーの佐藤麻美です。

アクティブスリープ指導士の資格を取得して以来、「眠り」に対する考え方がすっきり整理されました。眠りは誰もが毎日行う大切な行為ですが、正しい知識がないまま誤解されていることも多くあります。このコラムでは、“睡眠の質を上げる4つの方法”を、ひとつずつお伝えしていきます。

★その2:眠くないうちにベッドに入らない

初回でご紹介したのは「ベッドは“眠るための場所”と脳に記憶させること」。ベッドの上でスマホを見たり、テレビを見たりしていると、脳が「ベッド=起きている場所」と認識してしまい、結果的に寝つきが悪くなります。眠るための環境を整えることが、質の良い睡眠の第一歩です。

今回ご紹介する二つ目の方法は「眠くないうちにベッドに入らないこと」。眠気を感じる前にベッドに入ると、寝つけずに考え事をしてしまい、結果的に睡眠の質を下げる原因になります。理想はベッドに入ったらす?っと入眠する。そのためには、自分の「眠りのサイン」を見つけることが大切です。あくびが出る、まぶたが重くなるなどが一般的なサインですが、これは人によって様々。私の場合、「一刻も早く横になりたい」です(笑)

自分の“眠りのタイミング”を知ることで、スムーズに入眠できます。大切なのは、ベッドで眠っていない余分な時間を削ぎ落とすこと。そのためには、眠くなったらベッドに入る、目が覚めたらベッドを出る、という本能に従う行動が大切なのです。

次回は「睡眠の質を上げる方法」その3をご紹介します。

質の良い睡眠で体を整え、パフォーマンスアップを目指しましょう!

「睡眠」の質、高めませんか。

睡眠の質は、インフルエンザや新型コロナなどの感染症対策に重要です。

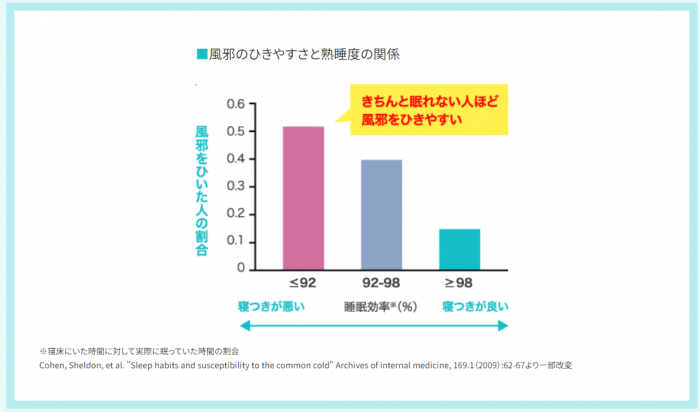

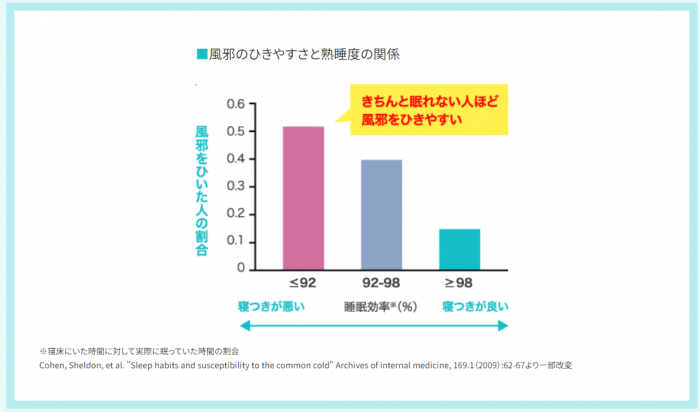

きちんと眠れていない人ほど風邪を引きやすいことが過去の研究から明らかになっています。

免疫力を高める方法の一つとして、「睡眠」が重要だと言われています。

睡眠には、「時間」と「質」という2つの要素があります。

「時間」は一般的に6~8時間とることが適切です。

厚生労働省では一日の睡眠時間を少なくとも6時間以上確保することを推奨しています。

また、次の3つに気をつけ、睡眠の「質」を改善しましょう!

- 朝起きたら太陽の光を浴びる・・・太陽の光を浴びると体内時計が整いますよ!

- 入浴は就寝の2~3時間前・・・就寝直前の入浴は、覚醒してしまう可能性があります。2~3時間前の入浴が寝つきがよくなりますよ!

- 就寝前のパソコン・スマートフォンは避けましょう・・・夜に強い光を浴びると体内時計が崩れてしまう原因になります。

睡眠不足は免疫力が落ちてしまうため、規則正しい生活としっかりとした睡眠で免疫力を高めることで健康な毎日を過ごしましょう!

睡眠の質を上げる4つの方法<その1> アクティブスリープ指導士・フリーアナウンサー 佐藤麻美さんからのメッセージコラム

札幌市と連携してウェルネスの推進に取り組む株式会社SHAREを通じて、フリーアナウンサーの佐藤麻美さんからメッセージコラムが届きました!

こんにちは。佐藤麻美です。

突然ですが、今朝はスッキリ目覚めましたか?自信を持って「快調!」と言える人は意外と少ないものです。私たちは睡眠について学ぶ機会がほとんどなく、自己流で誤った眠り方をしている人も多いのです。

「アクティブスリープ」とは、自分の生活に合った睡眠を“積極的に作る”考え方のこと。睡眠は単なる休息ではなく、脳が明日の自分を成長させるための“能動的な活動”でもあります。

「眠り」を自分の味方にするために、今回から「睡眠の質を上げる4つの方法」をお伝えします。

★その1:ベッドは睡眠をとる場所だと記憶させる

私たちの脳には、「場所と行為をセットで記憶する」という仕組みがあります。ベッドで睡眠以外のことをすると、私たちの脳は眠りのスイッチが入りにくくなります。寝る前にスマホを見たりテレビを観たりすると「ベッド=覚醒」と認識してしまうのです。かつては私もベッドで携帯をチェックしていましたが、今はキッチンに充電器を置き、最終チェックをしてから寝室に向かっています。

「ベッドでは睡眠以外のことはしない」そうすることで「ベッド=睡眠」の記憶が作られます。今夜から是非試してみて下さい。

次回は「睡眠の質を上げる4つの方法」その2をお届けします。

今夜から、“眠りで自分を整える”意識を始めてみましょう。

第1回に引き続き、年代別のおすすめの低負荷運動をご紹介します。

第2回は、体力や筋力の衰えを感じやすく、肩こりや腰痛、疲れやすさが気になる40~50代におすすめの運動です。ここで大切なのは「無理をしない」「整える」運動習慣をつくること。日常に取り入れやすい低負荷運動で、体と心をリフレッシュしましょう。

○ラジオ体操

朝や昼に3分程度の体操を行います。全身を大きく動かすことで血流が促進され、関節の柔軟性維持にも効果的です。動きをていねいに行うことがポイント。

○チェアエクササイズ

椅子に座って、かかと上げや膝上げを10回程度行います。デスクワークの合間にもでき、下半身の衰え予防につながります。背もたれに寄りかからず、腹筋を意識して行うことがポイントです。

○マインドフルネスウォーキング(呼吸法+瞑想ウォーク)

自然の中を深い呼吸とともに10~20分歩きましょう。足裏の感覚や空気の心地よさに意識を向け、感じることで、自律神経を整える効果があります。スマホや音楽を使わず、五感を研ぎ澄ませることがポイントです。

○肩甲骨ストレッチ

肩回しや肩甲骨の開閉を1日数回行います。首や肩のこりを和らげ、姿勢改善にも有効です。呼吸を止めず、反動をつけないことがポイントです。

○やさしいヨガ

太陽礼拝など流れるような動きをゆっくり行う初心者向けヨガを呼吸と動きを合わせて10分程度。体幹を鍛えつつ心を落ち着ける効果も期待できます。

40~50代は、運動は「やれば体が軽くなる」と実感しやすい年代。週2~3回でも続けることが、未来の健康への一番の近道です。

未来の健康は“今”の習慣から、低負荷運動で無理なくスタート!【第1回】

低負荷運動とは、筋肉や関節に負担をかけずに続けられる、やさしい運動のこと。ウォーキング、ストレッチ、スロージョギングなど、自宅や通勤途中に無理なく取り入れられるのが魅力です。

今回のコラムでは、全3回にわたり、年代別におすすめの運動方法をご紹介していきます。

第1回は、働き盛り・子育て世代の30代がテーマです。日々忙しく過ごす中で、自分の健康は後回しになりがち。でも、将来のための“体力貯金”は今から始めるのが最適です。

そんな30代におすすめの低負荷運動の中から、今回は二つの運動をご紹介します。

○1日10分のストレッチ

朝起きたときや寝る前に、全身をゆっくり5~10分かけてゆっくり伸ばしましょう。特に首・肩・腰回りがおすすめです。注意点は、反動をつけず、痛気持ちいい範囲で止めることと、呼吸を止めないこと。ストレッチは肩こり・腰痛の予防のほか、リラックス効果にもつながります。毎日継続して行いましょう。

○気分転換を兼ねたスロージョギング

歩く速度と同じくらいのペースで走るのがスロージョギングです。週2~3回、15~20分程度行いましょう。注意点は、呼吸が苦しくないペースで行うこと。最初は、1分走って2分歩くなど、交互に行っても問題ありません。スロージョギングは関節への負担が少なく、代謝アップや姿勢改善、ストレス軽減といった効果が期待できます。

運動は“頑張る”のではなく“続ける”ことが大切。まずはできることから、未来の自分のために始めてみませんか?

栄養が偏りがちな夏、意識して鉄分の摂取を。

夏は食欲が落ち、栄養が偏りがち。

そんな夏、特に女性や成長期の子ども、運動をしている方が意識して摂りたい栄養素が鉄分です。

鉄分は、体内で酸素を運ぶ大切なミネラル。不足すると、疲れやすい、めまいがする、集中力が落ちる…といった不調の原因に。

そんなときにおすすめなのが、管理栄養士監修の「アサリ缶と豆乳の韓国風冷そうめん」です。

このレシピは、1人前で鉄分(11.4mg)が摂れ、1日分の鉄推奨量をクリアすることができるのが特長。冷たくて食べやすく、夏バテやだるさが気になる方にもぴったりです。

鉄には、肉や魚介類に多く含まれ、吸収率が高い「ヘム鉄」と、植物性食品に多く含まれ、ビタミンCと一緒にとることで吸収率が高まる「非ヘム鉄」の2種類があります。

このレシピでは、アサリに含まれるヘム鉄と、豆乳や野菜などに含まれる非ヘム鉄をバランスよく組み合わせています。さらに、ビタミンCを含むトマトや豆苗などを添えることで吸収率もアップ。

“食べること”が、健康づくりの第一歩。

気軽に作れるレシピで、今日から始めてみませんか?

レシピの詳細は以下、参考情報からご確認ください。

おやつは健康に悪いと思いがちですが、そんなことはありません。

例えばチョコレートは健康に良い側面もあるのです。チョコレートに含まれるカカオポリフェノールには、さまざまな健康効果が報告されています。

平成26年には、愛知県蒲郡市、愛知学院大学、株式会社 明治により日本初となるチョコレート摂取の大規模研究「チョコレート摂取による健康機能に関する実証研究」も行われました。その実験では、カカオポリフェノールが血圧低下を促すことやHDLコレステロールを上昇することなどが実証されました。

また、チョコレートには、カカオプロテインという難消化性のプロテインも含有されています。このカカオプロテインは研究の結果、排便回数の増加・便色の改善・便量の増加・腸内フローラの変化など、さまざまな健康効果が期待できることがわかりました。カカオポリフェノールやカカオプロテインは、高カカオチョコレートにたくさん含まれています。

チョコレートのおやつから健康を考えてみてはいかがですか。

ページの先頭へ戻る

◆血めぐりをよくして、心もからだも健康に◆

血液の循環は、体の健康を担っている重要な生命維持システムであり、循環の滞りが、肩こりや冷えなど種々の不調に関連しているといわれています。

新しい生活様式の中、今までとは異なるストレスや疲れを感じるようになったと同時に、心と身体をより健康的に保つことへの関心が高まってきました。

入浴剤を上手に活用する、首などを温める事で血液の循環をよくするなど、毎日のくらしの中でできる、健康につながる血めぐり改善をしましょう!

提供:花王グループカスタマーマーケティング株式会社

ページの先頭へ戻る

~生活習慣病には野菜が大事!~

野菜には、ビタミンやミネラル、食物繊維が豊富に含まれます。

「血糖値の上昇を穏やかにする」、 「コレステロールの吸収を抑える」といった働きが期待できるので、生活習慣病予防にとても効果的です。

皆さんは、野菜料理を1日に何皿食べていますか?

20歳以上の1日あたりの野菜摂取目標量は350g以上で、野菜のおかず5皿程度に相当します。札幌市民(20歳以上)が1日に食べている野菜の量※は、平均284gでした。目標の350gまではあと約70g。野菜のおかず1皿程度です。

寒くなってきたこの季節には、温かいかぼちゃスープもおすすめです。いつもの食事に野菜のおかずをもう1皿プラスして、より健康的に、食卓を豊かにしてみませんか?

※令和4年「札幌市健康・栄養調査」より

かぼちゃのカレースープ 作り方はこちら(PDF:1,224KB)

(レシピ提供) (レシピ提供)

札幌市食生活改善推進員協議会

※札幌市が育成支援している食育のボラ

ンティア団体。

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.

|

(レシピ提供)

(レシピ提供)