ホーム > 健康・福祉・子育て > 生活衛生 > 衛生研究所 > 札幌市における主な感染症の発生動向 > 小児定点疾患(定点あたり報告数、各区別報告数)

ここから本文です。

小児科定点感染症(定点あたり報告数、各区別報告数)

最新週:2026年第7週(2月9日~2月15日)

咽頭結膜熱・A群溶血性レンサ球菌咽頭炎・感染性胃腸炎・水痘・手足口病

伝染性紅斑・突発性発しん・ヘルパンギーナ・流行性耳下腺炎・RSウイルス感染症

※各小児科疾患ページのコメントは過去の年齢別患者報告割合のデータ等をもとに作成しています。

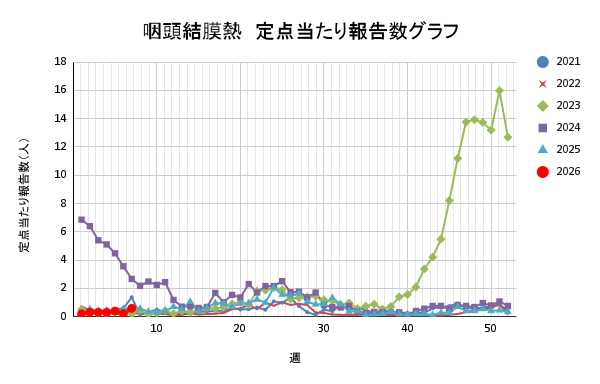

咽頭結膜熱

咽頭結膜熱は、発熱、咽頭炎、眼症状を主症状とする感染症で、数種の血清型(2型・3型・4型・7型など)のアデノウイルスの感染により発症します。主な感染経路は、飛沫感染や接触感染で、プールを介して感染する場合は、ウイルスが含まれる水が結膜に入ることにより感染します。長期に渡り、便中にウイルスを排出し続けるため、夏にプールなどを介して感染が広がることもあります。札幌市においては年間を通して患者報告がありますが、夏季(6~8月頃)または冬季(10月~1月頃)に患者報告数が増加する年があります。感染力が強いウイルスですが、現在のところ実用化されたワクチンがないため、予防には、感染者との密接な接触を避けること、流行時のうがいと手洗いの励行が大切です。

2026年:報告数(PDF:43KB)・定点当たり報告数(PDF:43KB)・CSVデータ

2025年:報告数(PDF:46KB)・定点当たり報告数(PDF:48KB)・CSVデータ

咽頭結膜熱(札幌市保健所)・咽頭結膜熱(国立健康危機管理研究機構)

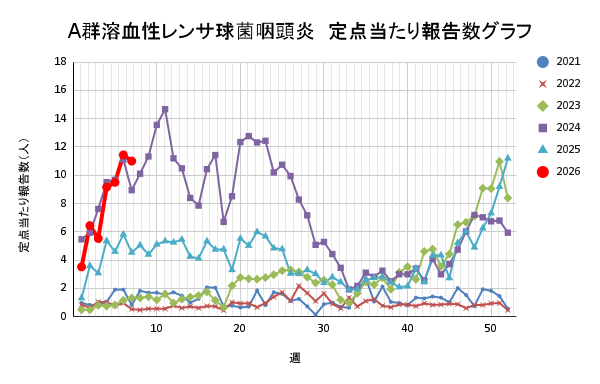

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

急性咽頭炎の大部分はウイルスが原因ですが、一部細菌が原因となるものがあります。この細菌性咽頭炎の多くは、A群溶血性レンサ球菌によるものです。急な発熱、咽頭痛、頭痛、腹痛、苺舌などの症状が起こります。報告される患者の年齢は5歳が最も多く、3歳から8歳までで約75%を占めます。主要な感染経路は、患者を介して、細菌を多く含む分泌物や飛沫を取り込むことで、学校や家庭などが感染の場となります。札幌市では、夏休み・冬休み期間中に患者報告数が減る傾向にあります。予防には、患者との接触を避けることが大切です。また、手洗いの励行により、手を介して細菌を取り込まないようにすることも大切です。

2026年:報告数(PDF:44KB)・定点当たり報告数(PDF:44KB)・CSV

2025年:報告数(PDF:49KB)・定点当たり報告数(PDF:49KB)・CSV

溶血性レンサ球菌(溶連菌)感染症(札幌市保健所)・A群溶血性レンサ球菌咽頭炎とは(国立健康危機管理研究機構)

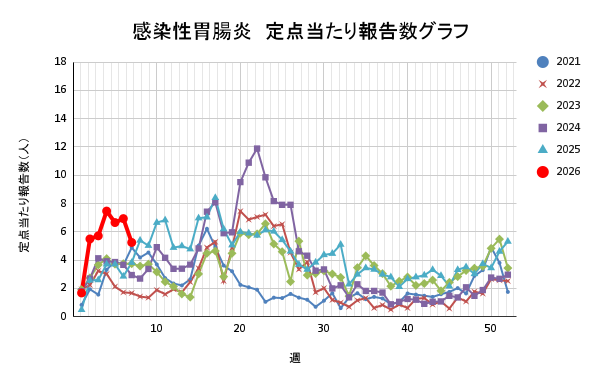

感染性胃腸炎

感染性胃腸炎は、ノロウイルスやロタウイルスといったウイルス、細菌、寄生虫など多くの原因による症候群で、例年11月頃から流行する傾向がありますが、近年は春先から初夏にもピークを形成することが多くなっています。秋から冬はノロウイルス、冬から春は、ロタウイルスを原因とする感染性胃腸炎が多い傾向にあります。感染性胃腸炎の原因の一つであるノロウイルスは、手指や食品などを介して経口で感染し、ヒトの腸管で増殖し、おう吐・下痢・腹痛などを起こします。このウイルスは、感染しても症状がでない場合(不顕性感染)があること、症状が消失しても、数日間は患者の便中にウイルスが排出されることがあることから、2次感染にも注意が必要です。

排便後と調理や食事の前に十分な手洗いを励行するなど、日頃から感染予防を心がけましょう。

2026年:報告数(PDF:42KB)・定点当たり報告数(PDF:44KB)・CSV

2025年:報告数(PDF:45KB)・定点当たり報告数(PDF:48KB)・CSV

感染性胃腸炎(札幌市保健所)・ノロウイルスに関するQ&A(厚生労働省)

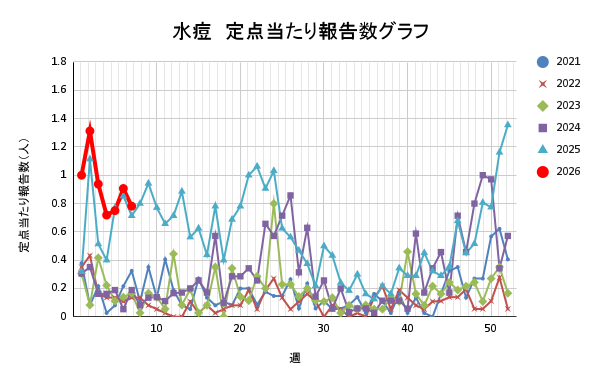

水痘

水痘は、水痘帯状疱疹ウイルスの感染により発症する疾患です。主な感染経路は、患者ののどなどの分泌物による空気感染や、水疱病変部に触れた手指などからウイルスを取り込む接触感染です。ウイルスが気道粘膜などから侵入後、約2週間の潜伏期間を経て、発疹・倦怠感・発熱などの症状が現れます。健康小児における予後は、一般的に良好ですが、成人や免疫抑制状態にある患者は、合併症や重症化のリスクが高く、注意が必要です。感染予防には、患者との接触を避けることが大切です。しかし、発疹がでる1~2日前から感染することや、ウイルスの感染力が強いことから、ワクチンの接種により免疫を獲得しておくことが重要です。

2026年:報告数(PDF:41KB)・定点当たり報告数(PDF:42KB)・CSV

2025年:報告数(PDF:43KB)・定点当たり報告数(PDF:47KB)・CSV

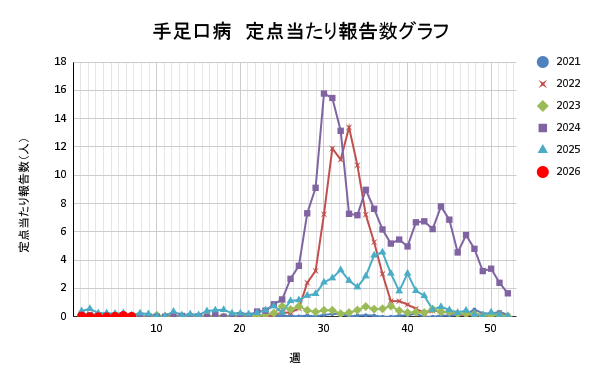

手足口病

手足口病は、口腔粘膜や手や足に、水疱性発疹が出現することを特徴とする感染症で、コクサッキーウイルスA6・A10・A16、エンテロウイルス71などのエンテロウイルスの感染により発症します。主な感染経路は、飛沫感染・接触感染・糞口感染(便の中に排泄されたウイルスが口に入ることによる感染)で、3~4日の潜伏期間を経て、発症します。札幌市においては、主に夏季を中心に6月中旬~11月中旬にかけて患者報告が増加する傾向にあり、流行の程度は年毎に異なります。患者報告は乳幼児が多く、1~2歳と3~5歳までの患者報告が、それぞれ報告の40%を占めています。感染力が強いウイルスですが、現在のところ実用化されたワクチンがないため、予防には、流行時のうがいと手洗いの励行が重要です。さらに、この疾患では、主な症状が消失した後も長く糞便中にウイルスが排泄されることがあることから、患者のおむつなどを取り扱った際は注意しましょう。手足口病はウイルスが感染していても症状がでないこと(不顕性感染)も多く、また、症状が治まってからも長期に渡り便中にウイルスが排出される疾患です。外出後の手洗いとうがいの励行や、排便後の手洗いなど、日常から感染予防を心がけましょう。

2026年:報告数(PDF:41KB)・定点当たり報告数(PDF:42KB)・CSV

2025年:報告数(PDF:43KB)・定点当たり報告数(PDF:47KB)・CSV

手足口病(札幌市保健所)・手足口病とは(国立研究危機管理研究機構)

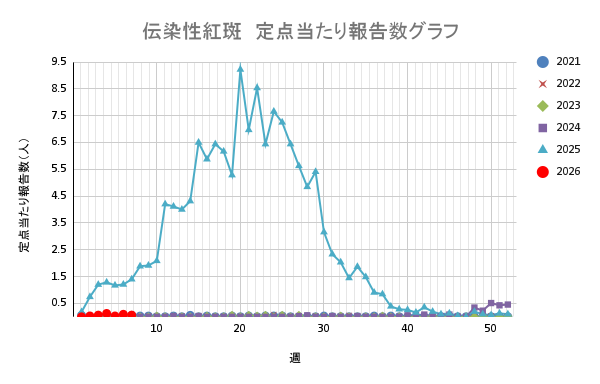

伝染性紅斑

伝染性紅斑は、感染から10~20日後に、頬に蝶翼状の紅斑が出現することを特徴とする流行性発疹性疾患で、ヒトパルボウイルスB19の感染により発症します。主な感染経路は、気道からウイルスを取り込むことで、ウイルスは赤芽球前駆細胞などに感染し、骨髄中で増殖します。ウイルス排出期には、軽い発熱などの症状が認められることもありますが、無症状の場合もあります。発疹が出現する時期には、免疫機能が正常な場合、ほとんど感染力がありません。一度感染すると、終生免疫を獲得すると考えられています。報告される患者の年齢は5歳が最も多く、3歳から7歳までで報告の3分の2を占めています。病気の詳細と妊婦の方が感染した際のリスクに関しては、関連リンクの国立健康危機管理研究機構の情報をご覧ください。また、不安がある場合は、主治医にご相談ください。

2026年:報告数(PDF:42KB)・定点当たり報告数(PDF:43KB)・CSV

2025年:報告数(PDF:44KB)・定点当たり報告数(PDF:48KB)・CSV

伝染性紅斑とは(厚生労働省)

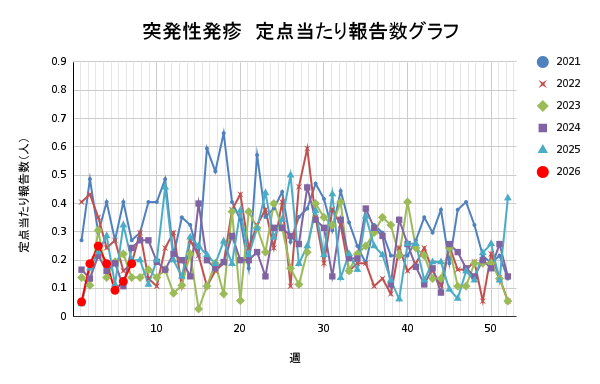

突発性発しん

ヒトヘルペスウイルス6、7型の初感染により、突然の高熱と、解熱前後の発しんを来たす疾患です。回復後、終生免疫を得られますが、ウイルスが体内に潜伏感染し、断続的に主に唾液に排泄されるため、水平感染を起こします。患者の年齢は、6ヶ月から12ヶ月までが最も多く、0歳から1歳までで報告の95%以上を占めています。定点あたり報告数の季節変動は、ほとんどありません。

2026年:報告数(PDF:41KB)・定点当たり報告数(PDF:43KB)・CSV

2025年:報告数(PDF:44KB)・定点当たり報告数(PDF:47KB)・CSV

突発性発疹とは(国立健康危機管理研究機構)

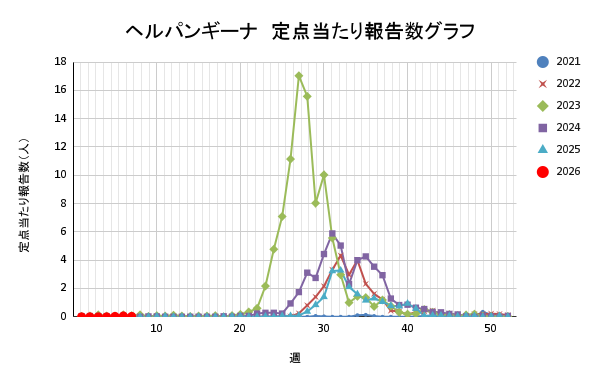

ヘルパンギーナ

ヘルパンギーナは、発熱と口腔粘膜にあらわれる水疱性発疹を特徴とする感染症です。いわゆる夏かぜの代表的疾患で、6月から9月中旬(23~39週)に患者報告が集中します。コクサッキーウイルスA2,3,4,5,6,8,10型などのウイルスの感染により発症します。患者は乳幼児が多く、1歳から5歳までの報告が80%を占めます。主な感染経路は、感染者ののどなどの分泌物や便に含まれるウイルスを、口などから取り込むことです。感染者との密接な接触を避ける、うがいや手洗いを励行するなどして、感染の予防を心がけましょう。

2026年:報告数(PDF:41KB)・定点当たり報告数(PDF:43KB)・CSV

2025年:報告数(PDF:43KB)・定点当たり報告数(PDF:47KB)・CSV

ヘルパンギーナ(札幌市保健所)

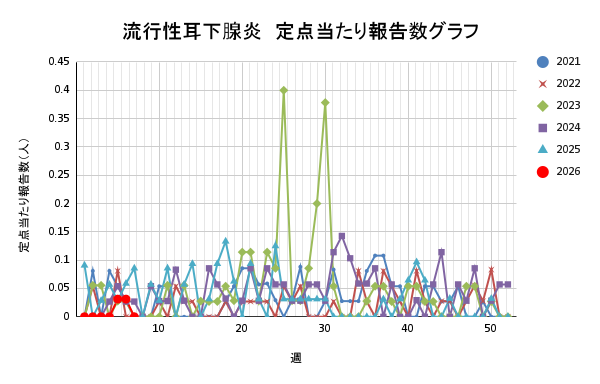

流行性耳下腺炎

流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)は、ムンプスウイルスが上気道に感染後、2~3週間の潜伏期間を経て、耳下腺の腫脹や疼痛、発熱で発症する感染症です。主な感染経路は、唾液を介する飛沫感染や、患者・唾液・尿等を介する接触感染です。小児における症状は比較的軽度ですが、無菌性髄膜炎や難聴などを合併症として発症することがあり、感染予防は重要です。この疾患は、典型的な症状の出現前からウイルスを排出することや、感染しても症状が現れない場合(不顕性感染)があるので、効果的に予防するためには、ワクチン接種が重要です。

2026年:報告数(PDF:42KB)・定点当たり報告数(PDF:43KB)・CSV

2025年:報告数(PDF:44KB)・定点当たり報告数(PDF:47KB)・CSV

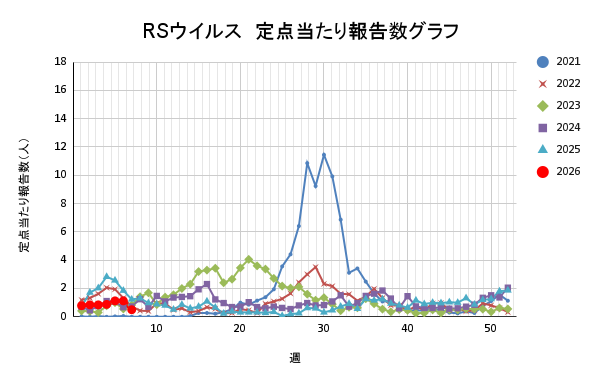

RSウイルス感染症

RSウイルス感染症は、鼻水・発熱・咳などの症状で発症する疾患で、例年11月~12月に患者報告が増加する傾向にありましたが、近年は夏場の患者報告も増えています。2歳頃までに、ほとんどの人がかかりますが、免疫がつきにくいため、繰り返し感染します。一般的には、感染を繰り返すうちに症状が軽くなるとされていますが、乳幼児期早期には、細気管支炎や肺炎など重い症状につながることも多く、注意が必要です。主な感染経路は、感染者ののどなどの分泌物がついた手指や、咳で生じた飛沫に含まれるウイルスを、口などから取り込むことです。流行の予防のために、手洗いを励行しましょう。

2026年:報告数(PDF:43KB)・定点当たり報告数(PDF:43KB)・CSV

2025年:報告数(PDF:47KB)・定点当たり報告数(PDF:48KB)・CSV

RSウイルス感染症(札幌市保健所)RSウイルス感染症とは(国立健康危機管理研究機構)

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページについてのお問い合わせ

Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.