ここから本文です。

地盤沈下の現況及び調査

1地盤沈下の現況

札幌市内では、昭和40年代後半から50年代にかけて、泥炭や粘土・シルト層が分布する低地部を中心に、広い範囲で地盤沈下が見られていました。

地盤沈下の実態を把握し、地盤沈下対策を行うために、北海道開発局、独立行政法人北海道立総合研究機構地質研究所、札幌市では地盤沈下及び地下水位の定点観測を継続して行っています。

現状においては、沈下域・沈下量は減少しており、地下水位は横ばい傾向にあります。

2札幌市の地盤沈下に関する調査

(1)精密水準測量調査

地盤沈下の状況を把握するために、昭和48年(1973年)から順次水準点を設置し、水準測量調査を実施しています。

令和6年度(2024年度)の水準測量では、建築物等への被害が生ずるおそれのある年間沈下量2.0cm以上の沈下を観測した地点はなく、北区新川にある水準点で年間最大沈下量(0.25cm)を観測しました。

平成9年度(1997年度)以降の精密水準測量成果表はこちらを参照ください。

→(PDF版)精密水準測量成果表(平成9年度から令和6年度)

(2)地下水揚水量実態調査

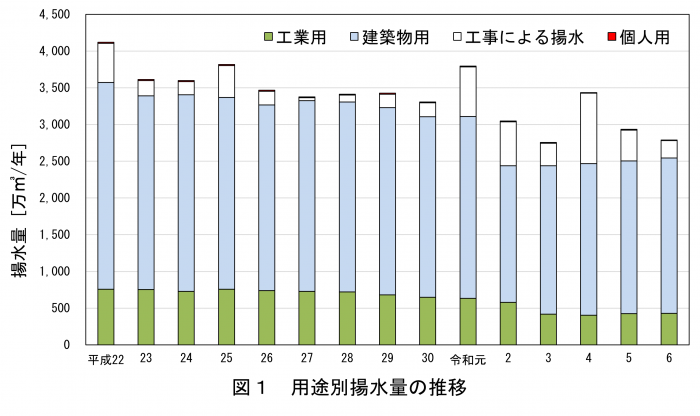

地盤沈下の一因である地下水の揚水について昭和59年(1984年)から隔年で、平成4年(1992年)からは毎年、揚水量調査を実施して実態の把握を行っています。

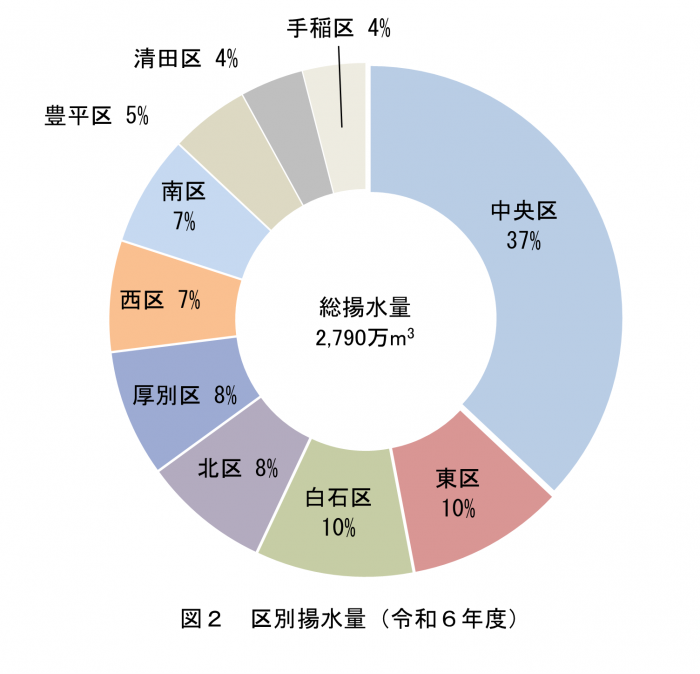

令和6年度(2024年度)の札幌市内の年間総揚水量は2,790万m3で、前年度と比較して、工事による揚水量が減少したことにより、146万m3減少しました。工事に伴う揚水量は、今後も工事の規模や件数によって大きく変化します。

区別では、オフィスビルや商業施設が多くある中央区が総揚水量の約37%を占めています。

区別では、オフィスビルや商業施設が多くある中央区が総揚水量の約37%を占めています。

令和6年度(2024年度)の調査結果の詳細については、こちらを参照ください。

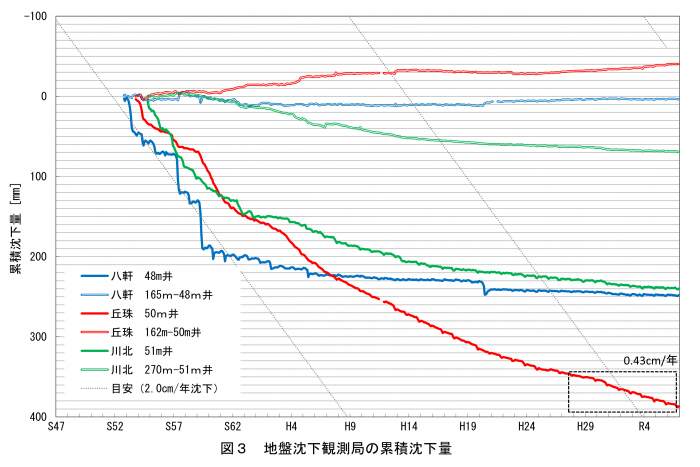

(3)観測局による地盤・水位の観測

昭和46年(1971年)、市役所本庁舎に地下水位観測局を設置し地下水位の監視を開始し、その後、観測体制の強化として、昭和52年(1977年)から昭和54年(1979年)にかけて八軒、丘珠、川北の3か所に地盤沈下観測局を設置し、地盤収縮量及び地下水位の監視を継続して実施しています。

現状、地盤収縮量は減少傾向(地盤収縮量を積み上げた累積沈下量は概ね横ばい傾向)、地下水位は横ばい傾向にあります。

観測局における地下水位の変動状況については、こちらを参照ください。

市内には、札幌市が設置した観測局のほか、独立行政法人北海道立総合研究機構地質研究所が管理する地盤沈下観測局があり、札幌市と同様に地盤収縮量及び地下水位の監視を継続して実施しています。

関係機関の間で、観測データの交換等を行い、情報の共有化を図っています。

このページについてのお問い合わせ

Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.