ホーム > 健康・福祉・子育て > 生活衛生 > 衛生研究所 > 札幌市における主な感染症の発生動向 > 腸管出血性大腸菌感染症について

ここから本文です。

腸管出血性大腸菌感染症について

腸管出血性大腸菌感染症は、ベロ毒素を産生する腸管出血性大腸菌(EHEC、O157・O26・O111など)を経口で取り込むことにより感染し、多くの場合2~8日程度の潜伏期間を経て発症する疾病です。主な症状は、腹痛と下痢で、下痢は血便となることがあります。この感染症は、軽症あるいは感染しても症状がでない場合(不顕性感染)もありますが、溶血性尿毒症症候群(HUS)や脳症など重篤な合併症を発症することもあり、注意が必要です。発生時期は、夏季に多い傾向があります。

腸管出血性大腸菌感染症は、ベロ毒素を産生する腸管出血性大腸菌(EHEC、O157・O26・O111など)を経口で取り込むことにより感染し、多くの場合2~8日程度の潜伏期間を経て発症する疾病です。主な症状は、腹痛と下痢で、下痢は血便となることがあります。この感染症は、軽症あるいは感染しても症状がでない場合(不顕性感染)もありますが、溶血性尿毒症症候群(HUS)や脳症など重篤な合併症を発症することもあり、注意が必要です。発生時期は、夏季に多い傾向があります。

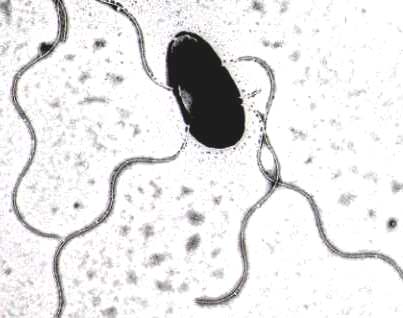

腸管出血性大腸菌の電子顕微鏡写真

腸管出血性大腸菌感染症の患者等報告状況(患者および無症状病原体保有者)

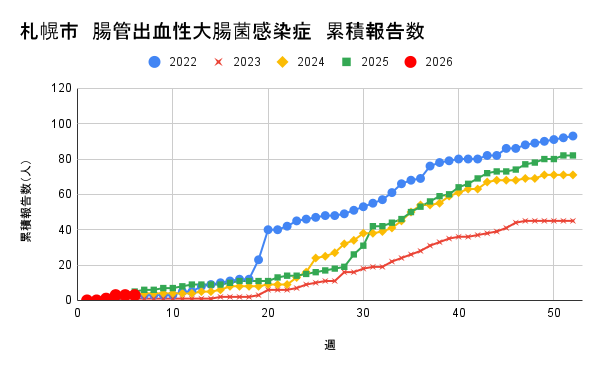

2020年から2026年(最新週)までの年別、週別患者報告数は下記のとおりです。

腸管出血性大腸菌は、極めて少ない菌数で発症すること、2次感染が起こりやすいことから、注意が必要な細菌です。調理時や排便後などのこまめな手洗いの励行、調理時の食材の十分な洗浄としっかりとした加熱など、日常から感染予防を心がけましょう。

◎年別患者等報告数

|

年 |

2020年 |

2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年※ | 2026年※ |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

全国 |

3063 |

3218 |

3352 |

3818 |

3742 | 4319 | 194 |

|

北海道 |

157 |

240 |

167 |

136 |

153 | 181 | 4 |

|

札幌市 |

39 |

104 |

93 |

45 |

72 | 82 | 3 |

※最新週現在の速報値です。速報のため、後日数値が訂正される場合があります。

◎年別累積患者等報告数

※最新週現在の速報値です。掲載している累積患者等報告数(患者および無症状病原体保有者)は、診断した医師から届出のあった報告数を診断週毎に分類し、年別に累積した数値です。速報のため、後日数値が訂正される場合があります。

◎札幌市内の週別の患者報告数

「全数把握対象の感染症の疾患別届出状況」のページでご確認をお願いします。

腸管出血性大腸菌(EHEC)について

EHECは、一部の牛や羊などの腸管にいる細菌です。そこで、保菌動物の糞便に直接または間接的に汚染された飲食物(肉、野菜、果物とその加工品など)で 感染が起こった事例があります。また、EHECは感染が成立するための菌数が極めて少ないため、2次感染が起こりやすい状況にあります。そこで、感染予防には、調理時や排便後などのこまめな手洗いの励行、調理時の食材の十分な洗浄と加熱を心がけることが大切です。特に、乳幼児や高齢の方など抵抗力が弱い方には、よりいっそうの配慮が必要です。感染予防法の詳細については、リンク先の厚生労働省からの情報と保健所からの情報をご覧ください。

感染が起こった事例があります。また、EHECは感染が成立するための菌数が極めて少ないため、2次感染が起こりやすい状況にあります。そこで、感染予防には、調理時や排便後などのこまめな手洗いの励行、調理時の食材の十分な洗浄と加熱を心がけることが大切です。特に、乳幼児や高齢の方など抵抗力が弱い方には、よりいっそうの配慮が必要です。感染予防法の詳細については、リンク先の厚生労働省からの情報と保健所からの情報をご覧ください。

腸管出血性大腸菌感染症の届出について

腸管出血性大腸菌感染症は、全数報告の対象疾患です。そこで、腸管出血性大腸菌感染症を診断した医師は、ただちに最寄の保健所へ届け出る必要があります。届出基準及び届出様式については、リンク先の厚生労働省ホームページ掲載の届出基準等の情報をご覧ください。

このページについてのお問い合わせ

Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.