ホーム > 教育・文化・スポーツ > 文化・芸術 > Collaborate with AI > Collaborate with AI ワークショップ 第1回 実施報告

ここから本文です。

Collaborate with AI ワークショップ 第1回実施報告(2021年12月18日)

自動翻訳や画像認識などのツールに使われているAI(人工知能)。その技術は、生活を便利にするツールの一部として使われるだけでなく、創作表現にも活用されています。

ユネスコ創造都市ネットワークの『メディアアーツ都市』である札幌市では、こうした先進技術を活用した新たな創作表現を様々な形で推進しています。

『Collaborate with AI 人工知能を用いた創作ワークショップ』では、AIを構成する技術と、その発展の歴史を学び、実際にAIを活用した作品制作に挑戦します。先進的な技術に触れ表現の幅を広げようと、11名の参加者が集まりました。

今回のワークショップは全部で3回。2021年12月に行われたこの講義を初回として、2022年1月に第2回の講義を、2月に発表会を行います。

最終目標は、2021年末現在自由に利用できる、AIを利用するサービスやプログラムを活用して、自分のインプットに対してアウトプットしてくれる仕組みを作り、「札幌」をテーマにした作品を発表することです。

第1回は、AIが学習する上での中枢部分の技術と情報の入力(インプット)について学びます。

講師は、AIを活用した作品制作をしているアーティストの Scott Allen さん。Scottさんはこれまでに、レーザーを用いたインスタレーション作品や、AIを活用し自分の顔によく似た別の顔を作り、SNSに氾濫させるようなプロジェクト、文章から新しい漢字を作り出す作品などを制作しています。

ワークショップには、中学生から社会人まで幅広い層が参加しました。皆さん日頃からそれぞれの興味に沿って、デジタル技術を活用しているそう。大学でデジタル技術を学んでいる人や、自分でゲームを作っている人もいました。

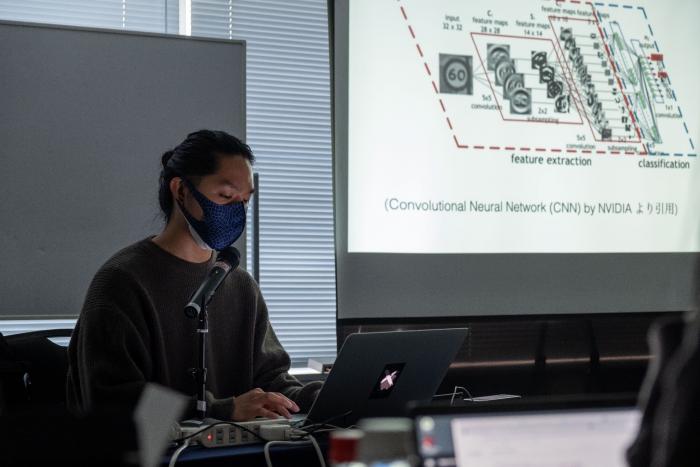

まずはAI研究の歴史を振り返り、技術の基礎の部分を座学で学んでいきます。

AIの研究が本格的に始まったのは1950年代。1960年代の第1次AIブームでは、迷路やパズルのような答えのはっきりした問題を解けるようになり、1980年代の第2次AIブームではたくさんのデータを元に問題を解くシステムが採用されました。技術が進化する度に研究も加速しましたが、機械の性能の限界に突き当たると研究の勢いは弱まり、冬の時代とも呼べるような低迷期に入ることもありました。AI研究はブームの拡大と収縮を繰り返しながら発展してきたと言えます。

第2次AIブームでは、人間が定めたルール(規則)同士の矛盾をどう乗り越えるかや、人間の曖昧な表現をAIにどう入力するかが課題となっていました。

この課題を解決し、近年の第3次AIブームの火付け役となったのが「深層学習(ディープラーニング)」と呼ばれる技術。深層学習では、人間が与えるルールに沿って計算するのではなく、データセットを元に学習し、AI自身がルールを発見していきます。

コンピュータの性能が上がり、深層学習ができるようになったことで、AIは複雑な問題を解くことができるようになりました。

AIを活用したサービスが近年登場してきたのには、このような背景があったのです。

深層学習の仕組みを学んだところで、実際に学習し問題を解く仕組みを作ってみましょう。

今回は、「Glitch」という開発環境を使って、パソコンのカメラに写った手がグー・チョキ・パーのどれかを判別する仕組みを作ります。

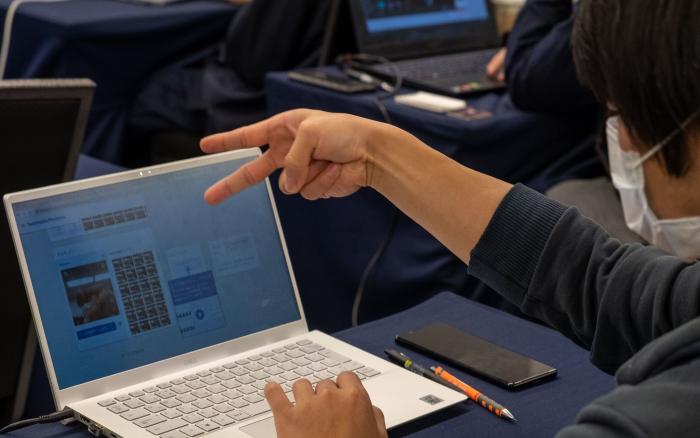

「Teachable Machine」というサービスを活用し、それぞれの手の画像を連写しデータセットを作ります。パソコンの画面の前に、グー・チョキ・パーの手を出して写真を撮りました。

撮った写真を読み込ませた後は、Scottさんの指導のもとコードを書いていきます。しばらくすると、画面に映った手がグー・チョキ・パーのどれか判別し表示してくれるようになりました。自分の手で作ったものがうまく動くと楽しいですね。

今回作ったような、データセットを元に学習したものを学習済みモデルといいます。様々な学習済みモデルが開発されており、その中には自由に使用してよい物もいくつかあります。身体をカメラで映すと、関節の位置を識別してくれる「Posenet」や、カメラで映したものが何かを特定する「Object detection」など、情報の入力にカメラを活用するモデルをScottさんから紹介していただきました。

途中で、Scottさんの頭をumbrella(傘)と認識してしまう場面もありましたが、こうした誤認識を「コンピュータにはこう見えているんだ」と作品に活かすこともできるといいます。

ワークショップの最後には、Scottさんと一緒にライブコーディング(その場でコードを書くパフォーマンス)をしている白石覚也さんにオンラインでお話を伺いました。

Ai.stepのパフォーマンスは人間(Scottさん・白石さん)とAIの掛け合いの形で行われます。人間とAIがお互いに意識し合い、相手に応じて変わっていくパフォーマンスをAIが学習することで、アップデートを繰り返していきます。白石さんはこれにより、パフォーマーのパフォーマンスを進化させられるのではないかと考えています。

会場の参加者からも多くの質問が寄せられ、AIを活用した表現の奥深さに触れる機会となりました。

第2回は2022年1月22日。参加者は年末年始の間に、今回の教材や自ら収集した情報を元に構想を練り、次回に備えます。果たしてどんなアイデアが集まるでしょうか。

このページについてのお問い合わせ

Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.