ホーム > 健康・福祉・子育て > 健康(からだ・こころ) > 感染症・予防接種 > 感染症別の情報 > 新型コロナウイルス感染症 > 新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)について

ここから本文です。

新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)について

罹患後症状(いわゆる後遺症)とは

WHO(世界保健機関)は、罹患後症状を、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に罹患した人にみられ、少なくとも2ヵ月以上持続し、また、他の疾患による症状として説明がつかないものである。通常は新型コロナウイルス感染症の発症から3ヵ月経った時点にもみられる」と定義しています。

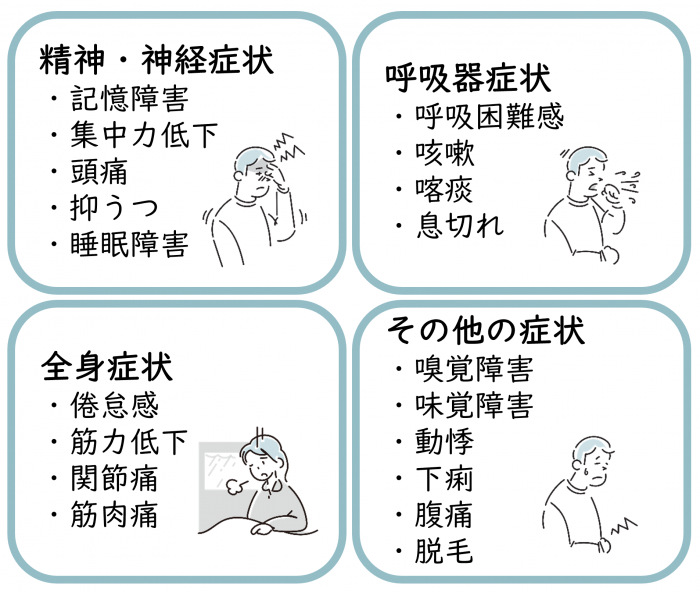

主な症状

罹患後症状は、「罹患してすぐの時期から持続する症状」「回復した後に新たに出現する症状」「症状が消失した後に再び生じる症状」があり、症状の程度は様々で、変動します。

代表的な罹患後症状は、次のとおりです。

発生する頻度

WHO(世界保健機関)は、これまでの研究によると新型コロナウイルス感染症の感染者の約10~20%に、罹患後症状が発生すると報告しています。

治療

罹患後症状については、現時点では確立された治療法がないため、対症療法が基本となります。

症状が改善せずに持続する場合には、他の疾患による症状ではないか確認する必要もありますので、症状に応じた医療機関で診てもらうことが必要です。

|

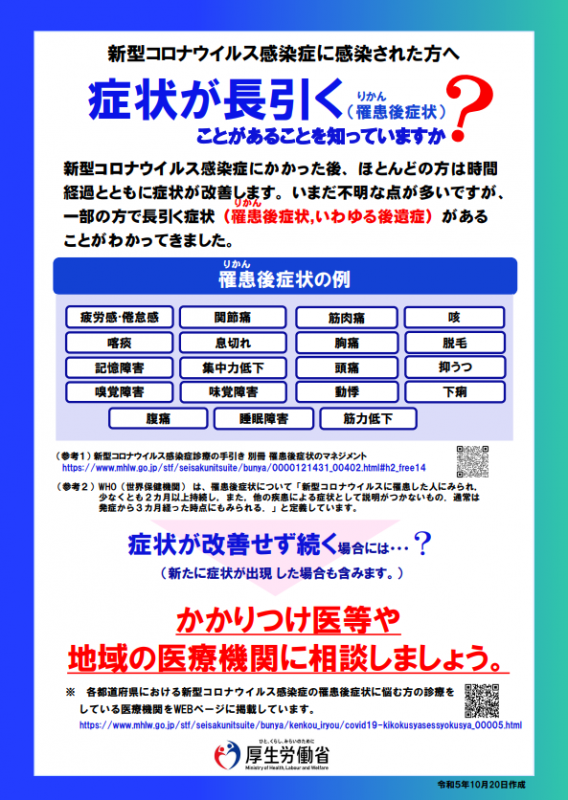

新型コロナウイルス感染症に感染された方へ 症状が長引くことがあることを 知っていますか? |

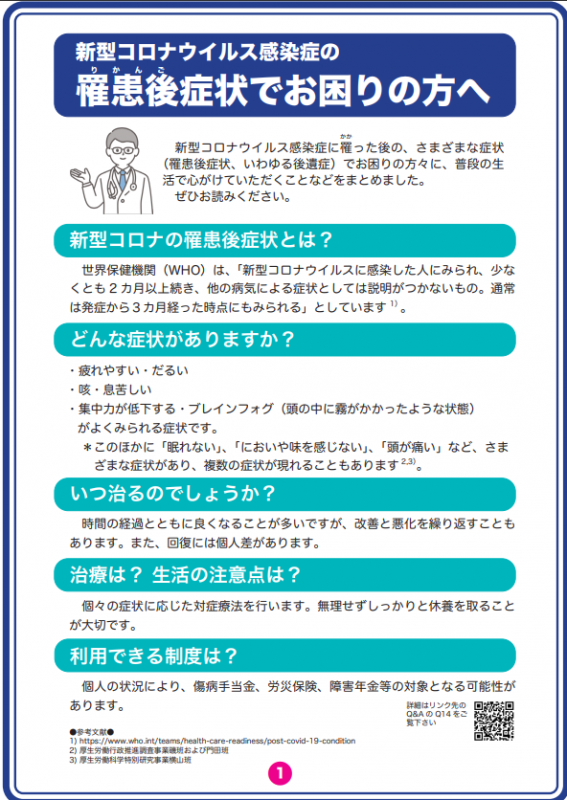

新型コロナウイルス感染症の 罹患後症状でお困りの方へ |

新型コロナウイルス感染症 診療の手引き別冊 罹患後症状のマネジメント 第3.1版(令和7年2月更新) |

|

|

|

※主に医療従事者等の皆さま向け |

出典:新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)について(厚生労働省)

医療機関の探し方

受診を希望される場合には、「罹患後症状外来対応医療機関一覧(北海道)」に掲載されている医療機関、かかりつけ医や地域の医療機関等へのご相談・受診をご検討ください。

※罹患後症状外来対応医療機関について

- 北海道がとりまとめており、罹患後症状とみられる症状がある方の症状に応じた診療対応等を行う医療機関として、公表の同意を得られた医療機関の一覧を掲載しています。

- 掲載している情報は、各医療機関が回答した時点の情報です。医療機関によって、実施している診療内容や手続きが異なることから、お問い合わせの上、受診されることをお勧めします。また、一覧表に掲載されていない医療機関においても、相談等が可能な場合がありますので、かかりつけ医や地域の医療機関等へのご相談・受診もご検討ください。

- 罹患後症状については、現時点では確立された治療法がなく、症状に応じた「対症療法」が基本となります。また、新型コロナウイルス感染症罹患後に生じて持続する症状が罹患後症状であるとの確定診断を行うことができるわけではありません。罹患後に生じた症状への診療・相談等が可能な医療機関であり、罹患後症状専門医療機関ではないことにご留意ください。

公的支援に関する情報

新型コロナウイルス感染症が5類感染症となり、新型コロナウイルス感染症や、新型コロナウイルス感染症の罹患後症状のみに限定した公的支援はありません。

様々ある疾患の1つとして、治療を支援する制度や、生活を支援する制度としては、主に以下のものがあります。

労災保険

業務により新型コロナウイルス感染症に罹患し、罹患後症状があり、療養等が必要と認められる場合には、労災保険給付の対象となります。労災保険の請求の手続等については、事業場を管轄する労働基準監督署にご相談ください。

健康保険(傷病手当金)

業務外の事由による療養のため労務に服することができない場合には、健康保険制度の被保険者は、要件を満たせば、各保険者から傷病手当金が支給されます。支給申請の手続については、ご加入の健康保険組合等にご相談ください。

障害保険

罹患後症状により生活や仕事など、日常生活が著しい制限を受ける、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害が残る場合等には、一定の保険料納付要件を満たせば、障害年金の対象となります。ただし、同一の事由により、労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付等が行われる場合には、労災保険給付の一部が減額されることがあります。また、同一の傷病により、傷病手当金が支給される場合には、傷病手当金の全部または一部の支給が停止されます。

障害年金の支給要件等については、お近くの年金事務所、または、ねんきんダイヤルにご相談ください。

また、障害年金の詳細は、病気やけがで障害が残った時(日本年金機構)をご参照ください。

ねんきんダイヤル:0570-05-1165(ナビダイヤル)

※ナビダイヤルをご利用いただけない電話でおかけになる場合は、(東京)03-6700-1165(一般電話)

生活困窮者自立支援制度

全国に相談窓口(生活困窮者自立支援事業)を設置し、生活のお困りの状況に応じて、就労や住まい等の支援を行っています。生活にお困りの場合には、まずはお近くの相談窓口にご相談ください。詳細は、お住まいの相談窓口をご参照ください。

自立相談支援機関相談窓口一覧(一般社団法人生活困窮者自立支援全国ネットワーク)

その他、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳の対象となる場合もあります。

詳しくは、以下の厚生労働省ホームページ(※支援制度に係る項目はQ14)をご確認ください。

新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)に関するQ&A(厚生労働省)

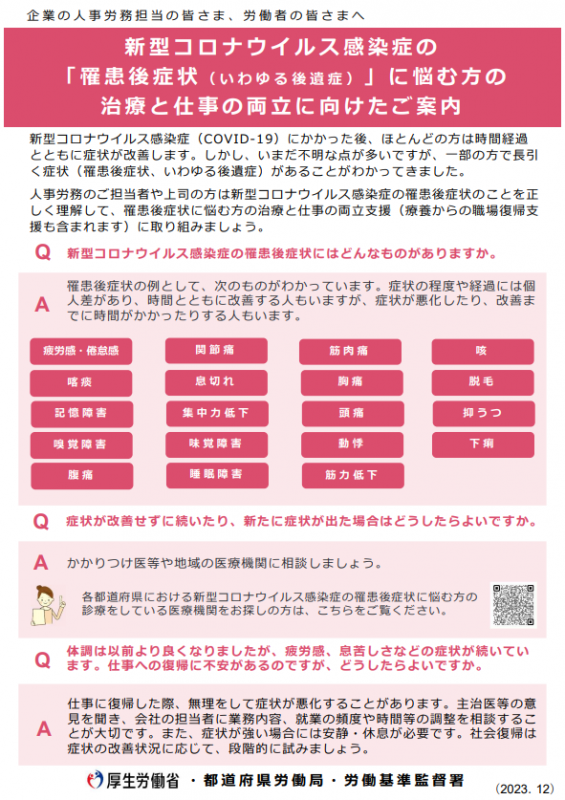

治療と仕事・学業との両立について

罹患後症状は、特別な治療を要さないものから、長期にわたるサポートを必要とするものまで様々であり、職場や学校等における罹患後症状に対する理解が大切です。

罹患後症状に対する社会の理解や様々な配慮などが、罹患後症状で悩む方々にとって大きな助けとなりますので、職場、学校、家庭など、周囲の方々におかれましてもご配慮をお願いします。

就労されている方

症状が長引くことなどにより、通勤や仕事に影響が出ることがあります。

■症状例

- 疲労感、息苦しさなどの症状があり、通勤に時間がかかるようになった。

- 物忘れが激しくなり、会議の予定を忘れるようになった。

■対応

【就労されている方】

- 無理をすると身体への負担となり、体調悪化につながることもあります。医師と相談しながら、休息と活動のバランスをとってゆくことが大切です。

- 焦らず、症状の回復にあわせて、個々のペースで社会復帰をめざしましょう。休職や業務の調整が必要な場合には、診断書について医師と相談しましょう。

【職場の方】

- 復職には、罹患後症状に対する周囲の理解と配慮、環境整備等が重要です。

- 本人や医師と相談し、どのような業務で、どれくらいの時間であれば業務ができるかなどを確認の上で、業務調整を検討しましょう。

学校に通われている方

子どもにも罹患後症状は起きることが報告されています。多くみられる症状は、疲れやすさ、味覚・嗅覚異常、不安感ですが、大人と同様に症状は多岐にわたります。また、症状の影響によって、それまでの日常・学校生活が難しくなることもあります。

■症状例

- 疲労感が強く、朝起きることが難しくなった。

- 頭がぼーっとして授業に集中できなくなった。

■対応

【学校に通われている方】

- 成長期には、体調不良をきたすことが多く、気候の変化や睡眠不足、疲労、不安、不規則な生活などの影響を受けやすいと言われています。そして、新型コロナウイルス感染症などの感染症にかかることも、症状に大きく影響します。

- 体調について不安に思うこと、気になることがあれば、保護者の方や、学校関係の方へ相談し、必要に応じて、かかりつけ医や医療機関等への相談・受診をご検討ください。

【保護者の方】

- 子どもは自身の状況をうまく周囲に伝えることができないこともあるため、子どもの声を傾聴し、子どもに寄り添うことが大切です。

- 気になる症状がある場合には、かかりつけ医や地域の医療機関等への相談・受診をご検討ください。

【学校関係の方】

- 周囲が本人のつらい症状を理解し、受け入れることが大切です。

- 安静にしていても改善しない場合もあり、個々の状態に配慮しながら学校生活を継続させることが大切です。子どもや保護者、学校関係者、医療機関などで相談のうえ、必要に応じた配慮を検討しましょう。

例)・朝の起床が難しい場合は、遅刻して登校する。

・授業への参加が難しい場合には保健室や別室でICT等を活用した学習等を行ったり、体育等の運動は見学としたりする。

- また、配慮の対応を取りやめる時期は、症状が再び悪化しないよう、子どもや保護者と相談しながら、焦らず十分に時間をかけて検討しましょう。

関連リンク

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページについてのお問い合わせ

Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.

(PDF:145KB)

(PDF:145KB) (PDF:431KB)

(PDF:431KB) (PDF:5,674KB)

(PDF:5,674KB)

(PDF:258KB)

(PDF:258KB) (PDF:2,316KB)

(PDF:2,316KB)