ここから本文です。

要配慮者二次避難所(福祉避難所)

要配慮者二次避難所(福祉避難所※1)(以下、「要配慮者二次避難所」という。)は、災害救助法が適用される場合等の大規模な地震・風水害等の自然災害が発生した場合に、指定避難所である小中学校等に設置される福祉避難スペース※2での避難生活が困難な要配慮者のために、日常生活上の生活支援等の体制が整った避難所として、災害発生後に開設するものです。

開設にあたっては、災害発生後、札幌市が各社会福祉施設等(以下、「施設」という。)に連絡し、施設が被災しているか、スタッフの確保ができているか等の状況を把握し、要配慮者の受入が可能かを確認したうえで、開設をお願いしております。そのため、災害発生後、概ね3日目を目途に開設することとしております。

また、要配慮者二次避難所への受入は、札幌市が施設との調整を経て行うものであり、自己判断での直接避難はできません。

※1 従来、札幌市では「福祉避難場所」と呼んでおりましたが、「二次的な避難所」であり「要配慮者のための避難所」であることをわかりやすくするため、「要配慮者二次避難所(福祉避難所)」として名称を変更しております。

※2 福祉避難スペースとは、体育館等で生活することが難しい要配慮者のために小中学校等の避難所の中に設置する、要配慮者専用スペースです。

福祉避難スペース・要配慮者二次避難所のご案内(パンフレット)(PDF:2,299KB)

※パンフレットは、各区役所やまちづくりセンターに配架しております。

要配慮者

要配慮者とは、「高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者」と定義されています。(災害対策基本法第8条第2項第15号)

また、「その他の特に配慮を要する者」として、妊産婦、傷病者、内部障がい者、難病患者等が想定されます。

要配慮者二次避難所では、これらの人々のうち福祉避難スペース等での生活が困難な方で、より支援の必要性が高い方を受け入れます。

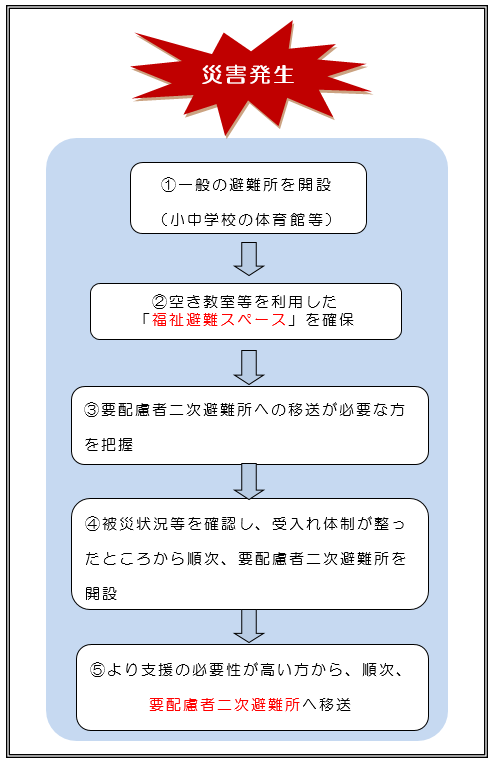

避難の流れ

1.要配慮者二次避難所は二次的な避難所であるため、災害発生時には、まずは小中学校の体育館など、お近くの一般の避難場所に避難していただきます。

2、3.一般の避難所では、避難生活に配慮が必要な方のため、空き教室等を利用して「福祉避難スペース」を必要に応じて設けることとしています。

福祉避難スペースでは、生活スペースを広めに設けるなどして、要配慮者が少しでも避難生活を過ごしやすいよう配慮を行います。

要配慮者二次避難所が開設されるまでは、要配慮者二次避難所への移動が必要な方も、福祉避難スペースで過ごしていただきます。

4、5.要配慮者二次避難所が開設されたら、必要性の高い方から順次、要配者二次避難所へ移動します。移動手段は、施設の車両や、要配慮者の家族介助者等の車両を使用します。

札幌市災害時の要配慮者二次避難所(福祉避難所)設置要綱

要配慮者二次避難所(福祉避難所)設置要綱に係る各種様式

要配慮者二次避難所(福祉避難所)設置・運営ガイドライン

要配慮者二次避難所を運営する施設と札幌市がそれぞれの役割を認識し、協働(連携)による円滑な運営を目指すことを目的として作成しました。

- 要配慮者二次避難所(福祉避難所)設置・運営ガイドライン(概要版)(PDF:96KB)

- 要配慮者二次避難所(福祉避難所)設置・運営ガイドライン(PDF:655KB)

- 参考 ガイドライン様式(被災状況等確認用) (エクセル:42KB)

要配慮者二次避難所(福祉避難所)候補施設一覧

この一覧は、要配慮者二次避難所の開設の「候補」となる施設の一覧です。施設が被災してしまったり、スタッフが確保できない場合は開設することができません。

災害発生時には、札幌市が各施設に連絡し、要配慮者の受入が可能かを確認したうえで、開設をお願いすることとしております。

要配慮者二次避難所への受入は、札幌市が施設と調整して行いますので、自己判断で避難しても受入できません。

<札幌市からのお願い>

他都市における過去の災害では、災害発生直後に、一般の避難者が要配慮者二次避難所に殺到したため、要配慮者二次避難所を開設することができず、その役割を果たせなかったという事例が発生しております。要配慮者二次避難所は、要配慮者が安心して避難生活を送るための二次的な避難所であるため、まずは、お近くの小中学校などの避難所に避難して下さい。

- 要配慮者二次避難所 候補施設一覧(PDF:239KB)※令和4年11月時点

協定の締結状況

要配慮者二次避難所(福祉避難所)候補施設の職員向け研修動画の公開について

札幌市では、今後の災害発生時における要配慮者二次避難所(福祉避難所)の開設・運営等の実効性の向上を図ることを目的として、候補施設の職員の方を対象とした、要配慮者二次避難所(福祉避難所)の概要や開設時の手続きの流れ、運営方法のポイント等をまとめた研修動画を作成し、公開しています。

以下のリンクからご覧ください。

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページについてのお問い合わせ

・要配慮者二次避難所の統括に関することは地域福祉・生活支援課へ

・高齢者施設の統括に関することは介護保険課へ

・障がい者施設の統括に関することは障がい福祉課へ

Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.