ホーム > 南区の紹介 > 碑(いしぶみ)を訪ねて > 石山地区

ここから本文です。

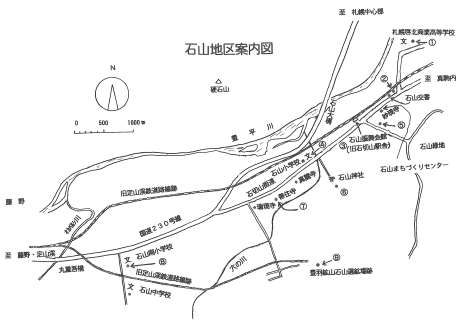

石山地区

真駒内と藤野の間にある地区で、平成7年(1995年)の芸術の森地区の分離までは、同地区を含んでいた。

語源は明確でないが、古くはアイヌ語の「ウコッ・シリネイ(互いに山にくっついたところ)」と呼んでいたという。その後、穴の川尻・穴の川沿・穴の沢川口・穴の沢簾舞などの地名に区分されていたものを、昭和19年(1944年)の字名改正で石山と呼称した。石山の開拓は、明治8年(1875年)の札幌軟石の採掘に始まる。

農作物を開墾するために入植したのは、明治12年(1879年)ころといわれるが、これは現在の石山東の方であるらしい。

その後、軟石の採掘は多くの需要によって発展し、この地は「石切山」と呼ばれていた。

明治42年(1909年)には馬車鉄道が敷かれ、石山の発展を大いに促した。大正7年(1918年)には定山渓鉄道が開通、駅名も「石切山駅」であった。これに伴って人口も増え駐在所・医療なども整っていった。また、昭和14年(1939年)には豊羽鉱山の選鉱所が操業を始め、人口の大幅な増加をみた。

戦後、建築工法などの変化により、軟石の採掘は減少し現在は常盤地区のみで行われている。石山の軟石採石場跡は、石山緑地として整備されている。

市街化の波が押し寄せ、人口が急増。昭和25年(1950年)には、区内での最初の高等学校である月寒高校石山分校(後の石山高校)が開校。

昭和39年(1964年)には国道の拡幅により交通量も増大した。昭和44年(1969年)豊羽鉱山の選鉱所が豊羽に移転、さらに昭和55年(1980年)石山高校は平岸高校に統合、閉校した。現在の石山は、商店や住宅・マンションなどが立ち並ぶ住宅地となっている。

石山神社 詳細画像を見る

![]() 石森和男歌碑(石山小)

石森和男歌碑(石山小)

![]() 馬頭観世音(碑)(妙現寺)

馬頭観世音(碑)(妙現寺)

![]() 親鸞上人像(善住寺)

親鸞上人像(善住寺)

![]() 石森延男文学碑(石山南小)

石森延男文学碑(石山南小)

※「碑を訪ねて」は南区の郷土史の資料の充実を通じてふるさと意識の向上を図ることを目的に掲載しているものであるため、寺社等、札幌市が管理していないものも掲載しています。

このページについてのお問い合わせ

Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.