ホーム > 手続き・サービス > 国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険・国民年金 > 国民健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせ交付

ここから本文です。

国民健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせ交付

資格確認書または資格情報のお知らせ

マイナンバーカードの健康保険証利用登録済みの方には「資格情報のお知らせ」を交付し、お済みでない方には「資格確認書」を交付します。マイナ保険証や資格確認書を医療機関の窓口に提示すると、かかった医療費の一部を負担することで、診療を受けることができます。残りの費用は、国保が負担します。医療機関にかかるときには、マイナ保険証や資格確認書を必ず窓口に提示してください。

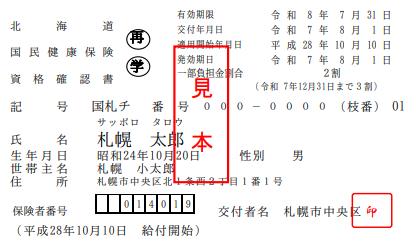

資格確認書見本

裏側がラミネート加工(透明フィルムを貼る加工)された紙製の資格確認書です。ラミネート加工がされているので、紙製でも丈夫で汚れにくくなっています。

資格確認書は下記のような形になっており、縦54mm×横86mmのカードサイズです。

※画面に表示されている色は、実際の色とは異なります。

裏面には臓器提供に関する意思表示欄があります。(記入を義務付けるものではありません。)

臓器提供に関する詳細は(公社)日本臓器移植ネットワークのホームページをご覧ください。

資格確認書の有効期限

国民健康保険資格確認書は、基本的には毎年8月1日から翌年7月31日までが有効期限です。

- 有効期限までに75歳になる方について、資格確認書の有効期限が75歳の誕生日の前日となります。75歳の誕生日からは、後期高齢者医療制度の資格確認書をお使いください(誕生日までにお送りします)。

- 有効期限年の7月1日までに70歳になる国民健康保険加入者がいる場合、その世帯全員の資格確認書の有効期限が70歳になる方の誕生月(誕生日が1日の方はその前月)の月末となります。新しい資格確認書は有効期限が切れる前にお送りします。

- 有効期限までに自己負担割合が変更になる可能性のある方については、資格確認書の有効期限が自己負担割合が変更になる月の前月末までとなります。新しい資格確認書は有効期限が切れる前にお送りします。

資格確認書の送付時期

8月1日に資格確認書を更新します。新しい資格確認書は、7月15日前後に普通郵便にて発送します。

一斉にお送りいたしますのでお手元に届くまでに1週間程度かかります。

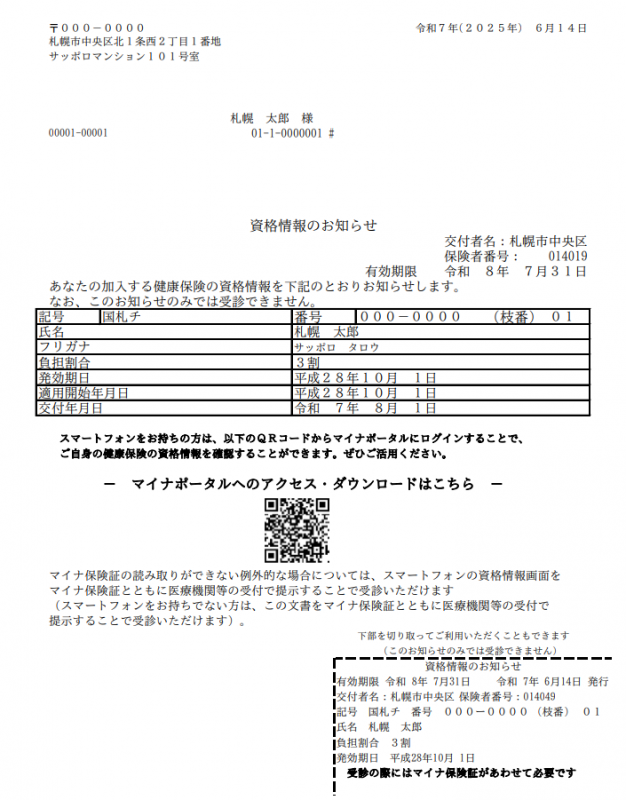

資格情報のお知らせ見本

マイナンバーカードの健康保険証利用登録済みの方には資格情報のお知らせをお送りします。医療機関を受診する際はマイナ保険証をご利用ください(資格情報のお知らせだけでは受診できません)。

受診時にマイナ保険証が利用できない場合は、マイナンバーカードと資格情報のお知らせを医療機関窓口へ提示してください。

A4サイズの紙製です。右下部分を点線で切り取り、カードサイズとして使用することもできます。

資格確認書または資格情報のお知らせの郵送方法

資格確認書または資格情報のお知らせは基本的に普通郵便で送付します。

簡易書留郵便での送付を新たに希望される方は、以下の内容を記載し「簡易書留希望」と明記して、はがきまたは封書で「北区役所保険年金課保険係」宛てに郵送でお申し込みください。

- 資格確認書または資格情報のお知らせの記号番号(例:国札キ001-2345)

- 住所

- 世帯主の氏名

- 電話番号

- 手続きに正確を期するため、電話での申込みは受け付けできません。

- すでに簡易書留を申込み済みの方は、再度の申込みは必要ありません。

- 簡易書留郵便は、受け取りの際に受領印が必要です。不在などが続き、受領期間が過ぎると区役所に返送されますのでご注意ください。

高齢受給者証

国保に加入している70~74歳の方には、高齢受給者証を一体化した資格確認書または資格情報のお知らせを交付しています。その資格確認書やマイナ保険証を医療機関の窓口に提示することで、医療機関の窓口で支払う自己負担割合が原則2割(現役並み所得者は3割)となります。

70歳の誕生月(誕生日が1日の方はその前月中)に郵送します。(誕生月の20日頃発送します。)

また、資格確認書または資格情報のお知らせは8月に更新しますので、7月末までに新しい資格確認書または資格情報のお知らせを郵送します。

高齢受給者証と一体化した資格確認書または資格情報のお知らせは、70歳になる誕生月の翌月(誕生日が1日の方は誕生月)からご使用になれます。

負担割合

毎年8月に、前年(1月~12月)の所得や収入をもとにして判定します。

(例)令和7年(2025年)8月から令和8年(2026年)7月までは、令和6年(2024年)中の収入で判定。

現役並み所得者とは

70~74歳の国保加入者のうち、住民税の課税所得が145万円以上の方及びその方と同一世帯の方です。

現役並み所得者の方の自己負担割合は3割です。

ただし、課税所得が145万円以上でも、下記ア・イいずれかの条件に該当する場合は、2割となります。

ア.昭和27年(1952年)1月2日以降生まれの70歳以上の国保加入者がいて、70~74歳の国保加入者の各人の所得から基礎控除額を差し引いた金額の合計が210万円以下のとき

イ.70~74歳の国保加入者の合計収入額が下表の基準を満たす場合

| 70~74歳の国保加入者の人数 | 70~74歳の国保加入者の合計収入額 |

| 1人 | 383万円未満(※注) |

| 2人以上 | 520万円未満 |

(注)383万円以上の場合でも、同一世帯に国保から後期高齢者医療制度に移行した方がいて、その方との合計収入額が520万円未満である場合は、自己負担割合が2割となります。

判定フロー

※1

70~74歳の方が令和6年12月31日現在において世帯主であり、同一世帯に合計所得金額(給与所得が含まれている場合は、給与所得からさらに10万円を控除した額)が38万円以下である19歳未満の国保加入者がいる場合は、下記ア・イの合計額を差し引いた後の金額で判定します。

ア.16歳未満の国保加入者の人数×33万円

イ.16歳以上19歳未満の国保加入者の人数×12万円

※2

ここでいう所得とは、給与所得(給与収入-給与所得控除等)、年金所得(年金収入-公的年金等控除)、事業所得(事業収入-必要経費)などの合計で、社会保険料控除や扶養控除などの各種所得控除前の金額です。

※3

基礎控除額は下表のとおりです。

|

前年の合計所得 |

住民税の 基礎控除額 |

| 2,400万円以下 |

43万円 |

|

2,400万円超、2,450万円以下 |

29万円 |

| 2,450万円超、2,500万円以下 |

15万円 |

※4

収入額が383万円以上の場合でも、同一世帯に国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方がいて、その方との合計収入額が520万円未満のときは、自己負担割合が2割となります。

マイナンバーカードの健康保険証利用

令和6年12月2日以降、「保険証」は発行できません。廃止後、病院や薬局にかかるときは、原則としてマイナンバーカードを保険証として使えるよう登録した「マイナ保険証」が必要になります。「マイナ保険証」の登録は、なるべく早めにお済ませください。

マイナ保険証は、令和7年4月現在、市内の9割以上の病院等で利用することができますが、利用できない病院等もあります。利用できるかどうかは、病院等に事前に問い合わせるか、「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。

マイナンバーカードの保険証利用の申込方法

スマートフォン(または、パソコン+ICカードリーダ)をお持ちの方

ご自身やご家族のマイナンバーカード読取対応スマートフォン(※)またはパソコン+ICカードリーダを使い、以下の流れで申込できます。

- マイナポータルのトップページにアクセス

- 「健康保険証利用の申込」の「利用を申し込む」をクリック

- 利用規約等を確認して、同意する。

- マイナンバーカードを読み取り、数字4桁の暗証番号を入力

- 申込完了

※マイナンバーカード読取対応機種はマイナポータルの特設ページをご覧ください。

スマートフォン(または、パソコン+ICカードリーダ)をお持ちでない方

- セブン銀行ATMを利用する。(操作方法などの詳細については、セブン銀行ホームページをご覧ください。)

- マイナンバーカードが保険証として利用できる医療機関・薬局の窓口で申し込む。

このページについてのお問い合わせ

Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.