ホーム > まちづくり・地域の活動 > 情報を発信します > とよひらふるさと再発見 > 豊平地区

ここから本文です。

豊平地区

豊平地区ふるさと再発見一覧

- リンクをクリックするとページ内の該当個所に移動します。

- ★印の個所には「とよひらふるさと再発見プレート」が設置されています。

1.愛隣舘(あいりんかん)

〔所在地〕豊平4条3丁目3-26

大正12年頃、岩井鉄之助氏が生活困窮者救済のため、約30世帯の長屋を建てた。その後、相談所を兼ねた集会所、授産所を建設し、愛隣舘と称して社会福祉事業を行った。昭和初期には無料宿泊所も開設。

大正12年頃、岩井鉄之助氏が生活困窮者救済のため、約30世帯の長屋を建てた。その後、相談所を兼ねた集会所、授産所を建設し、愛隣舘と称して社会福祉事業を行った。昭和初期には無料宿泊所も開設。

2.札幌保育園

〔所在地〕豊平6条3丁目1-35

大正11年、大石スク氏が労働者援助のため、乳幼児受託を目的に開設した本道最古の常設保育所。開設以来、全道の保育所保母の養成にも尽力した。昭和23年、児童福祉法による措置施設として認可。同51年、法人許可。

大正11年、大石スク氏が労働者援助のため、乳幼児受託を目的に開設した本道最古の常設保育所。開設以来、全道の保育所保母の養成にも尽力した。昭和23年、児童福祉法による措置施設として認可。同51年、法人許可。

3.経王寺(豊平小学校・消防署・出張所・交番跡)

![]()

〔所在地〕豊平4条3丁目2

明治8年、松井寛義上人により開山。本尊は一塔両尊四土。北海道と樺太の宗門行政、布教の拠点として明治15年本堂を建立。寺号公称は明治13年である。正式名:日蓮宗北海身延妙法華山。また、経王寺の境内には、豊平小学校、消防署、交番などが置かれ、豊平地区の文化・行政の中心地としても重要な場所であった。

4.慧林寺

〔所在地〕豊平4条8丁目1-2

本願寺道路建設に同行した新潟県からの移住者たちが懇請し、羽部恵林師により整備。明治24年、寺号公称。平成3年、寺号公称100年を記念し本堂等を新築。正式名:浄土真宗東本願寺派歓喜山慧林寺。

本願寺道路建設に同行した新潟県からの移住者たちが懇請し、羽部恵林師により整備。明治24年、寺号公称。平成3年、寺号公称100年を記念し本堂等を新築。正式名:浄土真宗東本願寺派歓喜山慧林寺。

5.弘周寺

〔所在地〕豊平5条1丁目2-27

明治20年、遠藤明淳師により開山。大正期には斉藤周嶺師が、生活困窮者の相談や慈善事業に尽力した。毎年10月8日には、本尊の大日如来をまつる例祭が盛大に行われていた。正式名:真言宗智山派湯殿山弘周寺。

明治20年、遠藤明淳師により開山。大正期には斉藤周嶺師が、生活困窮者の相談や慈善事業に尽力した。毎年10月8日には、本尊の大日如来をまつる例祭が盛大に行われていた。正式名:真言宗智山派湯殿山弘周寺。

6.龍松寺

〔所在地〕豊平3条6丁目1-30

中央寺別院として明治29年許可を受け三沢松偃師により開創。同30年に寺号公称。昭和4年には境内地を広げ増改築を行った。老朽化に伴い同51年に庫裡、同58年には本堂を新築。正式名:曹洞宗豊流山龍松寺。

中央寺別院として明治29年許可を受け三沢松偃師により開創。同30年に寺号公称。昭和4年には境内地を広げ増改築を行った。老朽化に伴い同51年に庫裡、同58年には本堂を新築。正式名:曹洞宗豊流山龍松寺。

7.豊平神社

〔所在地〕豊平4条13丁目1

明治4年、阿部仁太郎氏が郷里青森の猿賀神社祭神を現在の神殿の東方に小ほこらを奉ったのが始まりという。明治17年、社殿を新築。境内に針供養の碑がある。

明治4年、阿部仁太郎氏が郷里青森の猿賀神社祭神を現在の神殿の東方に小ほこらを奉ったのが始まりという。明治17年、社殿を新築。境内に針供養の碑がある。

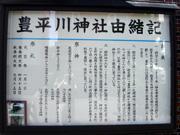

8.豊平川神社

〔所在地〕水車町6丁目1-21 旭水会館

無願神社。明治20年、水神を祭神に創祀。豊平川の氾濫の防止とせきや水車の安泰を祈願して建立された。昭和48年、現在の旭水会館へ安置。

9.難得(なんとく)神社

〔所在地〕水車町5丁目5

明治末期に創祀。現在の社は、昭和31年に改築されたもの。豊平の経王寺の日光上人より守護神として「難得大龍神」を授かったのが始まり。水の神様として知られる。

明治末期に創祀。現在の社は、昭和31年に改築されたもの。豊平の経王寺の日光上人より守護神として「難得大龍神」を授かったのが始まり。水の神様として知られる。

10.八二稲荷(はちにいなり)神社 ※現存しません

〔所在地〕豊平3条2丁目

明治31年、杉目市右エ門氏が秋田県より移住した際、家内でまつっていたものを大正13年頃、現在地に移転。昭和16年頃から町内の氏神として町内有志により祭礼がおこなわれるようになった。

明治31年、杉目市右エ門氏が秋田県より移住した際、家内でまつっていたものを大正13年頃、現在地に移転。昭和16年頃から町内の氏神として町内有志により祭礼がおこなわれるようになった。

11.室蘭街道(国道36号)

国道36号。明治5年、札幌本道として室蘭~札幌間の工事が着手され、同6年6月、室蘭から豊平橋まで完成。後に室蘭街道と呼ばれて親しまれた。昭和28年に本道初の本格的な舗装道路となり、弾丸道路とも称された。

写真左:1969年当時(公文書館所蔵)

写真右:現在

12.平岸街道(平岸通)

平岸通。明治4年、ピラ・ケシ・イ(平岸)の原生林の中に南北方向延長1,400間(約2,500m)、幅員10間(約18m)の直線道路が開削されたのが始まり。現在まで主要幹線道路として大きな役割を果たしている。

写真:1977年当時(公文書館所蔵)

13.中学校通前(中学校前通線)

![]()

中学校前通線。豊平橋から4条通に入り平岸街道に至る約1,300mの道路。昔は旧制北海中学への通学路として、多くの学生たちがこの道を通った。

14.水車通(水車通東1号線)

水車通東1号線。水車川とこの通りにはさまれたあたりには明治期から昭和初期まで水車小屋が立ち並び製粉などを行っていた。札幌と近郊の農家などからこの道を通って、荷馬車が行き来した。

水車通東1号線。水車川とこの通りにはさまれたあたりには明治期から昭和初期まで水車小屋が立ち並び製粉などを行っていた。札幌と近郊の農家などからこの道を通って、荷馬車が行き来した。

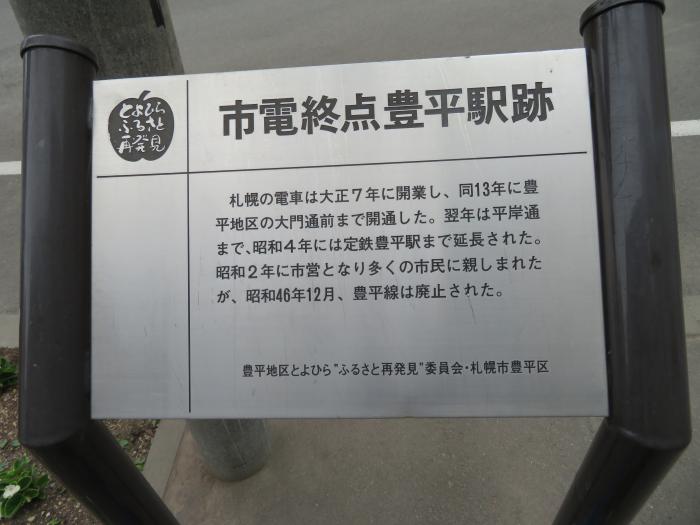

15.市電終点豊平駅跡

![]() 〔所在地〕豊平4条8丁目2

〔所在地〕豊平4条8丁目2

札幌の電車は大正7年に開業し、同13年に豊平地区の大門通前まで開通した。翌年は平岸通まで、昭和4年には定鉄豊平駅まで延長された。昭和2年に市営となり親しまれたが、昭和46年12月、豊平線は廃止された。

写真右:1971年当時(公文書館所蔵) ページの先頭へ戻る

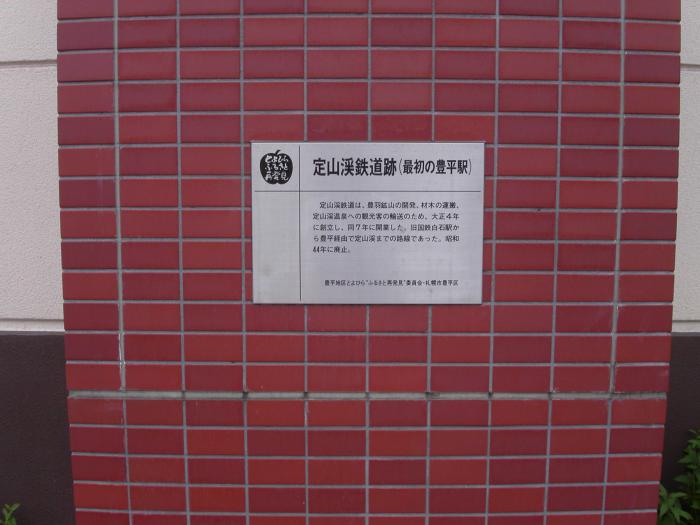

16.定山渓鉄道跡(最初の豊平駅跡)

![]() 〔所在地〕豊平5条9丁目1

〔所在地〕豊平5条9丁目1

大正7年から昭和44年まで、札幌の市街と「札幌の奥座敷」定山渓温泉を結んでいた「定山渓鉄道」は、定山渓周辺から切り出された木材や豊羽鉱山からの鉱石の運搬、定山渓温泉への湯治客の足として発足した。2台の蒸気機関車で始まった鉄道事業は昭和4年には電化され、百人乗りの大型電車が走り、豊平駅が現在の東急ストアから(株)じょうてつ本社に新築移転。豊平駅は市電からの乗り継ぎ駅として親しまれ、大安吉日ともなると、定山渓へハネムーンに向かうカップルや見送り客などでごったがえしたといわれている。しかし、車社会の到来という時代の流れには坑しきれず、昭和44年10月、51年の歴史を閉じた(その後も駅舎は(株)じょうてつの本社社屋として利用されたが、老朽化のため平成17年に取り壊された)。

写真左 :現在の様子

写真中央:とよひらふるさと再発見プレート(現在)

写真右 :1966年当時の様子(公文書館所蔵)

17.客馬車駅跡

〔所在地〕豊平3条8丁目

客馬車の登場は、明治末か大正初めといわれる。路線は月寒中央通3丁目から南4条東1丁目までで、本間与三郎氏が馬車の権利を獲得し創業。馬車は4人乗りで、15台ほどあり、料金は5銭だった。

客馬車の登場は、明治末か大正初めといわれる。路線は月寒中央通3丁目から南4条東1丁目までで、本間与三郎氏が馬車の権利を獲得し創業。馬車は4人乗りで、15台ほどあり、料金は5銭だった。

写真:つきさっぷ郷土資料館所蔵

18.旧豊平郵便局跡

![]() 〔所在地〕豊平4条1丁目

〔所在地〕豊平4条1丁目

明治16年、阿部仁太郎により旧豊平村最初の郵便局として開設された。

19.精米所(水車小屋)跡

![]() 〔所在地〕水車町1~8丁目

〔所在地〕水車町1~8丁目

水車町1~8丁目。水車町5丁目で豊平川から分かれ水車町公園を抜けて再び豊平川と合流していた。明治30年代から、川辺では水車を回して精米を行っていた。大正12~13年には7ヵ所ほどあった。

20.北海道製綱跡

![]() 〔所在地〕豊平4条9丁目3

〔所在地〕豊平4条9丁目3

定山渓鉄道旧豊平駅付近にあり、マニラロープなどを生産していた工場。大正7年創業。沿岸漁業などに使用するロープなどを製造した。昭和初期には定鉄、金星ミルクと並ぶ豊平地区の基幹産業であった。

定山渓鉄道旧豊平駅付近にあり、マニラロープなどを生産していた工場。大正7年創業。沿岸漁業などに使用するロープなどを製造した。昭和初期には定鉄、金星ミルクと並ぶ豊平地区の基幹産業であった。

21.3号・4号用水路跡

〔所在地〕豊平3条8丁目~9丁目(3号)

〔所在地〕豊平3条2丁目~3丁目(4号)

旧豊平村外3ヵ村(平岸村、白石村、上白石村)が、明治27年用水溝開削請願書を提出し補助の許可を受け着工した。同年12月、用水路(1号~4号)が完成。以後、平岸用水路を幹線とする灌漑用水路網が広がった。

22.相馬神社跡

〔所在地〕豊平6条7丁目 豊平会館敷地

明治35年、福島県相馬郡太田神社の崇敬者が分霊を奉還して仮神殿を設け奉った。同41年公認神社となり、翌年社殿が落成した。昭和39年に天神山に移転。

23.豊平墓地跡

〔所在地〕豊平5条11丁目

![]() (※)

(※)

明治37年、豊平村が設立した墓地。低地やくぼ地が多く、戦時中は食糧増産のため耕作されるなど荒廃していた。現在は移転されている。面積約42,000m2。現在ここに北海道立総合体育センターが建築されているが、樹木の移転作業中、推定明治初期の人骨15体が発見され、里塚の無縁供養塔に納骨した。(平成8年10月26日北海道新聞)

なお、総合体育センター敷地の南西部には、「豊平墓地跡記念碑」が建てられており、かつてこの地に豊平墓地が存在し、歴史的に由緒のある聖地であったことを後世に伝えている。

(※記念碑は「とよひらふるさと再発見プレート」を兼ねています)

(※記念碑は「とよひらふるさと再発見プレート」を兼ねています)

24.豊平火葬場跡

〔所在地〕豊平8条13丁目2

明治20年頃、豊平村共同墓地内に民間の火葬場が設けられた。同38年に豊平村がこれを買収し、札幌共同火葬場と改称した。施設の老朽化等に伴い、昭和18年、平岸火葬場を新築、移転した。

25.豊平町役場跡

〔所在地〕豊平4条6丁目1

明治35年、豊平村、月寒村、平岸村の3村を合併し、豊平村とした。明治41年に豊平町となり、同43年に現豊平地区が旧札幌区と合併した。この地に豊平町役場が置かれたことを記念し、平成3年10月に碑が建立された。

26.旧制北海中学校

〔所在地〕旭町4丁目

明治18年、札幌区南2西1に、4年制の夜学私立北海英語学校として発足したのが前身。同34年には中学部を開校し、同38年、学校令により私立北海中学校となる。同41年、現地に移転した。

27.札幌練乳所跡(金星ミルク)

〔所在地〕豊平1条3丁目

明治43年創業。大正期には月寒、島松、厚別周辺は酪農が盛んであり、牛乳の過剰生産を処理する目的で、練乳を製造し「金星ミルク」として発売した。昭和12年頃、振興公社に合併された。

28.阿部仁太郎(あべにたろう)の碑

〔所在地〕豊平4条13丁目1 豊平神社境内

明治13年、青森県から渡道した阿部仁太郎氏は、豊平の整備に尽くした。水田耕作を主唱して連合用水の開削、豊平小学校設立、郵便局開設など村総代の重責を担った。明治31年、藍綬褒章を授与され、翌年碑を建立。

このページについてのお問い合わせ

Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.