ホーム > まちづくり・地域の活動 > みんなで創ろう明日のきよた > 3 歴史をたずねて

ここから本文です。

3 歴史をたずねて

サブメニュー

トップページに戻る ⇒ 1 清田区ってこんなところ ⇒ 2 自然ウオッチング ⇒ 3 歴史を訪ねて ⇒ 4 まちづくりは今 ⇒ お役立ち情報・リンク

清田の開拓の歴史は、今から約150年前にさかのぼります。

明治2年(1869年)、明治政府は、北海道の開拓を進めるために「開拓使」という役所を置くことを決めました。

開拓使は、北海道に移り住む人々を募集しました。

明治4年(1871年)に、岩手県から44戸の移民団が月寒に入りました。

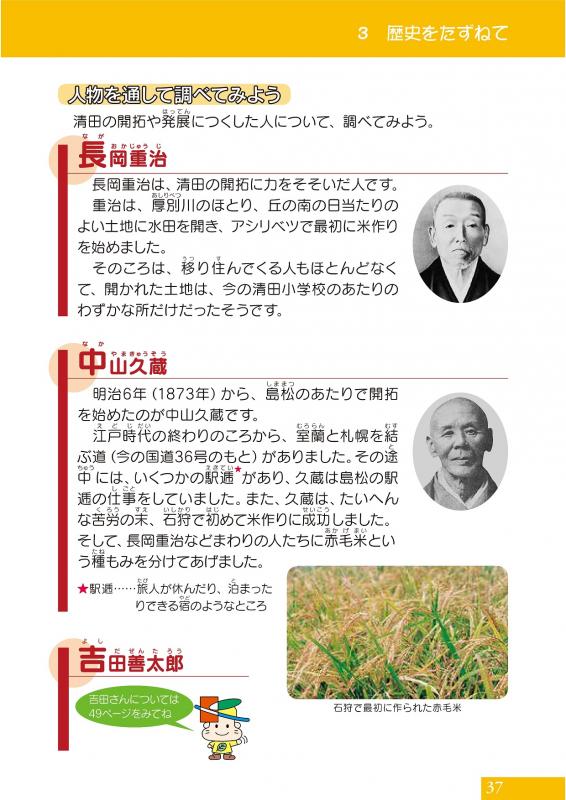

その中には、清田開拓の最初の人といわれる長岡重治や当時10歳の吉田善太郎などもいました。

清田区の歴史について学んでみましょう。

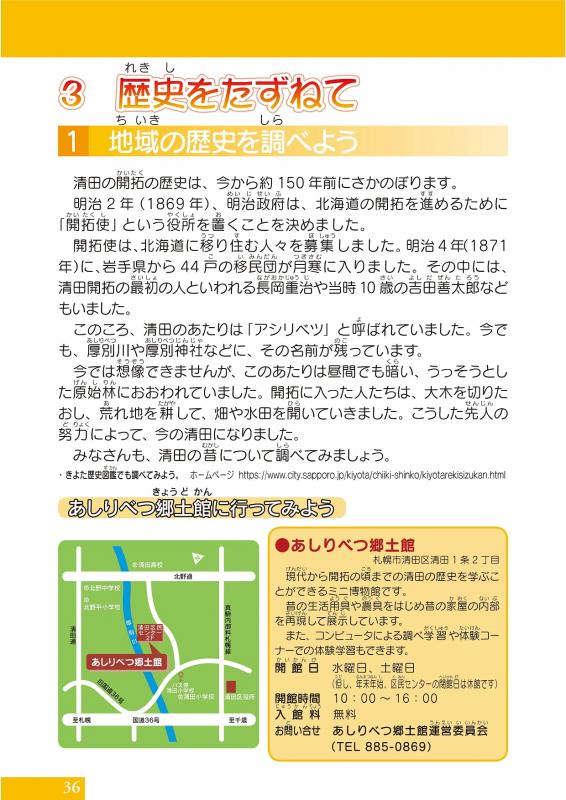

(1)地域の歴史を調べよう

清田区のあたりは、このころ「アシリベツ」と呼ばれていました。

今でも厚別川や厚別神社にその名前が残っています。

今では想像できませんが、このあたりは昼間でも暗い、うっそうとした原始林におおわれていました。

開拓に入った人たちは、大木を切りたおし、荒れ地を耕して、畑や水田を開いてきました。

こうした先人の努力によって、今の清田になりました。

みなさんも、清田の昔について調べてみましょう。

※きよた歴史図鑑でも調べてみよう。 ホームページ https://www.city.sapporo.jp/kiyota/chiiki-shinko/kiyotarekisizukan.html

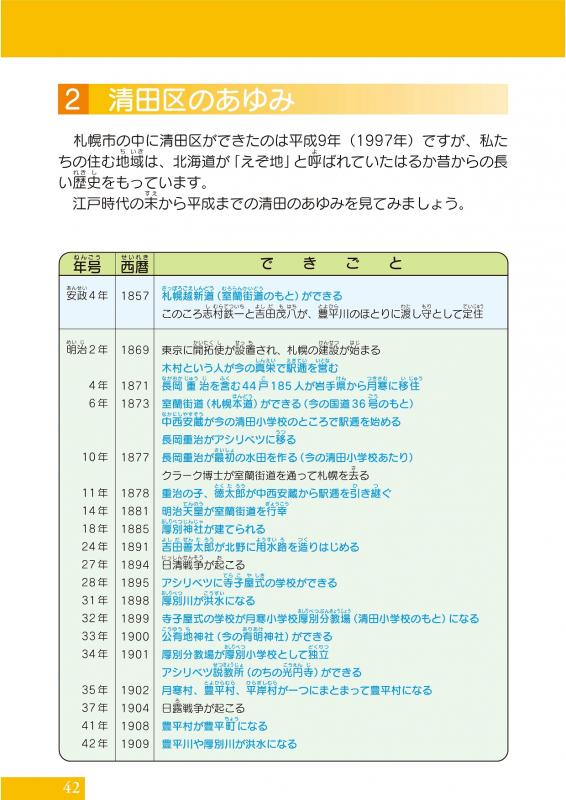

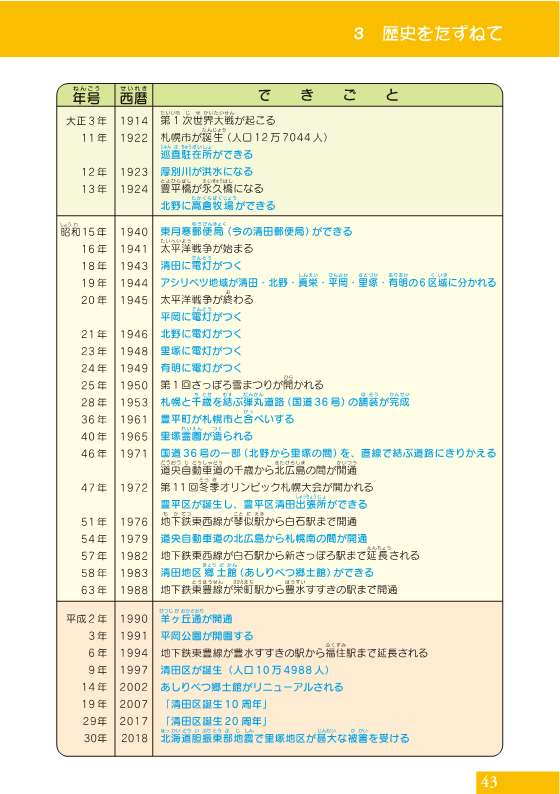

(2)清田区のあゆみ

札幌市の中に清田区ができたのは平成9年(1997年)ですが、私たちの住む地域は、

北海道が「えぞ地」と呼ばれていたはるか昔からの長い歴史をもっています。

江戸時代の末から平成までの清田のあゆみを見てみましょう。

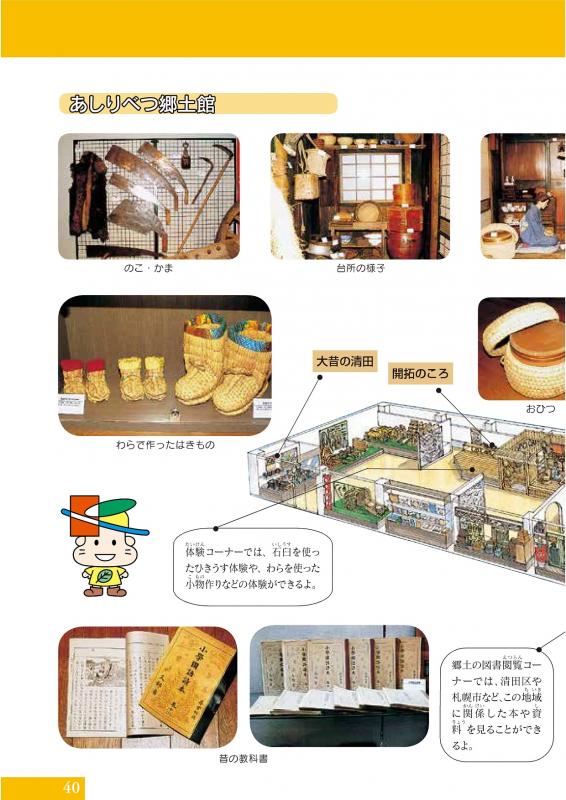

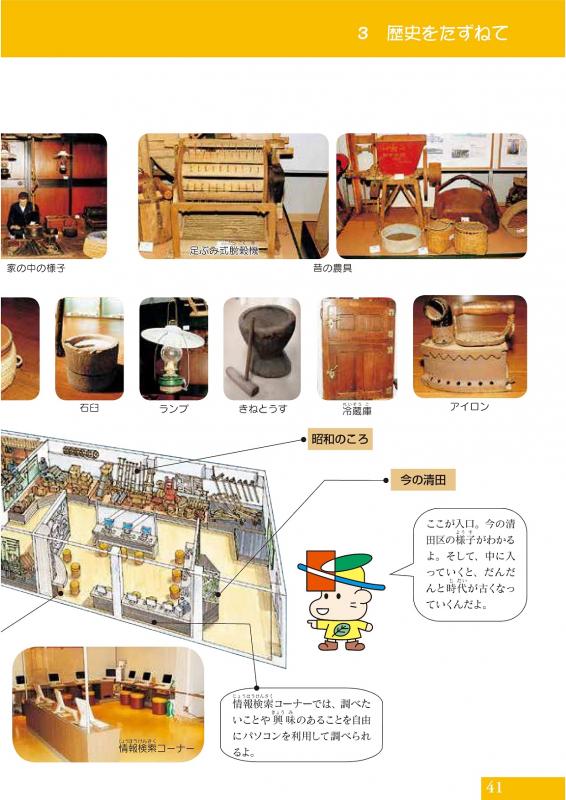

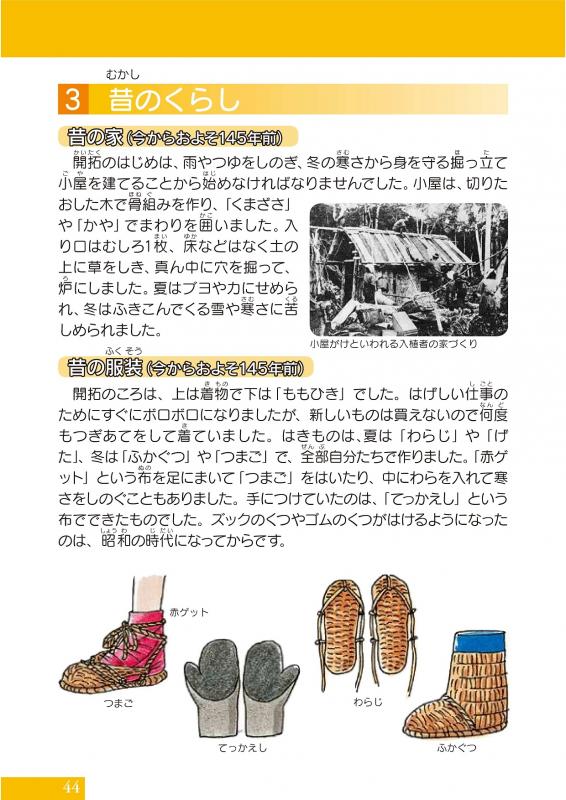

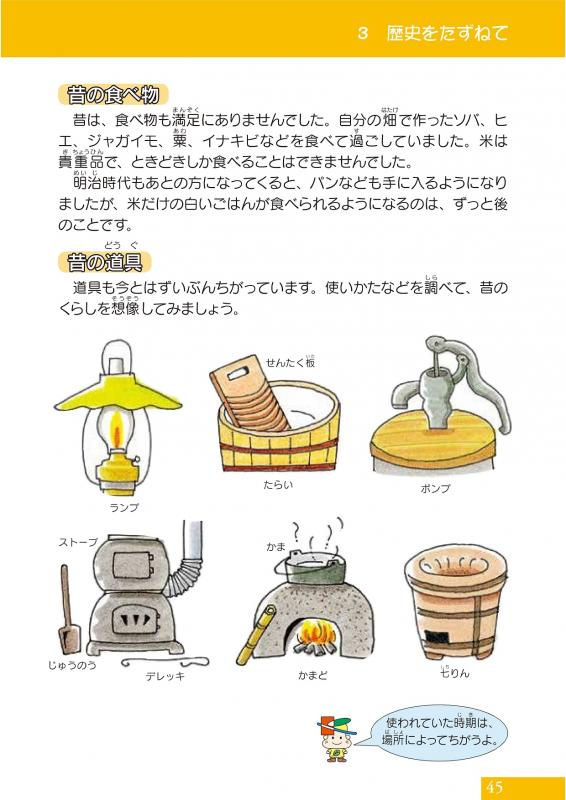

(3)昔のくらし

開拓のころの、昔のくらしについて学んでみましょう。

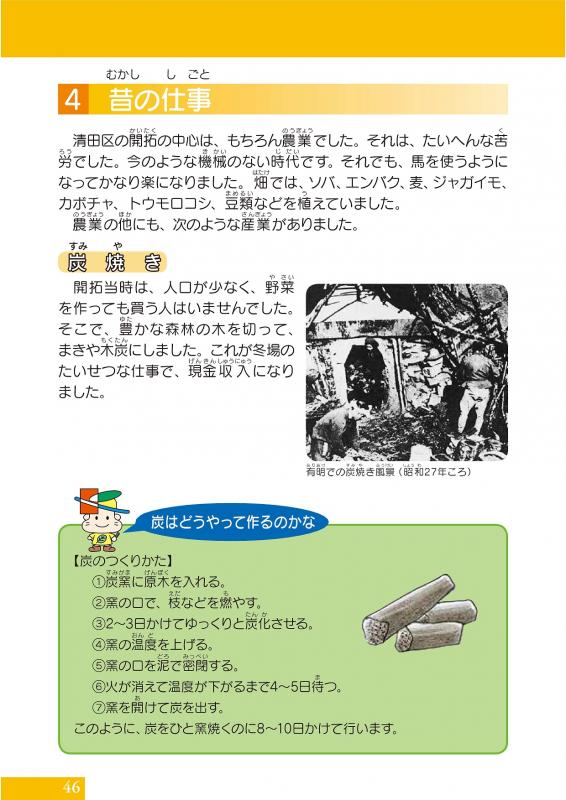

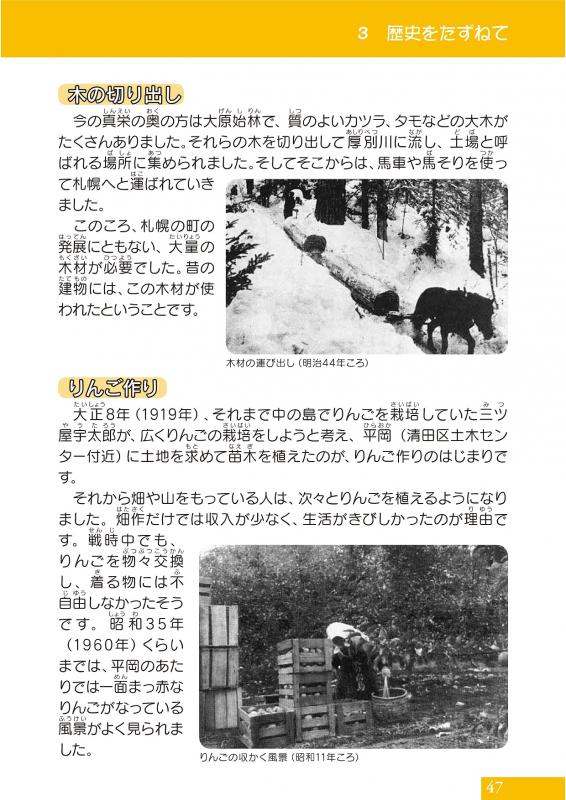

(4)昔の仕事

清田区の開拓の中心は、もちろん農業でした。

いまのような機械のない時代です。

それでも、馬を使うようになってかなり楽になりました。

畑では、ソバ、エンバク、麦、ジャガイモ、カボチャ、トウモロコシ、豆類などを植えていました。

農業の他にも、次のような産業がありました。

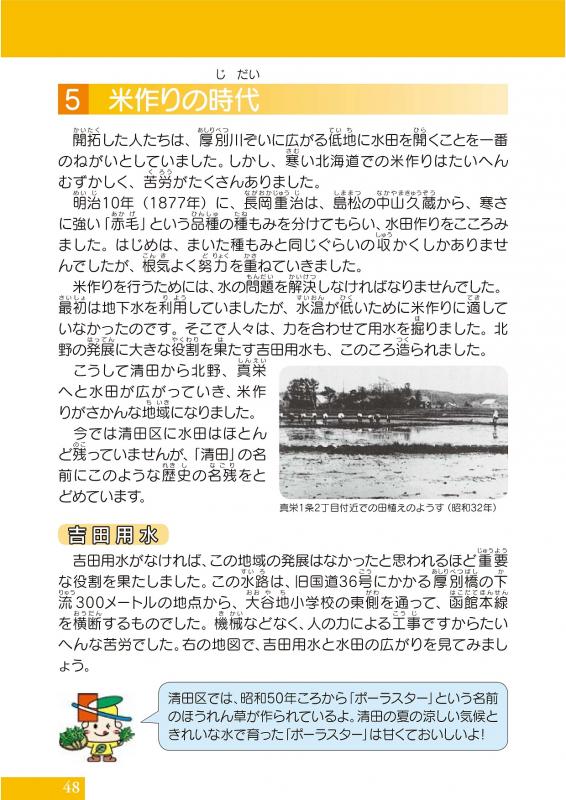

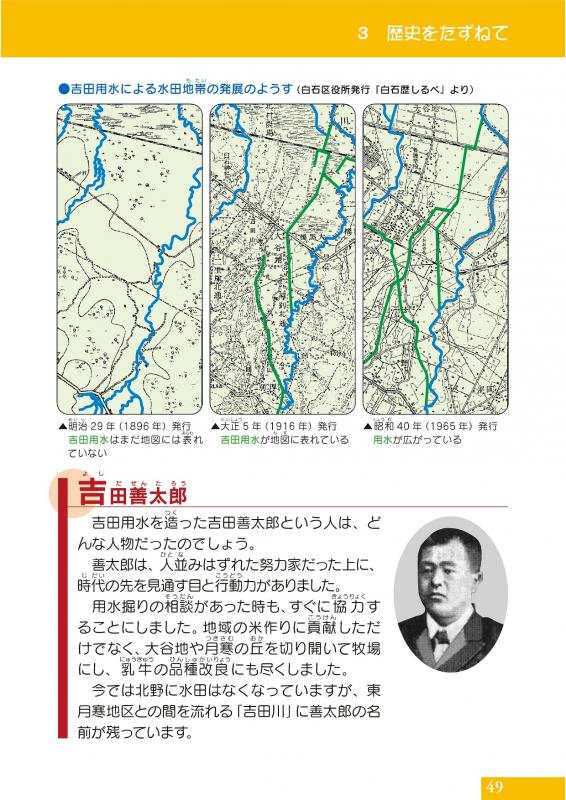

(5)米作りの時代

清田を開拓した人たちは、厚別川ぞいに広がる低地に水田を開くことを一番のねがいとしていました。

しかし、寒い北海道での米作りはたいへんむずかしく、苦労がたくさんありました。

昔の米作りについて学んでみましょう。

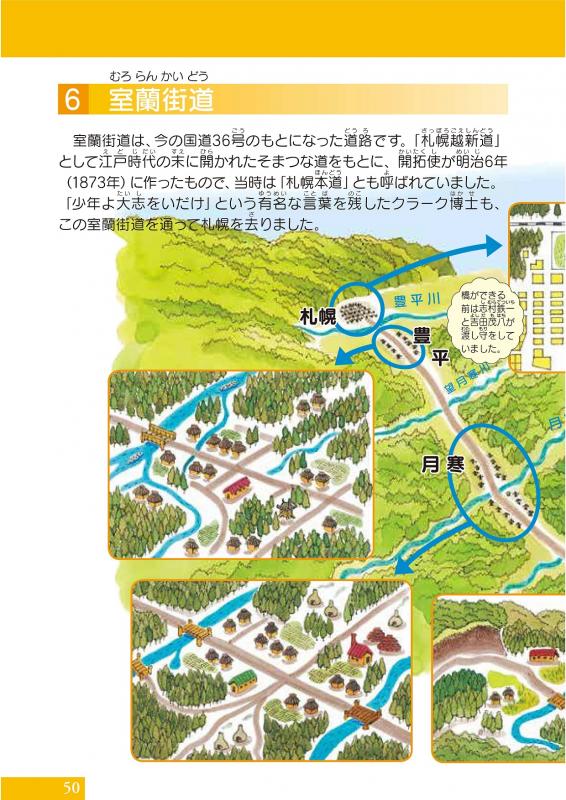

(6)室蘭街道

室蘭街道は、今の国道36号のもとになった道路です。

「札幌越新道」として江戸時代の末に開かれたそまつな道をもとに、開拓使が明治6年(1873年)に作ったもので、当時は「札幌本道」とも呼ばれていました。

「少年よ大志をいだけ」という有名な言葉を残したクラーク博士も、この室蘭街道を通って札幌を去りました。

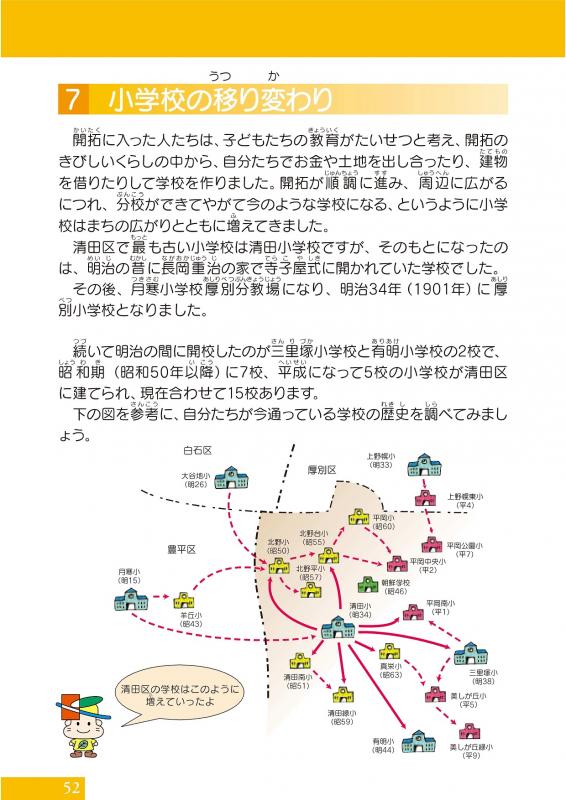

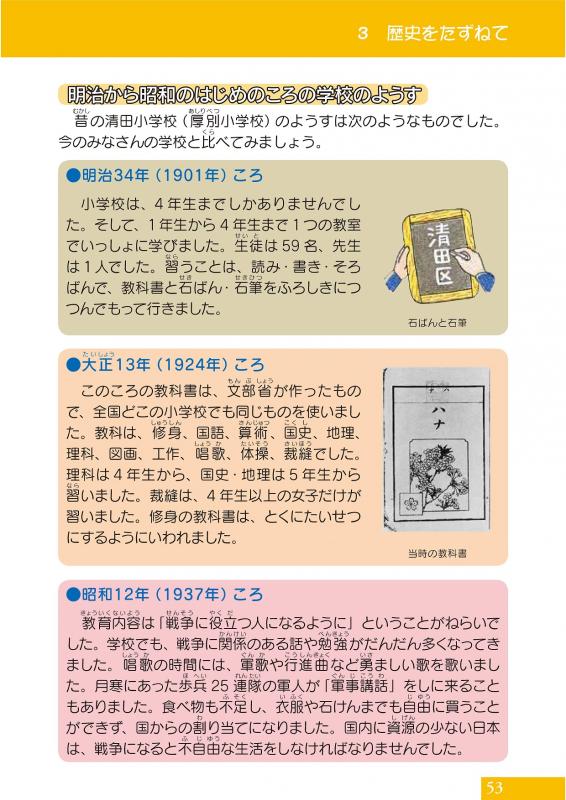

(7)小学校の移り変わり

開拓に入った人たちは、子どもたちの教育がたいせつと考え、開拓のきびしいくらしの中から、自分たちでお金や土地を出し合ったり、

建物を借りたりして学校を作りました。

清田区の小学校の歴史について学んでみましょう。

(8)地名の由来

清田区のまちや川や山の名前は、どのようにしてでき、どういう意味をもっているのでしょうか。

地名のおもなものは次のとおりですが、他の地名についても調べてみましょう。

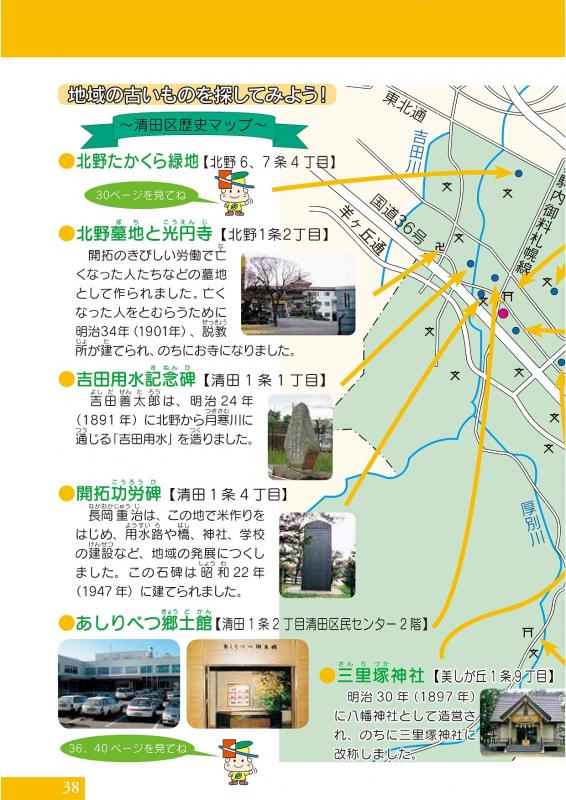

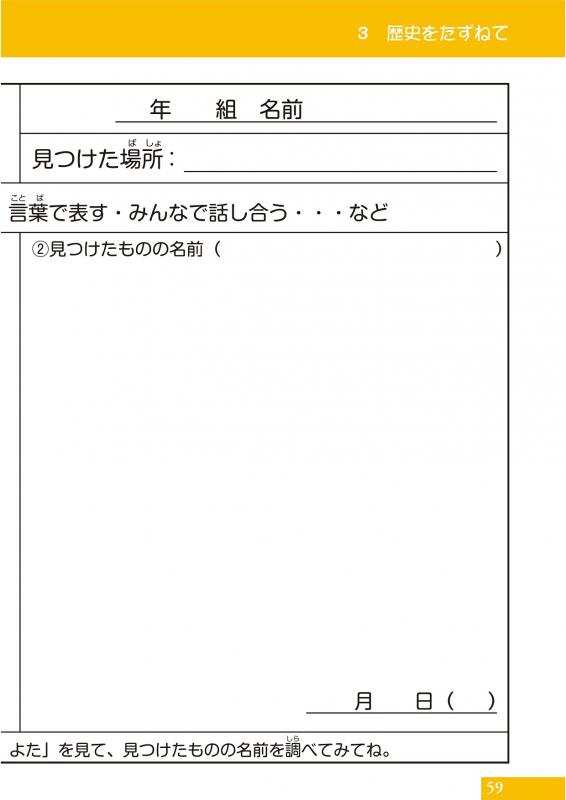

(9)清田区の歴史をみつけよう!

清田区には、長い歴史の足あとがあるんだね!

家や学校の近くにある昔の建物、道具などを見つけたら、よく見て下の「ワークシート」にかいてみよう。

お友だちと話したこともかいておくと楽しいよ。

(※上の「清田区歴史マップ」の他にもたくさん見つけよう!)

- このホームページをてがかりにして、身近な自然のようすやまちの歴史などを学びましょう。

- わからないことや興味のあることを、先生や地域の人たちに聞いて調べましょう。

- みんなで協力して、身近なところからまちづくりに取り組みましょう。

- 清田区がめざすまちの姿を実現するために、自分にできることを考えてみましょう。

このページについてのお問い合わせ

Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.