ここから本文です。

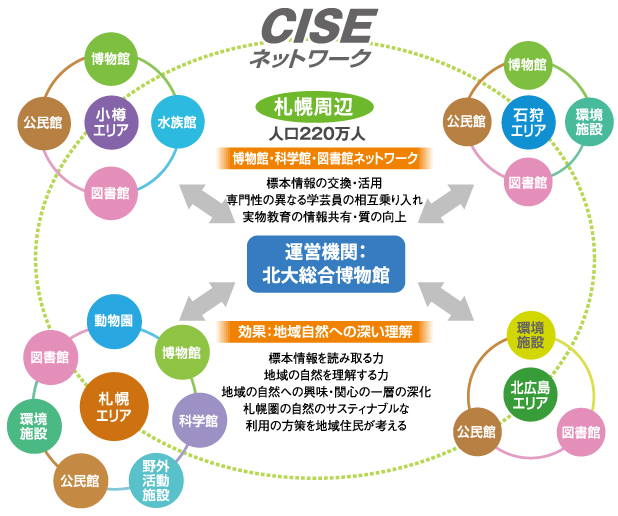

CISEネットワーク(円山動物園・博物館・図書館などの施設連携)

※CISEネットワークとは

札幌周辺地域の教育施設が連携し、地域住民へ

の実物を使った科学教育を進めるネットワークで

す。

知らなければ守れない

円山動物園では、平成24年度より、JST科学技術コミュニケーション推進事業である、「科学系博物館・図書館の連携による実物科学教育の推進~CISE(Community for Intermediation of Science Education)ネット」に参加し、博物館や図書館などの環境教育関連施設と連携し、市民のみなさんに生物や環境などに関心を持ってもらえるよう活動しております。

身近な自然を守る時、身近に生息する生物を知らなければ、生物と環境、自然を保全することはできません。「知る」ということは「名前を知り、実物を見て認識することである」という科学の基本に基づき、CISEネットでは実物を使った科学教育を推進しております。

(円山動物園は連携自治体である札幌市の事務局として、また、参加機関として活動を行っています。)

以下、その活動内容を紹介いたします。

円山動物園で行われているイベント

サケ・サイエンステーリング 「サケになって動物園を歩こう」

札幌市豊平川さけ科学館の学芸員さんから、CISEネットワークで作成したトランクキッドを使って、「サケってどんなもの?」「サケの一生」についてのお話しを聞いた後、参加者もサケになった気分で園内へ出発します。動物たちの説明を動物園職員から聞くとともに、一見サケとは関係のなさそうな動物たちが、どんなつながりを持っているのかをさけ科学館の学芸員さんより説明していただきました。最後にヒグマがサケを食べるところを見学し、環境や生き物がつながっていることを振り返りました。参加していただいた方には、森や川や生き物、そして海とのつながりを感じていただけたようでした。

|

|

|

ヒグマサイエンステーリング「 ヒグマってどんな動物(冬編)」

クマの専門家である北大の先生より、冬眠のメカニズムや出産など、なかなか知ることのないヒグマの冬の生活についての講義を受けました。その後、参加者はエゾヒグマ館に移動し、実際のヒグマを観察しながら飼育員の話を聞いたり、外放飼場に入って足跡やフンを探したりしました。札幌市民にとっては身近な生き物であるヒグマの生態について、より理解が深まったようです。最後に、参加者からの質問に答えるとともに、ヒグマのトランクキッドを皆さんに見ていただきました。

|

|

|

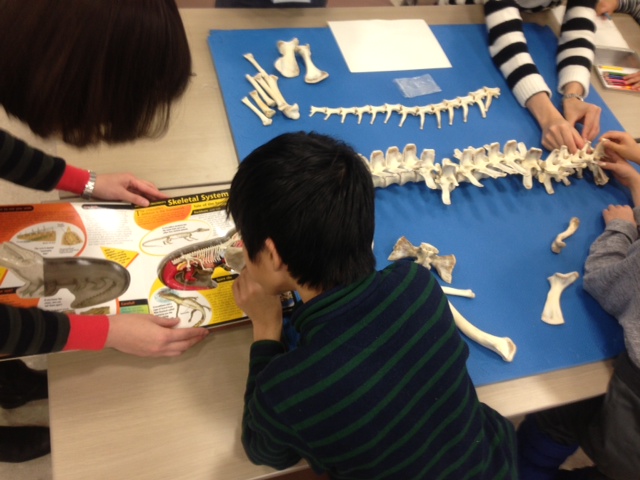

恐竜・サイエンステーリング「ワニのからだを調べる」

恐竜の専門家である北大の先生より恐竜とワニについての講義を受けた後、バラバラになったワニの骨格をグループに分かれて組み立てました。ヒントもなく取り組んだ組み立て作業でしたが、骨の構造を理解するには効果的な作業だったようで、参加したみなさんには楽しみながら取り組んでいただきました。その後、は虫類・両生類館に移動し、学芸員でもある本田直也飼育員から生きたワニの生態や動きなどの説明を受けました。

|

|

その他のイベント

CISEサイエンスフェスティバル

札幌駅前通り地下歩行空間にCISEネットに参加する施設・団体が集まり、CISEネットの事業や参加機関の活動紹介を行いました。大きな恐竜の頭骨のレプリカや協働で開発しているトランクキッドも展示し、多くの方に見て、触れて、楽しんでいただくことができました。

|

|

|

その他、活動の詳細については、CISEネットワークHPに載っておりますので

詳しくはこちらをご覧ください。

〈参考 詳しい情報〉

- CISEネットワークとは

札幌周辺の環境教育関連施設が連携し、実物科学教育を推進するネットワークです。

詳しくはこちらをご覧ください。(CISEネットワークHPへ) - CISEネットワークに参加している連携自治体・連携機関

詳しくはこちらをご覧ください。(CISEネットワークHPへ)

このページについてのお問い合わせ

Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.