亜麻はくきからせんいを、たねから油をとることができる植物で、亜麻のくきからとったせんいでおったぬのが麻です。明治時代、亜麻はくきからせんいをとるために、北海道でたくさんさいばいされるようになりました。

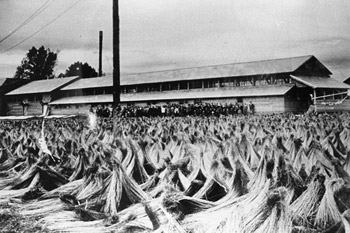

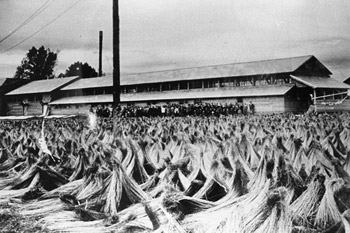

北区では、明治24年(1891年)、げんざいの麻生(当時の新琴似)で、亜麻のくきからせんいを取り出す工場がそう業(※)を始めました。げんざいの麻生町の面せきの半分以上の広さがあるとても大きな工場で、たくさんの人がこの工場ではたらきました。

その後、亜麻のさいばいや加工はとてもさかんに行われましたが、昭和20年代いこう、亜麻より安い化学せんいが広まったことなどによって、道内の工場は次々に閉さされ、麻生の工場も昭和32年(1957年)に閉さされました。

工場の跡地は、住たく地にすることになりました。最後の工場長だった黒川修策が亜麻の記おくをのこすため、「麻」の字を地名に入れることをていあんし、昭和34年(1959年)に「麻生町」がたん生しました。

平成23年(2011年)、亜麻の工場の歴史をつたえ、亜麻をきっかけに地いきの交流をふやそうと「あさぶ亜麻保存会」ができました。げんざいも、町内会や商店がいの人たちときょう力しながら、地いきの花だんなどに亜麻を植えて歴史をつたえる活動をつづけています。

※そう業 きかいなどを動かして仕事をすること。