ホーム > まちづくり・地域の活動 > 屯田まちづくりセンター > 災害時の安否確認や避難誘導に備えて~屯田地区で研修会を開催~

ここから本文です。

災害時の安否確認や避難誘導に備えて~屯田地区で研修会を開催~

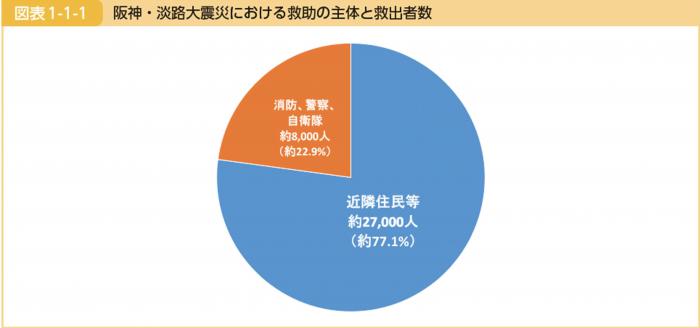

出典:内閣府ホームページ 令和4年版防災白書(https://www.bousai.go.jp/kaigirep/hakusho/r04/zuhyo/zuhyo1-01_01_01.html)

地域社会には多くの高齢者・障がい者が暮らしているため、日頃から隣近所での見守りが大切です。そして、いざ災害が発生した際には、皆さんが協力し合って安否確認や避難誘導を行ったり、停電などの際は隣近所での助け合いが求められるところです。

このような福祉・防災の取り組みを推進するため、屯田地区コミュニティネットワーク会議では、町内会や各種団体を対象に「地域防災」をテーマとした研修会を11月16日(水曜日)に開催しました。はじめに、公益財団法人札幌市防災協会の横井事務局長による講義が行われ、「阪神・淡路大震災では救出された方の約8割が家族や隣近所の方から救出されており、消防・警察・自衛隊が到着するまでの初動が重要」、「リヤカーがあると高齢者等の避難誘導がスムーズ」、「防災は地域(町内会など)の総合力が試されます。日頃から災害の発生を想像しておくことが大切」などのお話がありました。その後のグループ討論では、4年前の北海道胆振東部地震の振り返りや現在の防災の取り組みについて意見交換が行われました。

グループ討論は7つのグループごとに行われ、過去のブラックアウトにおける助け合いとして、「隣近所で声を掛け合ってスマホの充電をしていました」、「そば店を営む方が連日おにぎり数百個をにぎり、無償で提供してくれていました」といった屯田地区の事例を再確認。また、災害への備えとして、「町内会の防災環境部では、災害時の停電に備えて、住民の方々を対象として発電機の使い方のデモンストレーションを行っています」、「高齢者施設・保育所・町内会が連携して防災組織をつくっており、車いすの方々などを雪道の中で避難誘導する訓練を毎年行っています」、「町内会では災害時に班長さんが中心となって高齢者等の安否確認を行い、その結果を町内会長に報告するという仕組みをつくっています」など、各町内会の取り組みについて話し合われました。

研修会に参加していた「みずほ西公園町内会」(376世帯)は、日頃の隣近所における見守り体制の強化に力を入れています。令和2年に回覧板を利用して、援助してほしい人と援助できる人を募ったところ、17名の要支援者と37名のボランティア登録がありました。このため要支援者1名に対してボランティア2名でサポートできるような体制をつくっています。町内会長の熊谷正勝さんは、「緊急時や災害時の一刻を争うような場面で迅速に対応できるよう、今後も安全・安心なまちづくりを進めていきたい」と話してくれました。

町内会・自治会において、福祉と防災の取り組みは非常に重要です。今回の研修会では、災害への備えや、隣近所での日頃からの見守りを着実に進めていくことが大切であると改めて認識していました。災害にも強い安全・安心なまちづくりを屯田地区全体に広げていけるよう、住民の皆様一人一人のご理解・ご協力をお願いします。

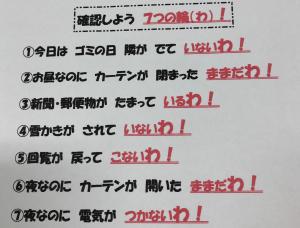

※中段の掲載写真(安否確認タオル)について

出典:内閣府ホームページ 防災リーダーと地域の輪

(https://www.bousai.go.jp/kohou/kouhoubousai/r01/97/leader_01.html)

研修会では、過去の大震災での教訓事例など、札幌市防災協会から有益なお話がありました

災害時に無事を知らせる黄色いタオルを掲げるなどのルールを決めておくと安否確認がスムーズです(他都市の事例)

屯田地区には、各世帯に文書を配布して日頃から隣近所への関心を高めている町内会もあります

このページについてのお問い合わせ

Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.